FAQ検索結果

検索キーワード:

Q電流 – トルク特性のカーブとトルク値が違っているようですが…

電流 – トルク特性のカーブはブレーキの設計値のため、実際には±10%程度の個体差があります。

実際に製造したブレーキの電流 – トルク特性は、購入と同時のオプションで添付可能です。

正確にトルク値の計測・制御を行いたい場合は、トルク計及びコントローラDSP7000を使用する必要があります。

Qもっと高い最高回転数のモデルはありませんか?

QAHBの空冷時の発生音はどのくらいでしょうか?

QBHBシリーズのブロワ騒音を下げたいのですが…

Q測定系の共振周波数を変えたいのですが、どのような方法がありますか?

モータや負荷のイナーシャを小さいものに変えると共振周波数は高くなります。

また、トルク計のねじれ度を大きいもの(大きいレンジ)に変えると共振周波数は高くなります。

Qトルクリップルシステムのブレーキは、何故、ヒステリシスを使っているのですか?

ブレーキノイズが少ないことと、ブレーキから発生するリップル次数が分かっているためです。

磁気的な摩擦力によりブレーキ力を発生しているため、滑らかでノイズの少ないトルクになります。このため、測定対象モータのリップルがブレーキのノイズに埋もれずに測定できるようになります。

また、ブレーキから発生するリップル次数は、ブレーキのサイズに応じた磁極の歯数の成分のみですので、それ以外の次数がモータやその他の原因で発生していることがわかります。

Qトルクトランスデューサのみ購入して、安価なブレーキを自社で購入、他は内製したいと思いますが、その際、注意すべきことを教えて下さい。

負荷側(ブレーキ等) から発生するリップル周波数がわかっていることと、被試験モータのリップルよりも小さなリップル(ノイズ)であることが必要です。

Qシステムアップは可能か

弊社の開発・技術部で様々なシステムを製作した経験があります。ご連絡ください。

例:トルクリップル計測システム、減速機の効率試験システム、ベアリングの摺動試験システム、コギングトルク計測システム

Qソフトウェアの特注はできますか?

Q力率とは何ですか?

力率は皮相電力(VA)に対する、実行電力(W)の割合です。

力率に単位はなく、割合のため0~1の値を取ります。

皮相電力(VA)は単純に「電圧(実効値)×電流(実効値)」ですが、それに対し実行電力(W)は誘導性負荷(L)や容量性負荷(C)による無効電力や位相のずれを考慮した”実際に消費している電力”です。純粋な抵抗負荷の場合、実行電力は皮相電力に等しく、力率は1となります。※

※接続ケーブルなどの環境を無視した場合です

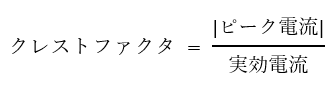

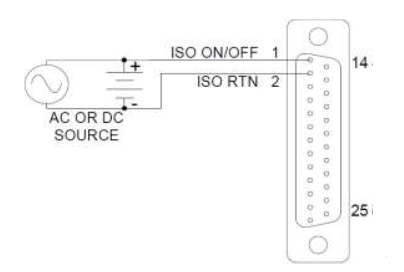

Qクレストファクタとは何ですか?

クレストファクタ(波高率)は波形におけるピーク値と実効値の比で、電源・電子負荷の用語としては一般的にAC電流波形のピーク電流値と実効値の比として用いることが多いです。

電源・電子負荷の用語としては一般的に電流値に対して使用しますが、言葉自体は波形に対する言葉なので、電圧値やその他に対して使用することもあります。

ピュアな正弦波の場合、ピーク値は実効値の√2倍なのでクレストファクタは1.414になります。負荷が力率補正されていないランプバラストなどの場合は、瞬間的に高い電流を掃引するため、クレストファクタは高い値となります。

クレストファクタの例

左の図はクレストファクタの例です。

正弦波の青線と、正弦波ではない赤線はともに実効電流は5Aですが、クレストファクタは異なります。

青線:正弦波のためクレストファクタ = 1.414

赤線:クレストファクタ = 21.2A/5A = 4.24

(参考資料)

AMETEK Programmable Power社のブログ

「What is crest factor and why is it important?」

Q【SGシリーズ】異なる型番の並列接続はできますか?

SGシリーズは最大電圧が同じモデルであれば容量(最大電流)が異なるモデルでも最大5台まで並列運転ができます。また、SGX/SGI/SGAのシリーズ違いでも並列運転可能ができます。ただし、最大電圧が異なるモデルは並列接続できません。

【例】

SGI500X30C(15kW)とSGA500X20C(10kW) → 並列運転可能

SGI600X25C(15kW)とSGA500X20C(10kW) → 並列運転NG

Q【SGシリーズ】単相AC入力電源で駆動できますか?

Q【SGシリーズ】AC入力電源電圧を変更できますか?

Q【SGシリーズ】入力側にはどんな回路遮断器を選べばいいですか?

5kW~15kW出力(3U)モデルの場合は、100Aの回路遮断器もしくはヒューズ、20kW~30kW出力(6U)モデルの場合は、200Aの回路遮断器もしくはヒューズを推奨します。

また、SGシリーズには以下の漏電電流がありますので、漏電検知付きのブレーカーを使用する場合は下記の電流値以上のものをご使用ください。

5kW~15kW出力(3U)モデル:25mA

20kW~30kW出力(6U)モデル:150mA

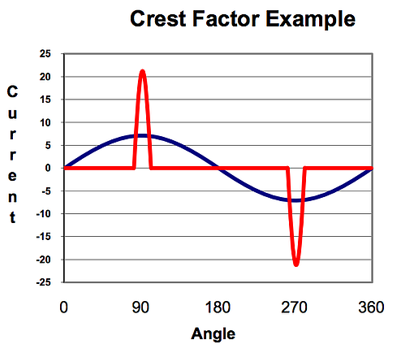

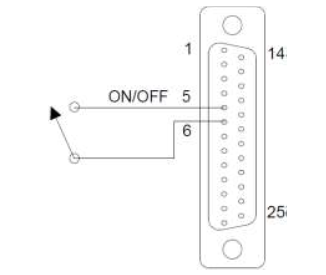

Q【SGシリーズ】外部からの接点信号などで出力のON/OFFを行うことはできますか?

装置背面のJ1コネクタ―のPin#5とPin#6(Common)を使用して出力ON/OFFが可能です。Closeで出力ON、Openで出力OFFとなります。

または、外部信号のよるON/OFFを行う場合は、直流/交流電圧信号をJ1コネクタ―のPin#1とPin#2間に加えることにより可能です。信号印加で出力ONになります。

接点による出力ON/OFF

外部信号による出力ON/OFF

Q【SGシリーズ】出力のON/OFFを外部信号として出力できますか?

Q【SGシリーズ】エラーが発生した時に外部信号として出力できますか?

外部信号出力できるのは、下記の2種類です。

①温度超過の場合と、コンバータ障害が電源モジュールで発生した場合に、装置背面のJ1コネクタ―のPin#17(CommonはPin#6)にDC10Vを出力します。

②出力過電圧保護、電源再起動、リモート通信制御不可、AC入力電圧の低下が発生した場合に、装置背面のJ1コネクタ―のPin#18(CommonはPin#6)にDC10Vを出力します。