【理化学計測】オウンドメディア:電気化学測定(02)

【理化学計測】オウンドメディア:電気化学測定(02)に関するFAQ

Qレシーバー機器のアライメント(R&S ESR)

EMIテストレシーバにエラーが表示される場合や、測定値がおかしいと感じた場合、機器の内部校正機能(Cal/Alignment)やセルフテスト機能を実行し、EMIテストレシーバに異常がないか確認することができます。

エラー例

画面下側に“UNCAL”のメッセージが表示される。

内部校正(Alignment)の操作手順

[SETUP]ボタンを押します。

画面右側に表示される<Alignment>ソフトキーを押します。

画面右側に表示される<Self Alignment>ソフトキーを押します。

Alignment完了後、[PRESET]ボタンを押しエラー表示が解消されているか確認してください。

セルフテストの操作手順

[SETUP]ボタンを押します。

画面右側に表示される<More 1/2>ソフトキーを押します。

画面右側に表示される<Service>ソフトキーを押します。

画面右側に表示される<Selftest>ソフトキーを押します。完了後、エラー表示が解消されているか確認してください。

Selftest完了後、[PRESET]ボタンを押し、エラー表示が解消されているか確認してくだい。

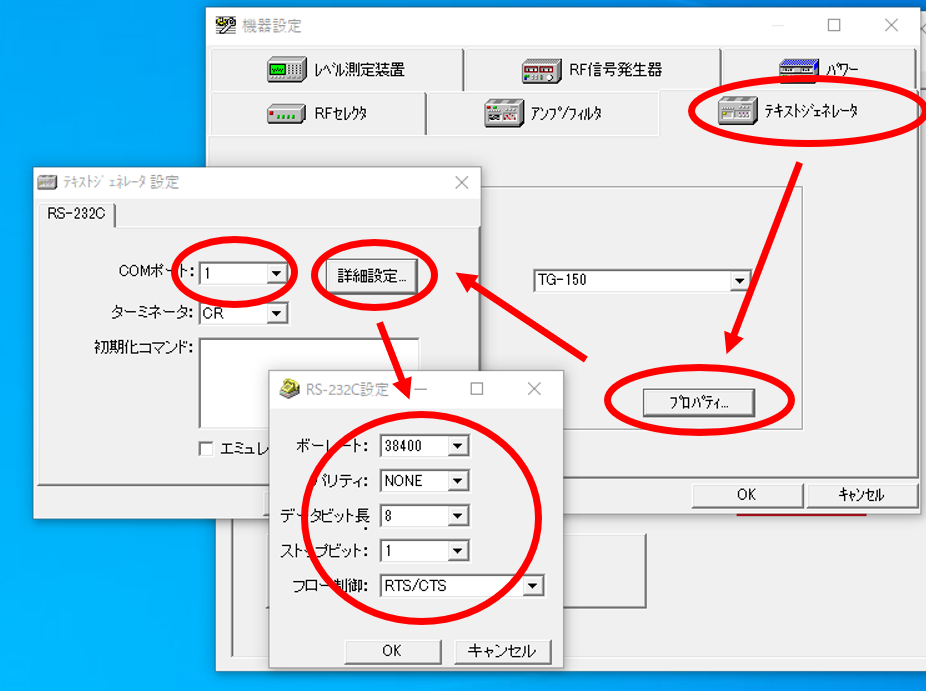

Qイミュニティ測定時にテキストジェネレータとの通信でエラーが発生します

接続の確認

以下2点を確認下さい- TG150の電源がONであること

- RS232CのケーブルがTG150からパソコンへ接続されていること

COMポートの確認

「[通信エラーが発生した時]-[COMポート番号の確認 (RS-232C)]」の項目にて、TG-150と接続されているCOMポート番号を確認下さい。また、RS-232C通信の設定が以下であることを確認下さい。

[テキストジェネレータ設定]ウィンドウの[RS-232C]タブ内

- ターミネータ:CR (TG-150) / CRLF (HTG-35U, LTG-50HS)

[RS-232C設定]ウィンドウ内

- ボーレート:38400

- パリティ:NONE

- データビット長:8

- ストップビット:1

- フロー制御:RTS/CTS (TG-150) / NONE (HTG-35U, LTG-50HS)

ログファイルの取得

上記確認後においても症状が改善しない場合は、以下の手順にてログファイルの取得をお願いします。まず、テキストジェネレータとのシリアル通信ログ(RSCtrl.log)を取得する設定へ変更をお願いします。

以下、例としてソフトウェアIM5/CSの場合で説明致します。

IM5/RSやVI5/RSをご使用の場合は、以下の"IM5C"を"IM5R"や"VI5R"へ読み替えてください。

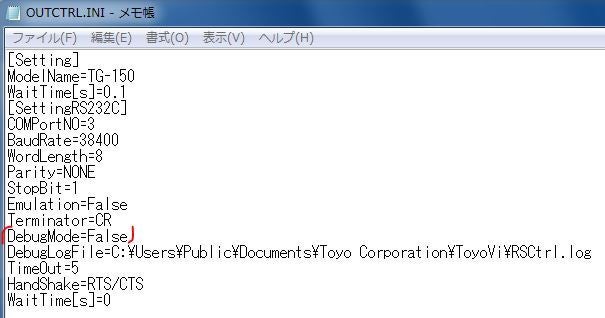

シリアル通信ログ取得の設定変更方法

- ソフトウェアIM5/CSを終了してください。

- 以下のIM5/CSのインストールフォルダ内のOUTCTRL.INIをメモ帳等で開いてください。

C:\Users\Public\Documents\Toyo Corporation\IM5C - 以下の記述を変更して上書きしてください。(FalseをTrueに変える変更です)

(変更前)

DebugMode=False

DebugLogFile=C:\Users\Public\Documents\Toyo Corporation\ToyoVi\RSCtrl.log

(変更後)

DebugMode=True

DebugLogFile=C:\Users\Public\Documents\Toyo Corporation\ToyoVi\RSCtrl.log

変更後、OUTCTRL.INIを保存してください。

上記設定変更後、イミュニティ測定を行いますと、下記ファイルパスにテキストジェネレータとのシリアル通信ログ(RSCtrl.log)ファイルが生成されます。

C:\Users\Public\Documents\TOYO Corporation\ToyoVi

この状態でエラーを再現させていただき、上記の通信ログ(RSCtrl.log)と、ソフトウェアのエラー画面(エラー画面だけではなくIM5/CS全体画面)をキャプチャーして送付下さい。

症状が改善した場合

テキストジェネレータが正常に動作した場合、[シリアル通信ログ取得の設定変更方法]にて変更したOUTCTRL.INI内のDebugMode=True をDebugMode=Falseに戻して下さい。(Trueでも測定には問題ありませんが、測定のたびにログファイルに通信内容を出力してしまい、ログファイルのファイルサイズが大きくなってしまいます)

QEP9シリーズソフトウェアにおいて、コメント欄への測定日時に不正な文字が自動挿入されてしまう

EP9シリーズソフトウェアにおいて、コメント欄への測定日時の自動挿入が「19 15,2019 02:nn」などの不正な文字になることがあります。

メモ帳などで(アプリケーション名).iniファイルを開いて、中の記述を確認していただけないでしょうか。

(アプリケーション名).iniファイルはC:\Users\Public\Documents\Toyo Corporation\(アプリケーション名)フォルダーにあります。

たとえば、EP9/CEならば、EP9CE.iniファイルはC:\Users\Public\Documents\Toyo Corporation\EP9CEフォルダーにあります。

■確認していただきたい内容

<DateFormat>d MMMM,yyyy</DateFormat>

<TimeFormat>HH:mm</TimeFormat>

<DateTimeCulture>en-US</DateTimeCulture>

もし上記と異なる記述になっている場合、上記の記述に書き換えて、動作が改善するか試していただけないでしょうか。

もし動作が改善したならば、(ご使用いただいていれば)テンプレートファイル(*.(アプリケーション名)template、EP9/CEならば*.ep9cetemplateファイル)も同様に変更をお願いします。

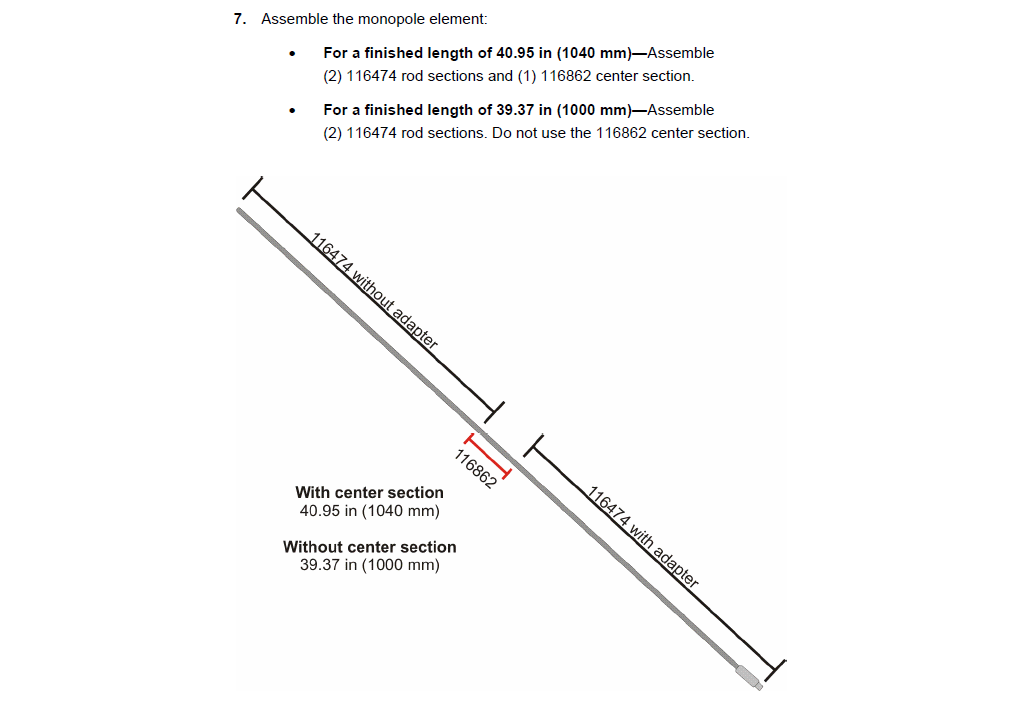

Q[アンテナ] CISPR25試験で使用する場合、3301C型ロッドアンテナのエレメント長さは1mで良いでしょうか

CISPR25試験ではロッドアンテナのエレメント長は1mとなっておりますので、ETS社製3301C型アクティブロッドアンテナに付属する3つのアンテナエレメントのうち、短い(40mm)エレメントは接続せず、2つのエレメントのみを接続してご使用ください。

なお、MIL-STD-461などの試験の場合、3つのエレメント全てを接続して長さ1.04mのエレメントとしてご使用ください。

QRFパワーアンプの使用方法

MILMEGA社製80RF1000シリーズ

<<注意:RFパワーアンプを使用する前に、RF INPUTに信号が入力されていないこと、RF OUTPUTにアンテナなどのトランスデューサーが接続されていることを確認してください。>>

起動方法

リアパネルの“MAINS SWITCH”をONにします。

フロントパネルの“STANDBY”ボタンを押します

フロントパネルの“ON”ボタンを押します。

<<注意:電源投入直後は内部の温度変化によりゲインが安定しないため、20~30分間ヒートランを実施してください。ヒートランの際はRF INPUTに信号を入力して実施してください。>>

終了方法

フロントパネルの“STANDBY”ボタンを押します

フロントパネルの“POWER SAVE”ボタンを押します

リアパネルの“MAINS SWITCH”をOFFにします。

MILMEGA社製ASシリーズ

<<注意:RFパワーアンプを使用する前に、RF INPUTに信号が入力されていないこと、RF OUTPUTにアンテナなどのトランスデューサーが接続されていることを確認してください。>>

起動方法

下図5番が電源ボタンになります。この電源ボタンをONにします。

フロントパネルのLINEの“ON”ボタンを押します

フロントパネルのRFの“ON”ボタンを押します

<<注意:電源投入直後は内部の温度変化によりゲインが安定しないため、20~30分間ヒートランを実施してください。ヒートランの際はRF INPUTに信号を入力して実施してください。>>

終了方法

フロントパネルのRFの“STANDBY”ボタンを押します

フロントパネルのLINEの“STANDBY”ボタンを押します

下図5番が電源ボタンになります。この電源ボタンをOFFにします。

Ametek社製CBAシリーズ(末尾が“B”のモデル)

<<注意:RFパワーアンプを使用する前に、RF INPUTに信号が入力されていないこと、RF OUTPUTにアンテナなどのトランスデューサーが接続されていることを確認してください。>>

起動方法

フロントパネルの“AC POWER”をONにします。

ディスプレイ内の“GAIN”が100%になるように“△▽”ボタンで設定します

ディスプレイ内の“STBY OPRT”ボタンを押します。ボタンが緑色に点灯し、STATUSがOPERATEに変わることを確認します。

<<注意:電源投入直後は内部の温度変化によりゲインが安定しないため、20~30分間ヒートランを実施してください。ヒートランの際はRF INPUTに信号を入力して実施してください。>>

終了方法

ディスプレイ内の“STBY OPRT”ボタンを押します。ボタンが消灯し、STATUSがSTANDBYに変わることを確認します。

フロントパネルの“AC POWER”をOFFにします。

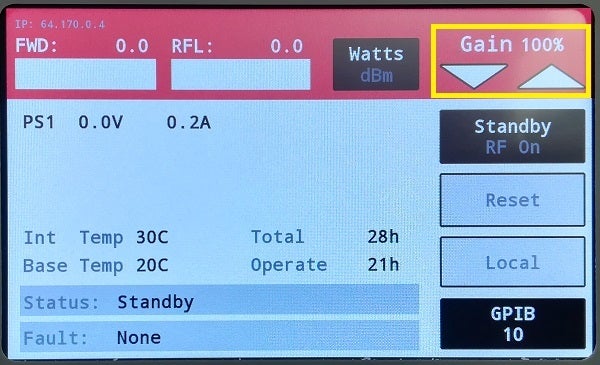

Ametek社製CBAシリーズ(末尾が“D”のモデル)

<<注意:RFパワーアンプを使用する前に、RF INPUTに信号が入力されていないこと、RF OUTPUTにアンテナなどのトランスデューサーが接続されていることを確認してください。>>

・起動方法

フロントパネルの電源ボタンを"I"に倒し、起動します。

ディスプレイ内の“GAIN”が100%になるように“△▽”ボタンで設定します

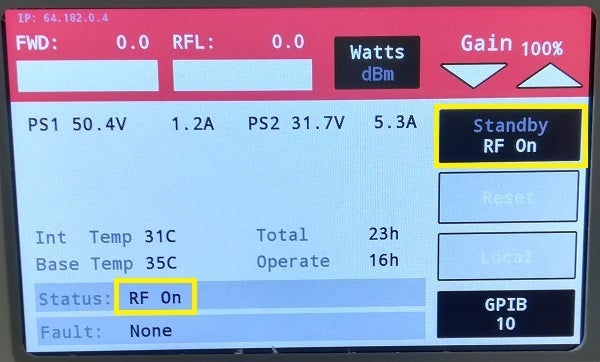

ディスプレイ内の“Standby/RF ON”ボタンを押します。RF Onの表示が白色に変わり、Standbyの表示が灰色に変わること、StatusがRF ONに変わることを確認します。

<<注意:電源投入直後は内部の温度変化によりゲインが安定しないため、20~30分間ヒートランを実施してください。ヒートランの際はRF INPUTに信号を入力して実施してください。>>

・終了方法

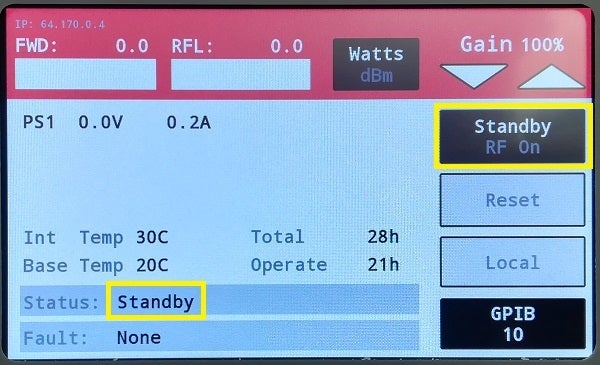

ディスプレイ内の“Standby/RF ON”ボタンを押します。Standbyの表示が白色に変わり、RF Onの表示が灰色に変わること、StatusがStandbyに変わることを確認します。

フロントパネルの電源ボタンを"O"に倒し、終了します。

Qソフトウェアのマニュアル

■EPX、ES10

EPXの場合

C:\Users\Public\Documents\TOYO Corporation\EPX\Documents

ES10の場合

C:\Users\Public\Documents\TOYO Corporation\ES10\Documents

■IM10

C:\Users\Public\Documents\TOYO Corporation\IM10\Documents

QJSE社製2mラージループアンテナのファクターは0dBで良いでしょうか

1[V/A]の電流トランスがラージループに内蔵されておりますので、デシベルに変換すると0 dBとなります。

(CISPR16-1-4規格に記載のラージループアンテナの構造です)

なお、ラージループアンテナの校正証明書に記載されているValidation Factorは、付属のダイポールアンテナへ信号を送信して、ラージループアンテナに誘起された電流を上記の「0 dB」のファクターで測定した際の結果です。

Validation FactorがCISPR16-1-4規格の値(例えば、9kHzで約74dBΩ)であることによりラージループアンテナが正常であることを確認しています。このValidation FactorをEMC測定で補正値として使用するわけではありません。

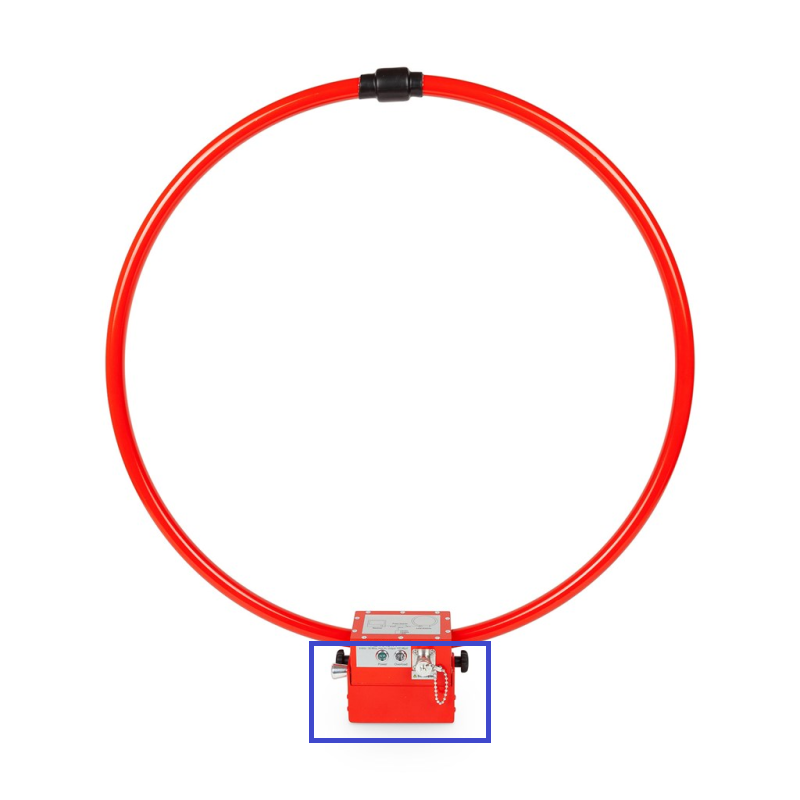

QHLA6121型アクティブループアンテナをBTP6020A型三脚へ取り付けられない

取り付け方法は以下のとおりです。

1. HLA6121型アクティブループアンテナ下部の固定部分(写真青枠)を取り外す

2. BAA6121型アダプターへ内側からネジを3本取り付ける

3. BAA6121型アダプターをBTP6020A型三脚へ取り付ける

4. HLA6121A型アクティブループアンテナを、1で外した固定部分へ取り付ける

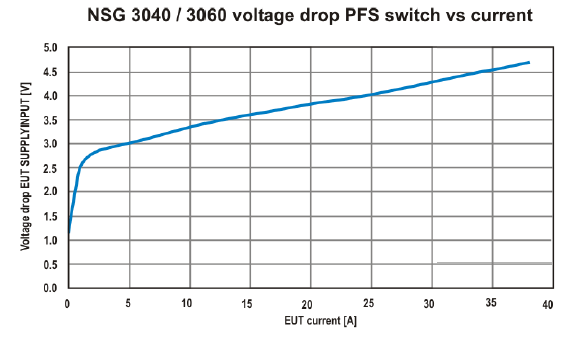

QNSG3060Aを利用してDC24Vの電源を供給すると2Vほど電圧が低下する

EUTへの供給電圧がDC24Vなど低い場合には、降下電圧の比率が大きいため、供給電圧をDC26Vなどに上げるなどしてEUTへの供給電圧が意図した電圧となるよう調整をお願いします。

Qスペクトラムグラフ上でSpaceキーを押しても、マーカーの対象周波数を候補リストに追加できない

EPX/ES10ソフトウェアでは、[オプション設定]-[一般]に[メイン画面クリック時にIMEを半角英数字に変更する](*)というオプションも用意しております。活用を検討ください。

(*) EPX/ES10 バージョン 2023.07.000以降

Qカップリング回路(ショートプラグ、GDT、ABD)の使い分け

1. ショートプラグ(無印の端子)

2. GDT PLUG 90V

3. ABD PLUG 140V

いずれも、試験対象の通信線にサージを結合するために使用します。CDN 117Aの結合回路を下図に示します。

使い分けとしては、まずはショートプラグ(無印の端子)によるコンデンサ結合を使用します。

もしEUTの通信ができなくなるなどの問題が発生した場合にGDTまたはABDをお試しください。GDTとABDは、どちらでもEUTの通信ができる方をご使用頂ければ構いません。

サージ発生機から試験対象線への結合方式はコンデンサ結合が基本ですが、このコンデンサによりEUTの通信が阻害される場合があります。

そこで、EUTの通信ができない場合は、結合素子にGDTやABDを使用して通信線をサージ発生器の回路から隔離してもよいことになっています。

ただし、GDTやABDを接続するとサージ波形に影響を与えてしまうので、まずはサージ波形を維持しやすいコンデンサ結合をお試し頂くことをお勧めいたします。

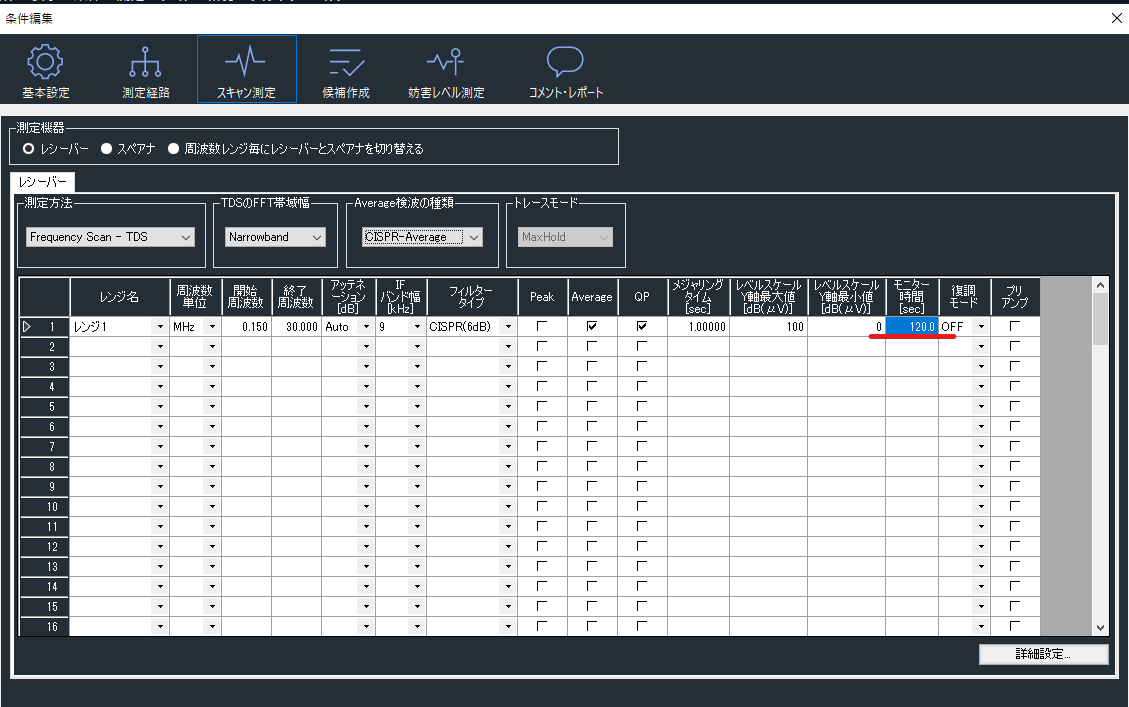

QESRP型EMIレシーバーを使用して、タイムドメインスキャンを行うときにタイムアウトエラーとなる

EMIレシーバーのスキャン測定時間に対して、ソフトウェアでのモニター時間が短いことが原因です。

以下のどちらかの設定へ変更してください。

1. スキャン測定のモニター時間を、EMIレシーバーのスキャン測定が1回以上終了する時間に設定する

2. スキャン測定をスイープ回数で設定する

- [スキャン測定]-[詳細設定]を選択

- 表示される[レシーバー詳細設定]画面でスキャン測定時間設定方法を[スイープ回数]へと変更

なお、ESRP型EMIテストレシーバーのタイムドメインスキャン測定時間は、以下の条件で約2分(*)です。

条件:周波数範囲150kHzから30MHz, Dwell time 1秒, IFBW 9kHz, QP&CAV検波

(*)製品の製造時期、ファームウェア、搭載オプションにより異なる場合があります。

QPONTIS社foLIN型光LIN変換器を使用して通信できない

点灯していない場合、foLINに接続されているLINバスからfoLINのPIN9(Vbat)へ12VDCが供給されているかを確認してください。

PONTIS社製foLIN型光LIN変換器はバッテリーを内蔵しており、Ext PowerとBus Powerを切り替えて使用できます。ただし、Ext Power、Bus Powerのどちらの場合においても製品外部のLINバスからの12VDC供給が必要です。LINバスではバスの12VDC電源を基準電圧として通信するため、foLINとDUTは同じ基準電圧に接続される必要があるためです。

foLINのExt PowerとBus Powerの使い分けは以下のとおりです。

・Bus power

foLIN内部の全ての電子部品がLINバスからの給電より駆動します。

この場合はfoLINの内蔵バッテリーは使用しません。

foLINのバッテリー残量が少ない場合でも使用できる利点があります。

・Ext power

foLIN内部のLINトランシーバーのICのみLINバスからの給電により駆動します。

foLIN内部のその他の電子部品は内部バッテリーから給電されます。

LINバスの電流消費を抑えられる利点があります。

QLISNを手動制御する際のソフトウェア設定

このときのソフトウェア設定は以下のとおりです。

1. 環境/機器設定にて、LISNをのモデル名を[Manual]に設定します。

2. ツール/オプション設定/測定にて手動制御項目選択(変更が必要な場合メッセージを表示)のLISN/ISNの[変更時]にチェックを入れます。

QCom-Power社製CGC-255Eは230VACを入力しても使用できますか

CGC-255Eは最大230V(ACまたはDC)の電源に接続した状態で動作する製品です。

他メーカーのコムジェネレーターでは、100Vや230Vの電源を接続すると故障する場合があります。ご注意下さい。

Qスペクトラムグラフの縦軸スケールを変更しても、次にソフトウェアを立ち上げると元のスケールに戻ってしまいます。

1. スペクトラムグラフ上で右クリックして表示されるメニューの[プロパティ]を選択

2. 表示される[グラフのプロパティ]ウィンドウで、自動スケールの[レベル上限]または[レベル下限]を変更

3. スペクトラムグラフ上でスペクトラムグラフ上で右クリックして表示されるメニューの[自動スケール(A)]を選択

4. 測定条件を保存

Qソフトウェア起動後の最初の測定だけ、測定が始まるまでに1分から2分ほど時間がかかります。

上記の動作が気になる場合は、東陽テクニカEMC自動測定システムお客様サポート(Emc-support@toyo.co.jp)までご連絡をお願いいたします。

(*)[環境設定]-[機器]から表示されるパワーメータのプロパティ内の[ソフト起動後最初の1回のみゼロイングを行う]設定が有効の場合です。

図. IM5/RSのパワーメータのプロパティ画面

QN9048B(PXE)のタッチ位置がずれる

N9048B(PXE)を外部ディスプレイに接続して使用している場合、外部ディスプレイの解像度によってはタッチ位置がずれます。

タッチ操作をする場合は外部ディスプレイを接続しないか、外部マウスによる操作をご検討ください。

QCISPR14-1の不連続雑音(クリック)測定に対応していますか。

レシーバー製造メーカー各社が提供している測定機能をご利用ください。

(*1) オプションが必要となります。

(*2) [Click Rate Analyzerソフトウェアにて4-Channelが設定できない]のFAQも合わせてご参照ください。

QBS5000型バンドセレクタをUSB接続で制御した場合に通信エラーとなる

1.デバイスマネージャーでの認識確認

BS5000型バンドセレクタまたはNS4900型RFセレクタをPCと接続すると、デバイスマネージャーにてUSB Serial Port(COMx)として認識されます。

※x=1, 2, 3…の数字は接続する度に変更される可能性があります。

以下のように[ほかのデバイス USB-COM422 Plus1]などと表示されるなどして正常に認識されない場合は、下記URLよりドライバーをダウンロードして頂き、CDM212364_Setup.exeを実行して下さい。

https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/

2.ソフトウェア設定確認

イミュニティソフトウェアにて以下の設定となっていることを確認します

接続インターフェース:RS232C

*PCとの接続をUSBケーブルにて行った場合でも、東陽テクニカソフトウェア(IM5, VI5等)での設定はRS-232Cとして行います。

通信ポート:上記の手順1で確認したCOMポート番号と一致していることを確認

ボーレート:38400

パリティ:EVEN

データビット長:7

ストップビット:1

フロー制御:NONE

送信ターミネータ:LF

受信ターミネータ:LF

3.NI MAXを使用した通信確認

上記1, 2の確認を実施しても通信エラーが発生する場合、以下の手順にて通信確認を行い、機器を制御できるか確認をお願いします。

(ア)National instruments社製ソフトウェア[Measurement Automation/NI MAX]を起動します。

(イ)“デバイスとインターフェース”を選択後“ASRLx::INSTR “COMx””を選択して、[VISAテストパネルを開く]を選択します。

※x=1, 2, 3…の数字は接続する度に変更される可能性があります。

(ウ)Configurationをクリックします。

(エ)[Serial Settings]タブのData Frame Settingsの下記設定を以下の通り入力します。

Baud Rate:38400

Data Bits:7

Stop Bits:1

Parity:Even

(オ)I/O SettingsタブのTermination Methodsの設定を以下の通り変更します。

End Mode For Reads:Termchar

End Mode For Writes:Termchar

Termination Character:Line Feed - \n

(カ) [Apply Changes]ボタンをクリックします

(キ) Input/Outputボタンをクリックします

(ク) Basic I/OタブのSelect or Enter Commandに[BX]( X = 1, 2, 3, ・・・ バンド番号)と入力しWriteを選択します。

(オ) BS5000またはNS4900が指定したバンドに切替わるかどうかを確認します。