【理化学計測】オウンドメディア:電気化学測定(02)

【理化学計測】オウンドメディア:電気化学測定(02)に関するFAQ

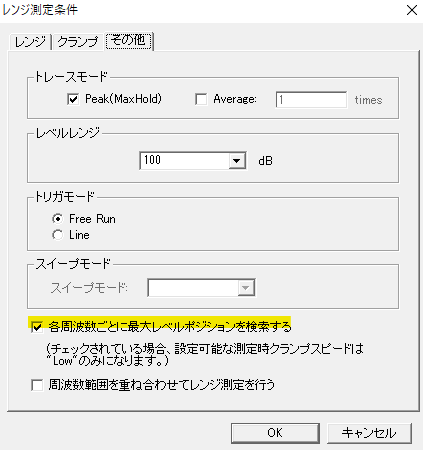

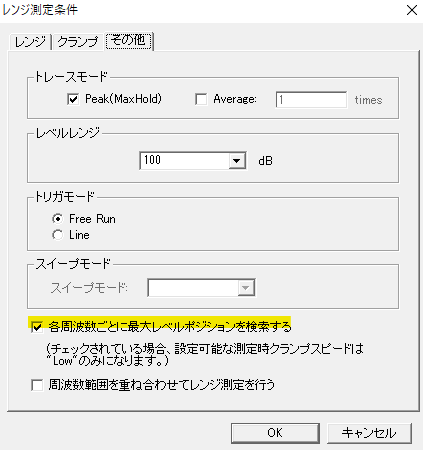

Q[EP5/RFP] レンジ測定条件の[クランプ速度]を[High]に設定して測定を開始しても、クランプ速度が[Low]のまま測定が進んでしまいます

A

[その他]タブの[周波数ごとに最大レベルポジションを検索する]にチェックが入っていないかどうかご確認下さい。

上記設定がチェックされている場合、クランプ速度が[Low]のまま測定が進みます。

上記設定がチェックされている場合、クランプ速度が[Low]のまま測定が進みます。

Q[EP5/RFP] 妨害レベルリストでAV検波の測定結果が表示されません

A

以下に該当する場合、AV測定結果を表示しません。

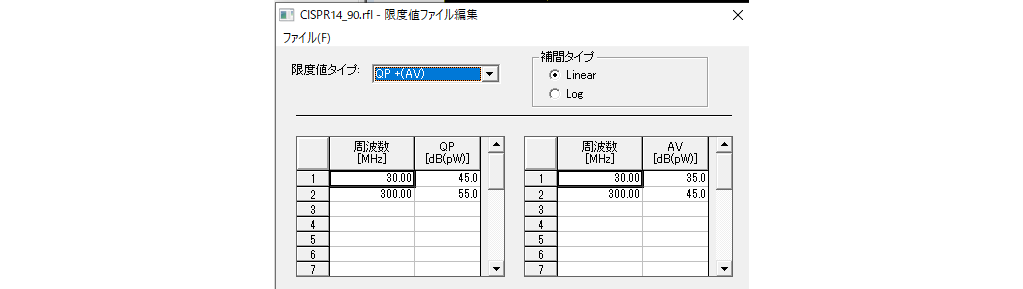

- 限度値タイプが[QP+(AV)]と設定されおり、かつ[QP測定値<AVリミット]の場合

*限度値タイプの詳細についてはEP5RFPユーザーズガイドを参照下さい。

AV測定結果を必ず表示したい場合は、限度値タイプを[QP+AV]へ変更して下さい。

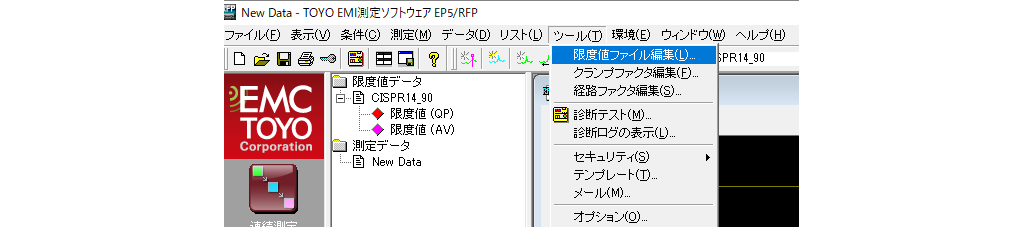

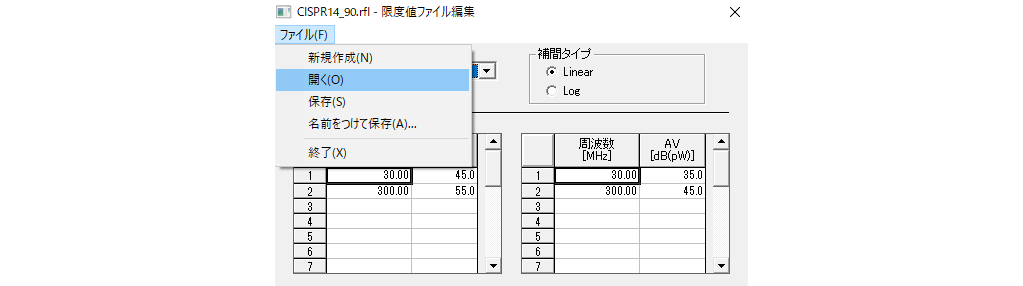

限度値タイプ変更手順

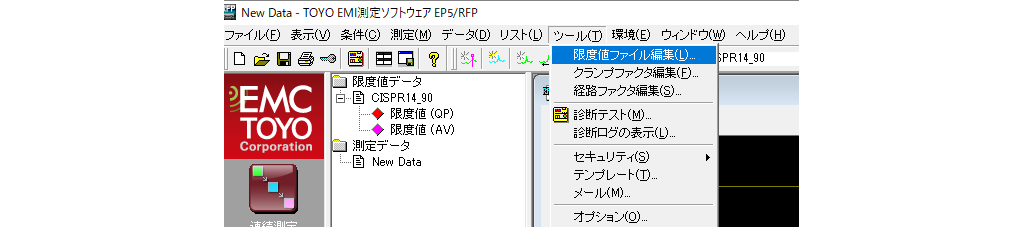

1. 上部メニューバーの[ツール(T)]-[限度値ファイル編集(L)]を選択します。

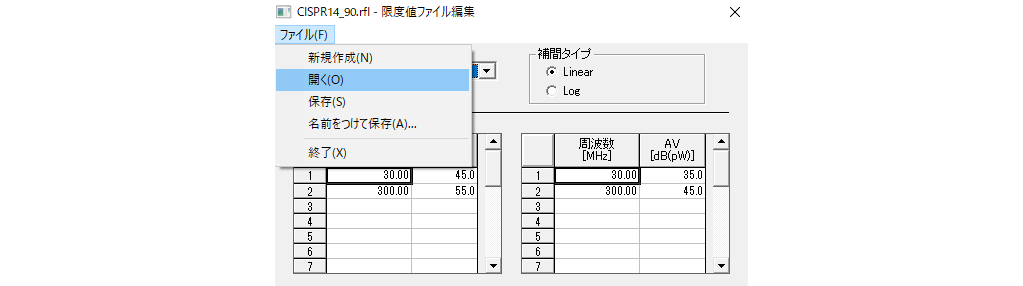

2. 限度値ファイル編集画面にて、上部[ファイル(F)]メニューより[開く(O)]を選択して限度値タイプを変更したい限度値ファイルを選択して下さい。

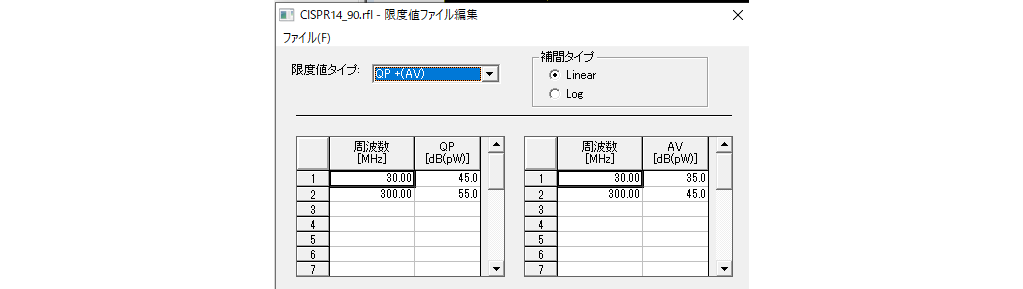

3. 限度値タイプを変更して下さい。

4. 上部の[ファイル(F)]メニューより[保存(S)]または[名前を付けて保存(A)]を選択して限度値ファイルを保存して下さい。

- 限度値タイプが[QP+(AV)]と設定されおり、かつ[QP測定値<AVリミット]の場合

*限度値タイプの詳細についてはEP5RFPユーザーズガイドを参照下さい。

AV測定結果を必ず表示したい場合は、限度値タイプを[QP+AV]へ変更して下さい。

限度値タイプ変更手順

1. 上部メニューバーの[ツール(T)]-[限度値ファイル編集(L)]を選択します。

2. 限度値ファイル編集画面にて、上部[ファイル(F)]メニューより[開く(O)]を選択して限度値タイプを変更したい限度値ファイルを選択して下さい。

3. 限度値タイプを変更して下さい。

4. 上部の[ファイル(F)]メニューより[保存(S)]または[名前を付けて保存(A)]を選択して限度値ファイルを保存して下さい。

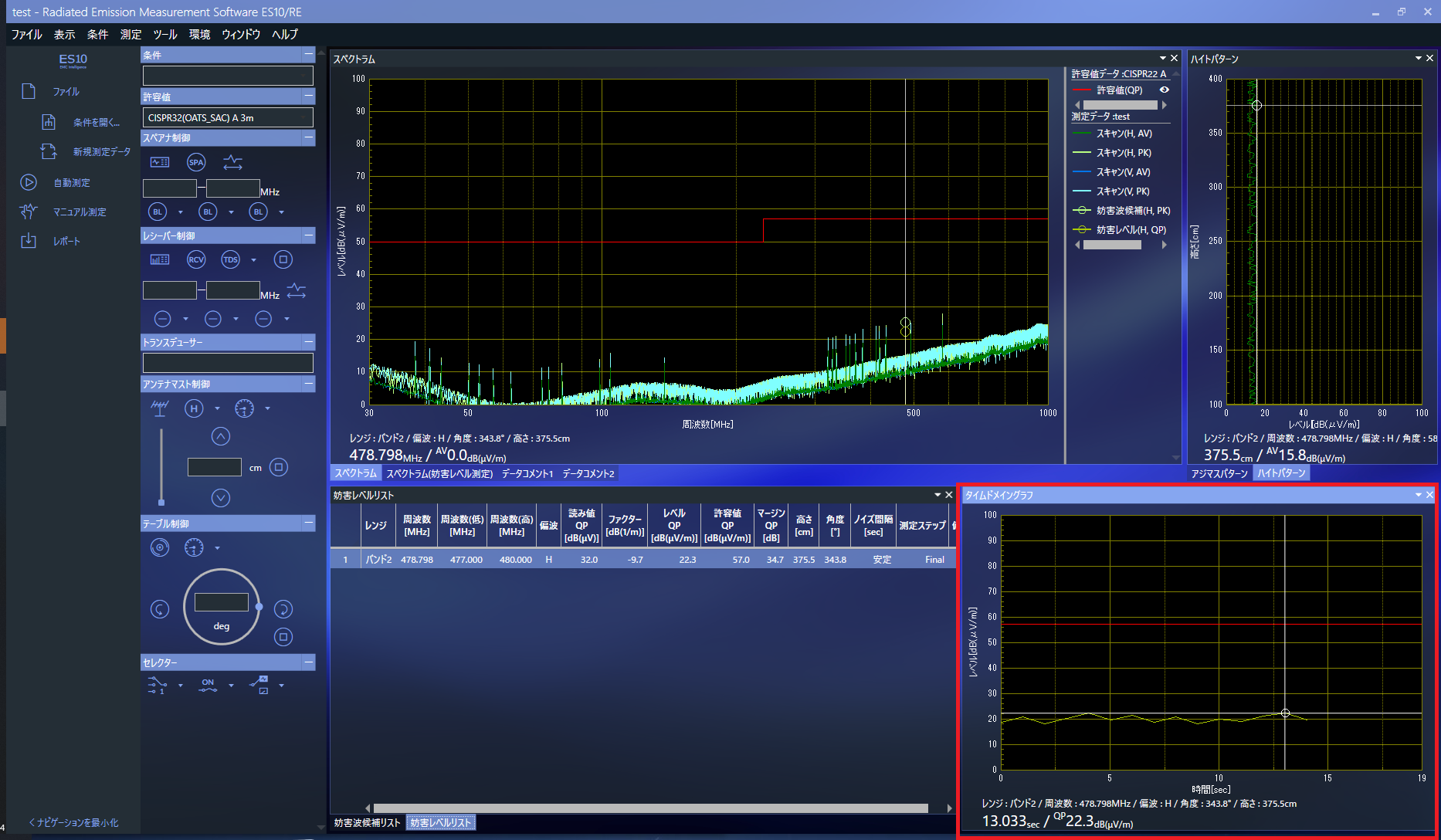

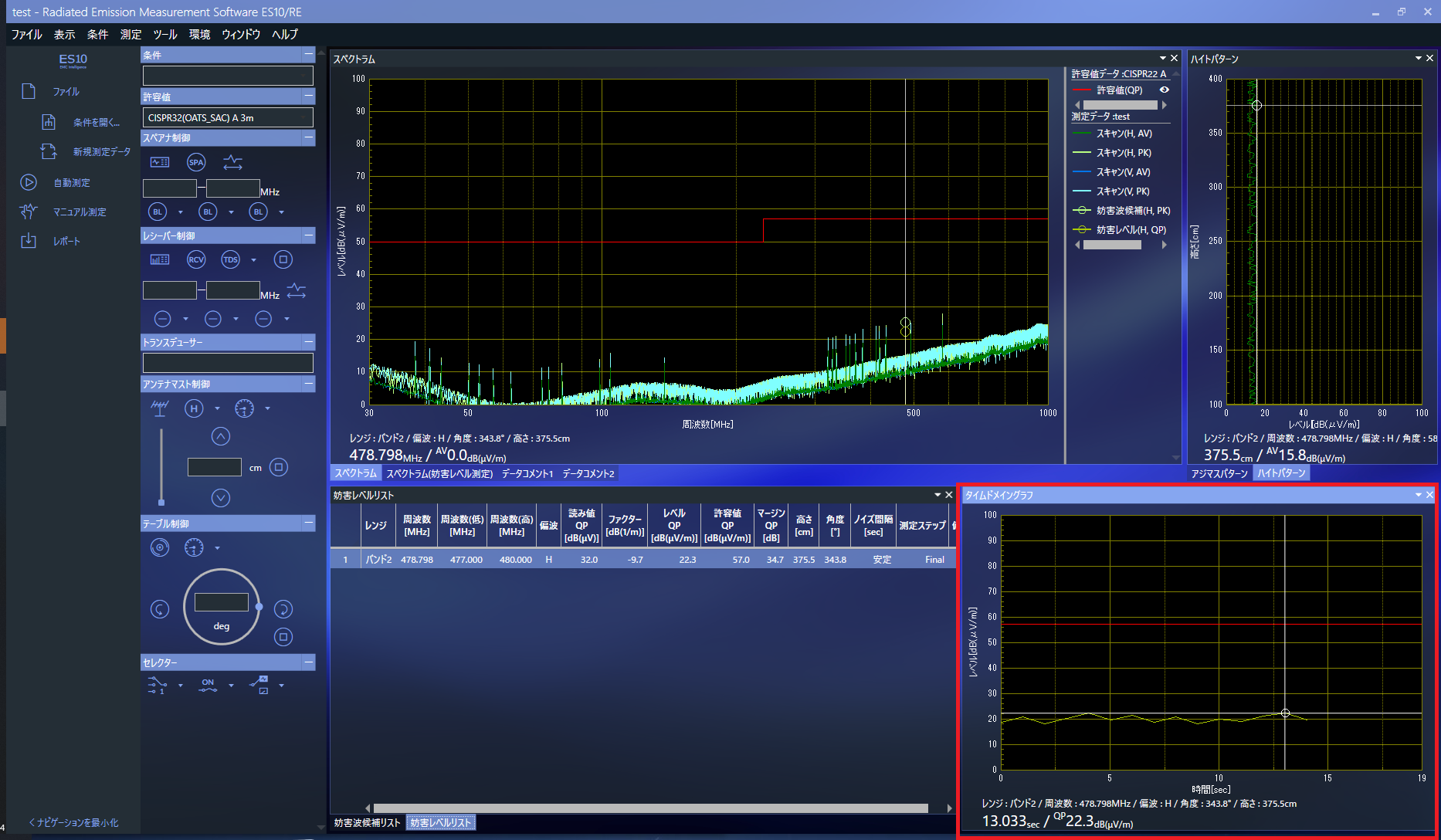

Q[EPX,ES10] 最終測定時に時間軸のレベル画面が表示されない

A

EP5, EP7及びEP9では独立した画面で上記の時間軸の最終測定レベルを表示しておりました。ES10及びEPXではタイムドメイングラフにて最終測定レベルを表示し、測定データにも記録されるようになっております。

タイムドメイングラフを参照いただけますようお願いします。

タイムドメイングラフを参照いただけますようお願いします。

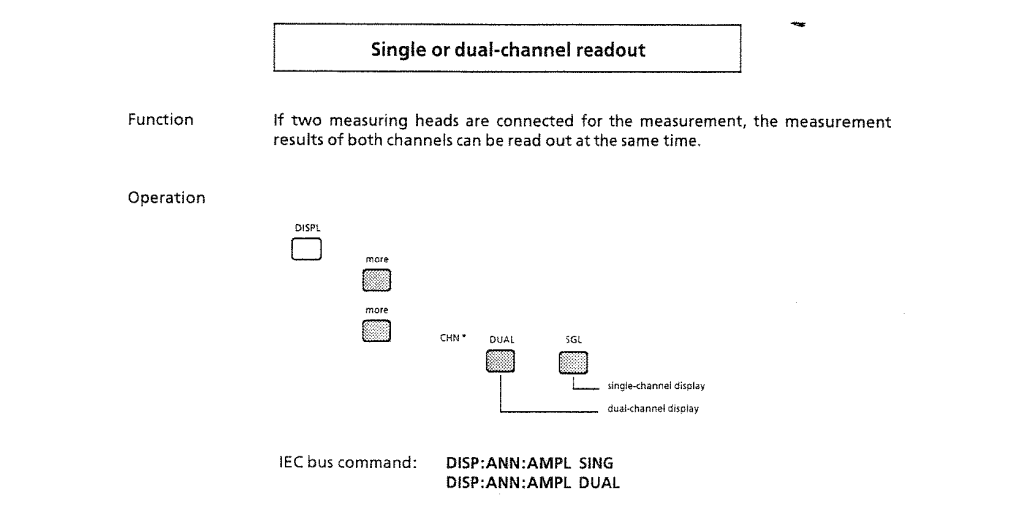

Q[IM5/CS] NRVD型パワーメーターを使用して自動測定すると進行波または反射波を正常に取得できない

A

NRVDはSingle ChannelモードとDual Channelモードの2つの測定モードを有しています。ご指摘の症状は、NRVD本体のモードとソフトウェア(IM5/CS)で使用しているモードが一致していない場合に発生する場合があります。

NRVD本体のモードまたはソフトウェアの設定を確認し、同じモードを使用しているかどうかご確認ください。

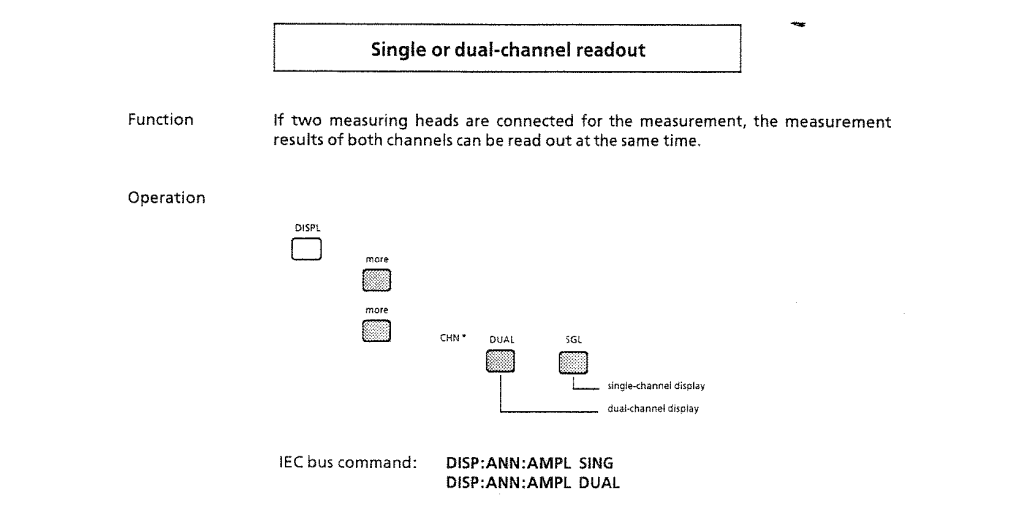

NRVD本体の測定モード

- Single Channelモード:NRVD上にCh.AまたはCh.Bのどちらかの値を表示

- Dual Channelモード:NRVD上にCh.AとCh.B両方の値を表示する

図. NRVD本体のSingle Channelモードの場合の表示例

図. NRVD本体のSingle Channelモードの場合の表示例

NRVD本体の測定モード変更方法

1. [DISPL]ハードキーを選択

2. [more]ソフトキーを2回選択

3. [DUAL]または[SGL]ソフトキーを選択

図. NRVD Operating Manualの測定モード変更手順

図. NRVD Operating Manualの測定モード変更手順

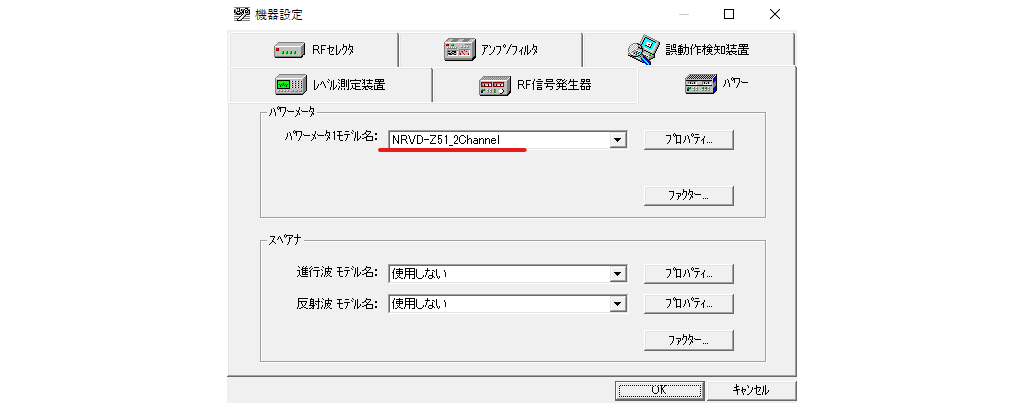

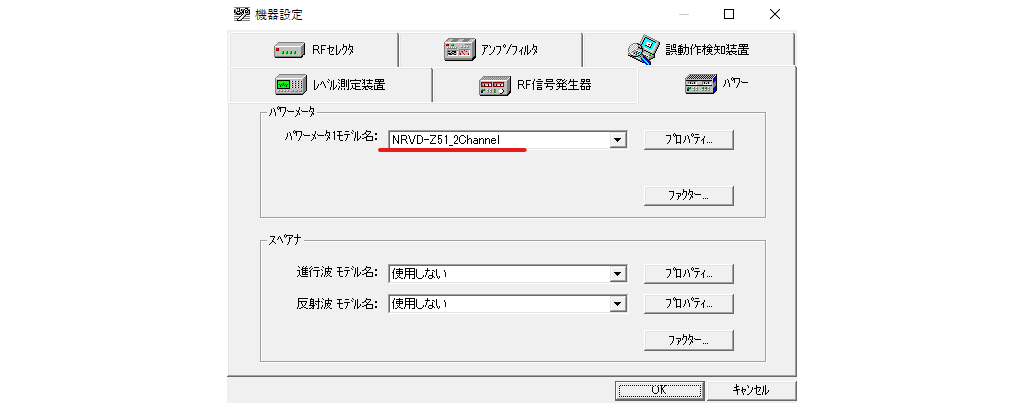

IM5/CSの機器設定確認方法

1. 上部メニューの[環境設定]-[機器]を選択する。

2. [機器設定]ウィンドウの[パワー]タブにて[パワーメータモデル名]が以下のどちらであるか確認する

- [NRVD-Z51_2Channel]:Single Channelモードで測定

- [NRVD-Z51_Dual]:Dual Channelモードで測定

図. IM5/CSでNRVD-Z51_2Channelを選択した画面

図. IM5/CSでNRVD-Z51_2Channelを選択した画面

NRVD本体のモードまたはソフトウェアの設定を確認し、同じモードを使用しているかどうかご確認ください。

NRVD本体の測定モード

- Single Channelモード:NRVD上にCh.AまたはCh.Bのどちらかの値を表示

- Dual Channelモード:NRVD上にCh.AとCh.B両方の値を表示する

図. NRVD本体のSingle Channelモードの場合の表示例

図. NRVD本体のSingle Channelモードの場合の表示例NRVD本体の測定モード変更方法

1. [DISPL]ハードキーを選択

2. [more]ソフトキーを2回選択

3. [DUAL]または[SGL]ソフトキーを選択

図. NRVD Operating Manualの測定モード変更手順

図. NRVD Operating Manualの測定モード変更手順IM5/CSの機器設定確認方法

1. 上部メニューの[環境設定]-[機器]を選択する。

2. [機器設定]ウィンドウの[パワー]タブにて[パワーメータモデル名]が以下のどちらであるか確認する

- [NRVD-Z51_2Channel]:Single Channelモードで測定

- [NRVD-Z51_Dual]:Dual Channelモードで測定

図. IM5/CSでNRVD-Z51_2Channelを選択した画面

図. IM5/CSでNRVD-Z51_2Channelを選択した画面

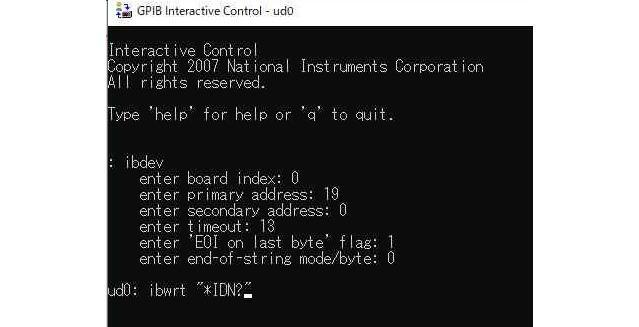

QNational Instruments社製GPIB対話式制御の使用方法

A

光GPIBアダプターを介したGPIB通信経路でGPIB通信エラーが発生した場合に、不具合箇所の切り分けのためにNational Instruments社製GPIB対話式制御を使用して通信できるかどうかを確認する必要があります。

以下の手順にて通信確認をお願いします。

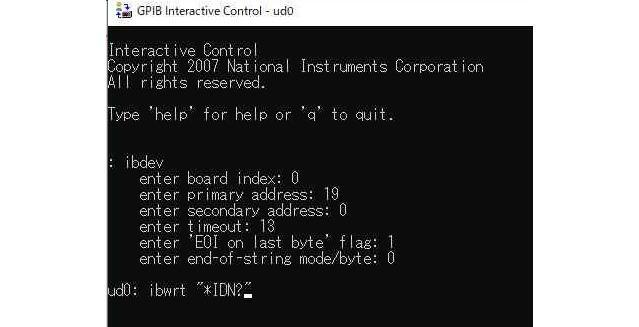

1.すべてのプログラムから[GPIB対話式制御]を選択

2.起動する[GPIB Interactive Control]ウィンドウにて

ibdev を入力してEnterを押下。

その後、以下の通り入力。

enter board index: 0

enter primary address: 19

*上記の[19]は一例です。接続対象の機器のGPIBアドレスを入力します。

enter secondary address: 0

enter timeout: 13

enter ‘EOI on last byte’ flag: 1

enter end-of-string mode/byte: 0

3.ibwrt “*IDN?”と入力してEnterを押します。

なお、上記の*IDN?はコマンドの一例です。通信確認対象の機器に応じて適切なコマンドを入力します。

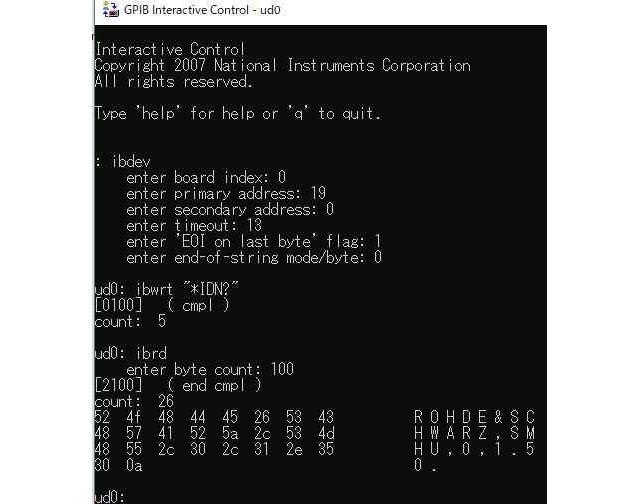

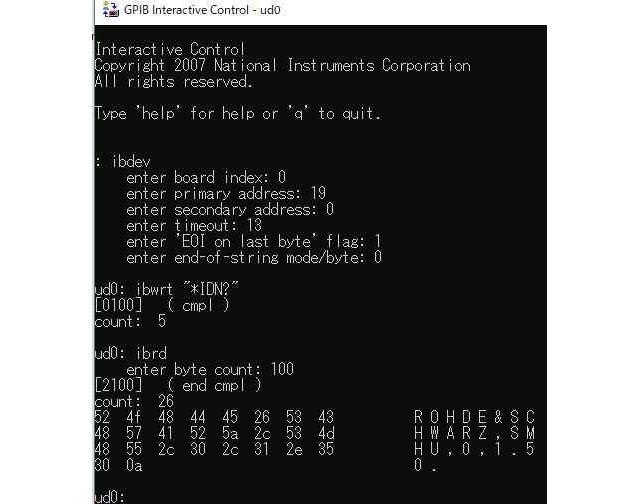

4.ibrdと入力してEnterを押します。

その後、enter byte count: 100と入力してEnterを押します。機器と正常に通信している場合、下記のように機器からの応答が表示されます。

以下の手順にて通信確認をお願いします。

1.すべてのプログラムから[GPIB対話式制御]を選択

2.起動する[GPIB Interactive Control]ウィンドウにて

ibdev を入力してEnterを押下。

その後、以下の通り入力。

enter board index: 0

enter primary address: 19

*上記の[19]は一例です。接続対象の機器のGPIBアドレスを入力します。

enter secondary address: 0

enter timeout: 13

enter ‘EOI on last byte’ flag: 1

enter end-of-string mode/byte: 0

3.ibwrt “*IDN?”と入力してEnterを押します。

なお、上記の*IDN?はコマンドの一例です。通信確認対象の機器に応じて適切なコマンドを入力します。

4.ibrdと入力してEnterを押します。

その後、enter byte count: 100と入力してEnterを押します。機器と正常に通信している場合、下記のように機器からの応答が表示されます。

Q光GPIBアダプターを使用した場合に通信エラーが発生する

A

National Instruments社製GPIB-140A型等の光GPIBアダプターを使用して機器をリモート制御した際に通信エラーとなる場合、以下の確認をお願いします。

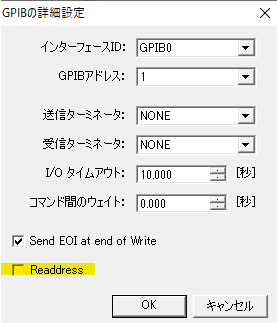

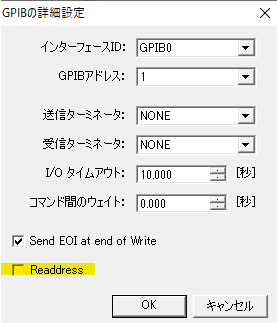

確認:[GPIBの詳細設定]ウィンドウ内の[Readdress]のチェックを外す

上記で改善しない場合、[通信エラーが発生したとき]の確認項目もご確認ください。

なお、Readdressのチェック有無について以下に説明致します。

GPIBの通信線はコントロールラインとデータラインがあります。コントロールラインで通信相手はGPIBのどの番号、と指定して、データラインでデータを送信します。

ReaddressがONの場合は1つのコマンドを送信するごとにアドレス指定を行います。たとえば、コントロールラインでGPIB番号指定、データ送信、コントロールラインでGPIB番号指定、データ送信、、、といった手順です。

ReaddressがOFFの場合は、1つ前のデータ送信と送信先が同じ場合、既にコントロールラインでGPIB番号指定済みのためアドレス指定を省略します。たとえば、コントロールラインでGPIB番号指定、データ送信、データ送信、、、といった手順です。

ReaddressをOFFに設定したほうが、手順が少ないため若干高速です。ただし、測定の実測で差が出るほどの影響はありません。そのため、東陽テクニカソフトウェアのデフォルトではReaddressはONにさせていただいています。

ただし、National Instruments社や他社の光GPIBエクステンダーを使用した場合、Readdress ONでは動作しない場合があり、その場合はReaddressをOFFにすることが必要です。

確認:[GPIBの詳細設定]ウィンドウ内の[Readdress]のチェックを外す

上記で改善しない場合、[通信エラーが発生したとき]の確認項目もご確認ください。

なお、Readdressのチェック有無について以下に説明致します。

GPIBの通信線はコントロールラインとデータラインがあります。コントロールラインで通信相手はGPIBのどの番号、と指定して、データラインでデータを送信します。

ReaddressがONの場合は1つのコマンドを送信するごとにアドレス指定を行います。たとえば、コントロールラインでGPIB番号指定、データ送信、コントロールラインでGPIB番号指定、データ送信、、、といった手順です。

ReaddressがOFFの場合は、1つ前のデータ送信と送信先が同じ場合、既にコントロールラインでGPIB番号指定済みのためアドレス指定を省略します。たとえば、コントロールラインでGPIB番号指定、データ送信、データ送信、、、といった手順です。

ReaddressをOFFに設定したほうが、手順が少ないため若干高速です。ただし、測定の実測で差が出るほどの影響はありません。そのため、東陽テクニカソフトウェアのデフォルトではReaddressはONにさせていただいています。

ただし、National Instruments社や他社の光GPIBエクステンダーを使用した場合、Readdress ONでは動作しない場合があり、その場合はReaddressをOFFにすることが必要です。

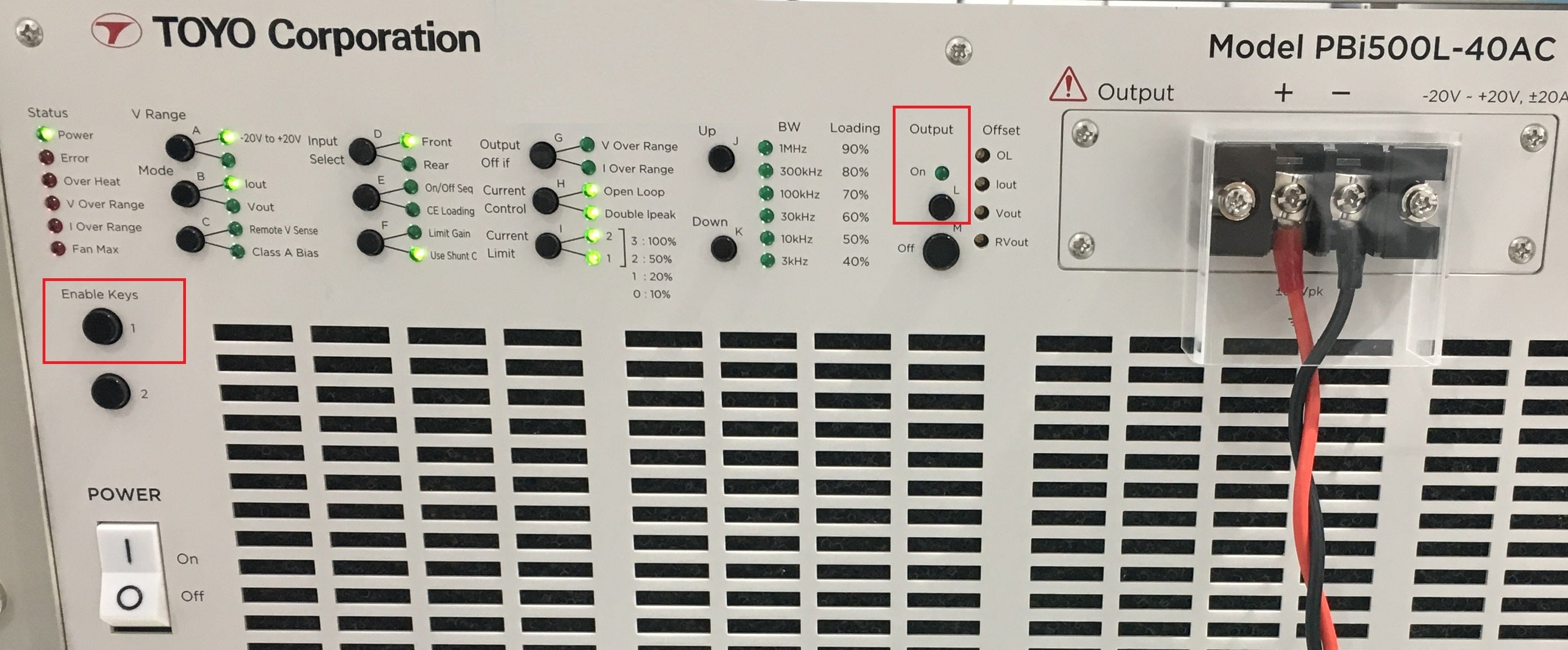

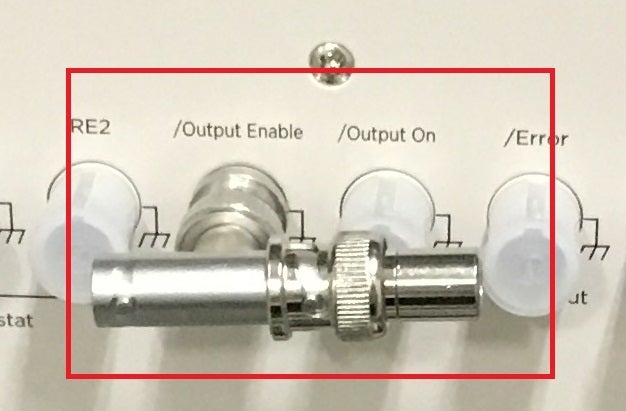

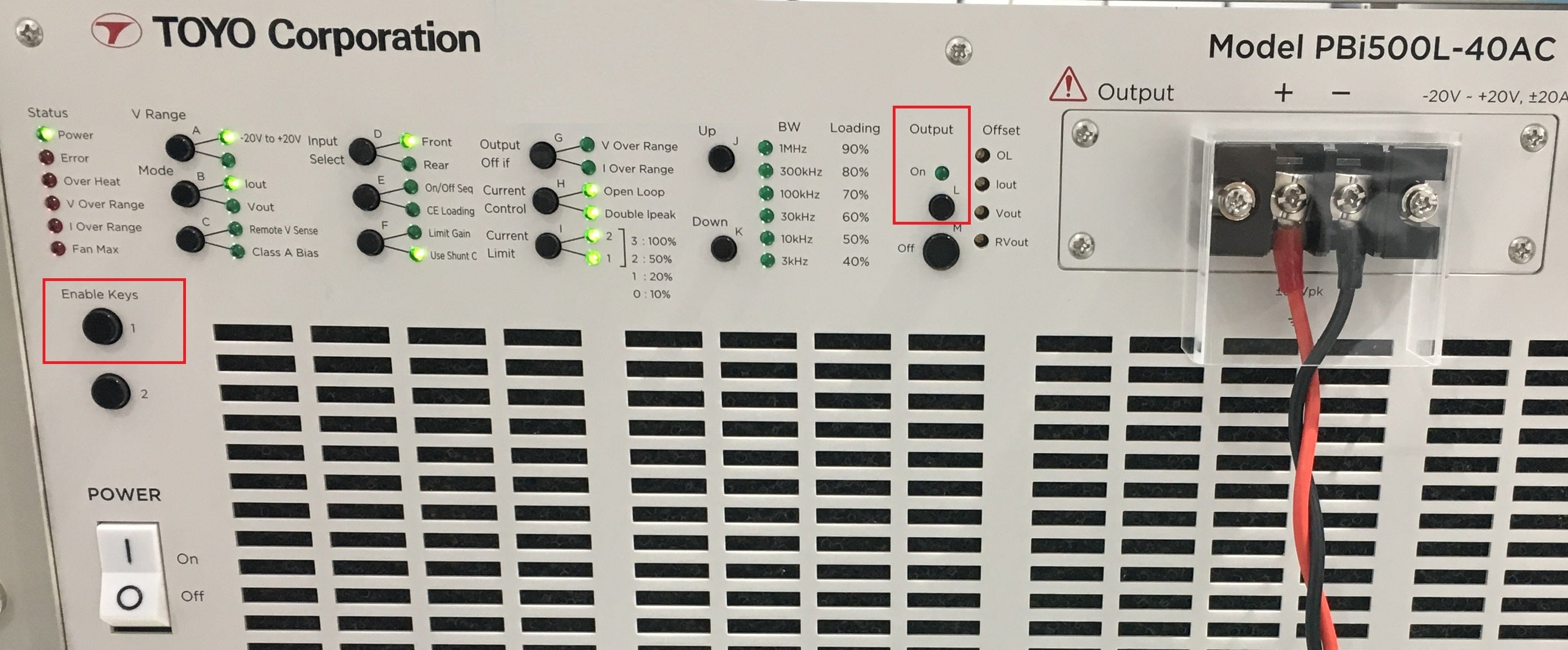

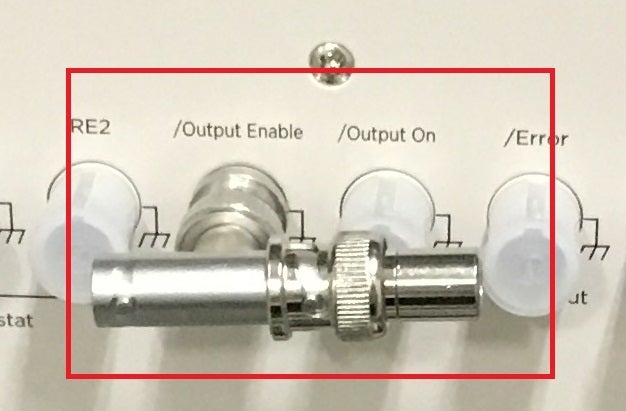

QPBi500L-40AC型Power BoosterのOutputがOnとならない

A

東陽テクニカ製PBi500L-40AC型Power BoosterのOutputがOnとならない場合、以下をご確認ください。

1. 正面の[Enable Keys 1]と[Output On]を同時に押していること

2. 背面のOutput Enable端子に50Ω終端またはショートプラグが接続されて、Output Enable入力がLowの状態となっていること

1. 正面の[Enable Keys 1]と[Output On]を同時に押していること

2. 背面のOutput Enable端子に50Ω終端またはショートプラグが接続されて、Output Enable入力がLowの状態となっていること

QCTSソフトにてPinst, maxを表示することは可能でしょうか

A

あいにくCTS30/CTS4ソフトではPinst, maxを表示することはできかねます。

フリッカメーターの要求仕様であるIEC61000-4-15 Ed.2のTable 4 - Test specifications for flickermeter内のSinusoidal / rectangular voltage changes, Tables 1, 2にPinst, maxの値の仕様が規定されています。しかしながら、CTS30/CTS4ソフトウェアでは該当のPinst, max値を出力することはできません。

なお、定期校正などの機会にフリッカメーターとしての性能を確認される場合は、上記のPinst, maxを必ずしも測定・評価する必要はなく、IEC61000-4-15 Ed.2のRectangular voltage changes and performance testing, Table 5の要求に沿ったPstの評価を行うのみで十分です。

フリッカメーターの要求仕様であるIEC61000-4-15 Ed.2のTable 4 - Test specifications for flickermeter内のSinusoidal / rectangular voltage changes, Tables 1, 2にPinst, maxの値の仕様が規定されています。しかしながら、CTS30/CTS4ソフトウェアでは該当のPinst, max値を出力することはできません。

なお、定期校正などの機会にフリッカメーターとしての性能を確認される場合は、上記のPinst, maxを必ずしも測定・評価する必要はなく、IEC61000-4-15 Ed.2のRectangular voltage changes and performance testing, Table 5の要求に沿ったPstの評価を行うのみで十分です。

Q疑似電源回路網(AMN)内蔵50Ω終端抵抗の耐電力

A

疑似電源回路網(AMN)の内蔵50Ω終端抵抗の耐電力は以下の通りです。

Schwarzbeck社製 NNLK8121型、NSLK8127型:10W

Rohde & Schwarz社製 ENV216型:1W

協立電子工業社製 KNW-343F型:2W

上記以外の製品の内蔵50Ω終端抵抗の耐電力をお問い合わせ場合は、東陽テクニカEMC自動測定システムお客様サポート(Emc-support@toyo.co.jp)までご連絡をお願いいたします。

なお、疑似電源回路網(AMN)内蔵の50Ω終端抵抗については、[擬似電源回路網(AMN)による試験結果の違い]についても合わせてご参照頂けますと幸いです。

Schwarzbeck社製 NNLK8121型、NSLK8127型:10W

Rohde & Schwarz社製 ENV216型:1W

協立電子工業社製 KNW-343F型:2W

上記以外の製品の内蔵50Ω終端抵抗の耐電力をお問い合わせ場合は、東陽テクニカEMC自動測定システムお客様サポート(Emc-support@toyo.co.jp)までご連絡をお願いいたします。

なお、疑似電源回路網(AMN)内蔵の50Ω終端抵抗については、[擬似電源回路網(AMN)による試験結果の違い]についても合わせてご参照頂けますと幸いです。

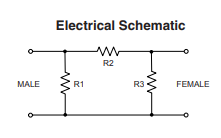

QHAT-10+型10dBアッテネーターの簡易確認方法

A

EMI測定システムに使用しているMini circuit社製HAT-10+型10 dB Attenuatorが故障した場合、挿入損失が仕様値の10 dBから変化する場合があります。

アッテネーターの挿入損失は信号発生器とEMIレシーバー、スペクトラムアナライザにて確認できます。

もし、信号発生器をお持ちではない場合、デジタルマルチメーターを使用したDC抵抗測定にて簡易的に確認できます。

HAT-10+型はΠ型アッテネーターですので、下記のように抵抗R1とR3が96 Ω、R2が71 Ωの抵抗で構成されています。

この回路の負荷を接続しない開放状態での抵抗値はMALE型とFEMALE側から見た場合のどちらについても61 Ωです。

もし、測定結果が約61 Ωから外れている、または、MALE側とFEMALE側で測定結果が異なる、などの場合は、HAT-10+型の故障が疑われます。

アッテネーターの挿入損失は信号発生器とEMIレシーバー、スペクトラムアナライザにて確認できます。

もし、信号発生器をお持ちではない場合、デジタルマルチメーターを使用したDC抵抗測定にて簡易的に確認できます。

HAT-10+型はΠ型アッテネーターですので、下記のように抵抗R1とR3が96 Ω、R2が71 Ωの抵抗で構成されています。

この回路の負荷を接続しない開放状態での抵抗値はMALE型とFEMALE側から見た場合のどちらについても61 Ωです。

もし、測定結果が約61 Ωから外れている、または、MALE側とFEMALE側で測定結果が異なる、などの場合は、HAT-10+型の故障が疑われます。

Q単相3線式電源線用CDNを単相2線式電源線の試験に使用できますか

A

できません。

IEC61000-4-6伝導イミュニティ試験用の電源線用CDNは、試験対象の電源線の数や種類によりいくつかの分類があります。試験の際は、原則としてCDNの電源線は全て接続して使用します(*)。これ以外の接続で使用した場合、コモンモードインピーダンスが規格の要求と異なった状態での試験となりますのでご注意ください。

例えば、以下のような使用方法はいずれも規格要求を満足しない使用方法です。

- 電源線(3線)用のCDNを電源線(2線)の試験に使用する

- 三相5線式のCDNをアース線付き三相3線200V(合計4線)の試験に使用する

- 単相3線式のCDNを2台使用して三相3線200V(合計4線)の試験に使用する

*例外として、AMETEK社製CDN M016型はM2(2線)/M3(3線)を本体のスイッチにて切替えて使用することができます。

IEC61000-4-6伝導イミュニティ試験用の電源線用CDNは、試験対象の電源線の数や種類によりいくつかの分類があります。試験の際は、原則としてCDNの電源線は全て接続して使用します(*)。これ以外の接続で使用した場合、コモンモードインピーダンスが規格の要求と異なった状態での試験となりますのでご注意ください。

例えば、以下のような使用方法はいずれも規格要求を満足しない使用方法です。

- 電源線(3線)用のCDNを電源線(2線)の試験に使用する

- 三相5線式のCDNをアース線付き三相3線200V(合計4線)の試験に使用する

- 単相3線式のCDNを2台使用して三相3線200V(合計4線)の試験に使用する

*例外として、AMETEK社製CDN M016型はM2(2線)/M3(3線)を本体のスイッチにて切替えて使用することができます。

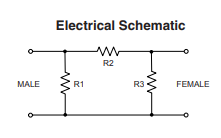

Q測定中にN5171B型信号発生器の本体画面上に[ERR -113, Undefined header]が表示される

A

N5171BにOption UNW Narrow pulse modulation(パルス変調オプション)が搭載されていない場合、当社ソフトウェアからリモート制御した場合に上記エラーが発生する場合があります。この条件に該当する場合、上記のエラー[ERR -113, Undefined header]は制御には影響を与えませんので、無視して頂いて結構です。

もしエラーが気になる場合、信号発生器制御のためのソフトトウェア設定ファイルの編集方法をご連絡致します。東陽テクニカEMC自動測定システムお客様サポート(Emc-support@toyo.co.jp)までご連絡をお願いいたします。

もしエラーが気になる場合、信号発生器制御のためのソフトトウェア設定ファイルの編集方法をご連絡致します。東陽テクニカEMC自動測定システムお客様サポート(Emc-support@toyo.co.jp)までご連絡をお願いいたします。

Q測定中に[誤動作検知データ]画面(小さい画面)が表示されない。

A

まずは下記2点をご確認下さい

・ 測定画面の上部メニュー[測定]-[誤動作検知データ]を選択しているか

・ メイン測定画面の後ろに[誤動作検知データ]画面が配置されていないか

上記2点でも症状が改善されない場合、下記手順をお試し下さい。

[誤動作検知データ]画面の表示設定位置が、ご使用されているウィンドウの画面外になっている可能性があります。

■ [誤動作検知データ]画面の表示設定位置の初期化手順

1. ソフトウェア(IM5/RS、IM5/CS等)を終了してください。

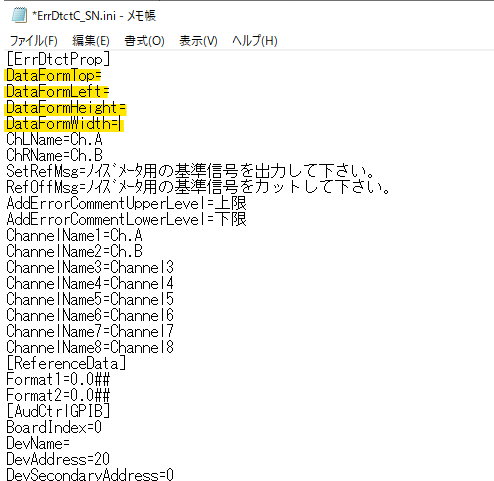

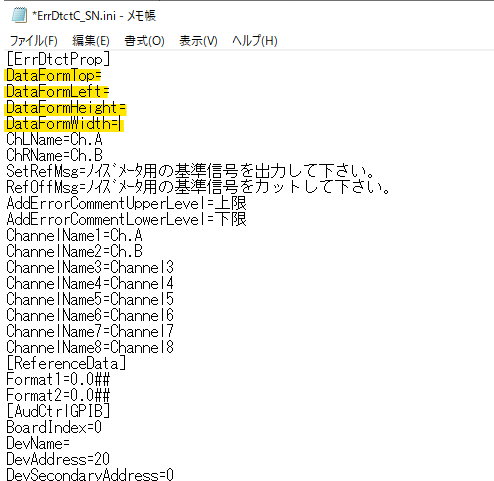

2. 誤動作検知用機器設定ファイルをメモ帳などで開き、以下の4箇所の数字を削除して上書き保存してください。

■ 誤動作検知用機器設定ファイル

ErrDtct_SoundPressure.ini (音圧誤動作検知の場合)

ErrDtctC_SN.ini (SN誤動作検知の場合)

■ 値を削除する箇所

[ErrDtctProp]

DataFormTop=

DataFormLeft=

DataFormHeight=

DataFormWidth=

*上記画像の状態で上書き保存してください。

3. ソフトウェア(IM5/RS、IM5/CS等)を起動して動作をご確認ください。

上記の値は、前回ソフトウェア終了時の[誤動作検知データ]画面の位置を記録しています。次回起動時には、こちらから位置を復元します。上記の数値を削除した場合、既定の位置(デスクトップの左上になるはずです)で表示されま

す。

ディスプレイを2台使用したり、1台に戻したりするような運用をされる場合、[誤動作検知データ]画面の位置が画面外になる事象が発生する場合があります。

・ 測定画面の上部メニュー[測定]-[誤動作検知データ]を選択しているか

・ メイン測定画面の後ろに[誤動作検知データ]画面が配置されていないか

上記2点でも症状が改善されない場合、下記手順をお試し下さい。

[誤動作検知データ]画面の表示設定位置が、ご使用されているウィンドウの画面外になっている可能性があります。

■ [誤動作検知データ]画面の表示設定位置の初期化手順

1. ソフトウェア(IM5/RS、IM5/CS等)を終了してください。

2. 誤動作検知用機器設定ファイルをメモ帳などで開き、以下の4箇所の数字を削除して上書き保存してください。

■ 誤動作検知用機器設定ファイル

ErrDtct_SoundPressure.ini (音圧誤動作検知の場合)

ErrDtctC_SN.ini (SN誤動作検知の場合)

■ 値を削除する箇所

[ErrDtctProp]

DataFormTop=

DataFormLeft=

DataFormHeight=

DataFormWidth=

*上記画像の状態で上書き保存してください。

3. ソフトウェア(IM5/RS、IM5/CS等)を起動して動作をご確認ください。

上記の値は、前回ソフトウェア終了時の[誤動作検知データ]画面の位置を記録しています。次回起動時には、こちらから位置を復元します。上記の数値を削除した場合、既定の位置(デスクトップの左上になるはずです)で表示されま

す。

ディスプレイを2台使用したり、1台に戻したりするような運用をされる場合、[誤動作検知データ]画面の位置が画面外になる事象が発生する場合があります。

Qスペクトラムアナライザ機器のアライメント(Keysight N9320B)

A

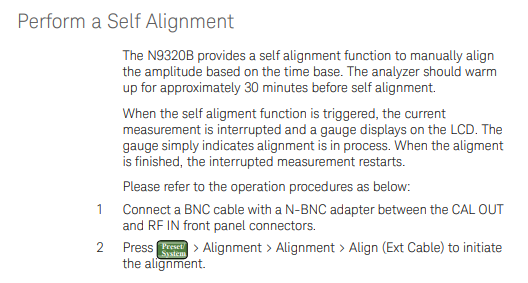

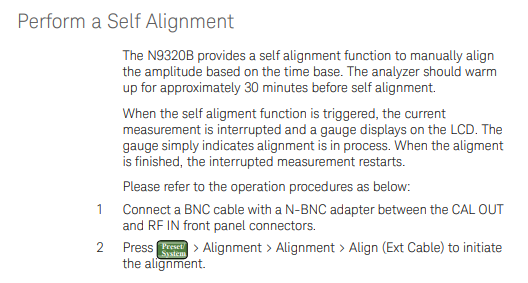

スペクトラムアナライザにエラーが表示される場合や、測定値がおかしいと感じた場合、機器の内部校正機能(Cal/Alignment)やセルフテスト機能を実行し、スペクトラムアナライザに異常がないか確認することができます。本機能は試験前の簡易点検にも有効です。

■内部校正(Alignment)の操作手順

Alignmentは、以下のように実行してください。

・電源を入れて、30分以上暖機する

・BNCケーブルを製品正面のCAL OUTとRF INに接続する

・Preset/system -> Alignment -> Align -> All(Ext Cable)を押下する

Alignment終了後、校正用信号が出力されたままの場合、下記手順にて校正用信号をOFFにして下さい。

・Preset/system -> Alignment -> Align -> CAL OUT OFF

Alignment用のBNCケーブル及びBNC(f)-N(m)アダプタは製品の付属品に含まれております。

■内部校正(Alignment)の操作手順

Alignmentは、以下のように実行してください。

・電源を入れて、30分以上暖機する

・BNCケーブルを製品正面のCAL OUTとRF INに接続する

・Preset/system -> Alignment -> Align -> All(Ext Cable)を押下する

Alignment終了後、校正用信号が出力されたままの場合、下記手順にて校正用信号をOFFにして下さい。

・Preset/system -> Alignment -> Align -> CAL OUT OFF

Alignment用のBNCケーブル及びBNC(f)-N(m)アダプタは製品の付属品に含まれております。

QdBm単位で測定する方法

A

dBm単位で測定する方法はいくつかあります。簡単な方法は以下のとおり補正ファクタとして-107dBを設定する方法です。

1. ソフトウェアの表示レベル単位をdB(mW)へ変更します。

ソフトウェアの単位変更は、表示文字列を変更しているだけで、単位換算の計算等は行っていません。そのため、どのような文字列でも自由に入力が可能です。

2. dB(uV)からdBmの単位換算用の補正ファクタファイルを作成します。

ファクタファイルの周波数範囲が測定帯域をカバーするように設定してください。

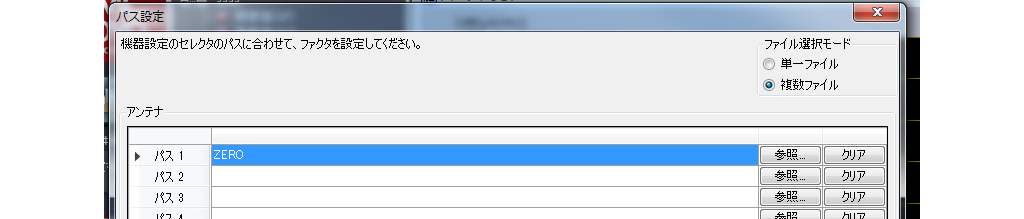

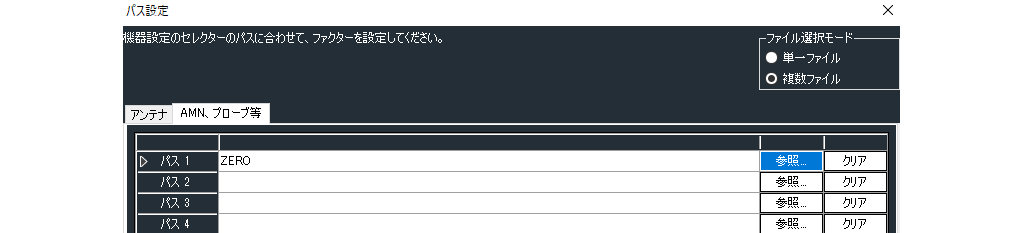

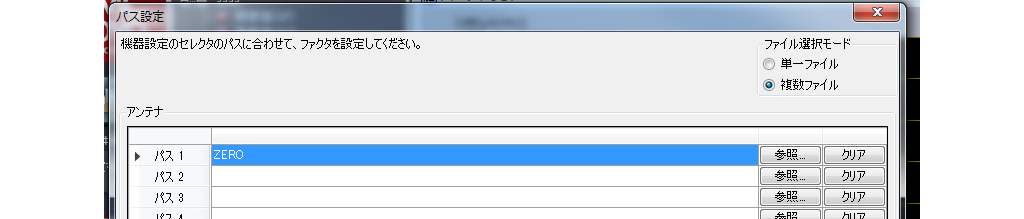

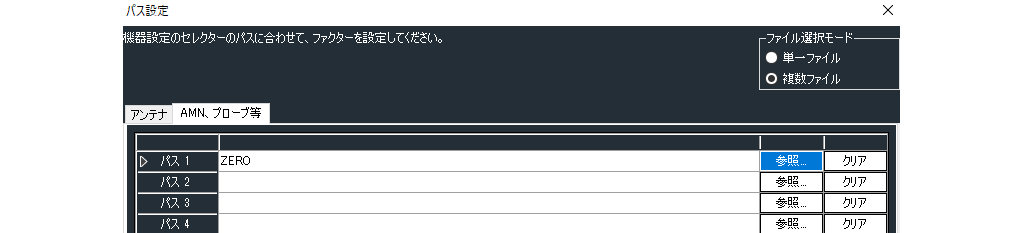

3. 作成したファクタファイルを、使用するパスに追加します。

既存のファクタファイルに、単位換算ファクタを追加するので、右上のファイル選択モードを[複数ファイル]を選択してください。

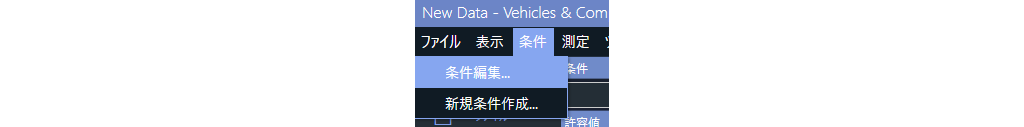

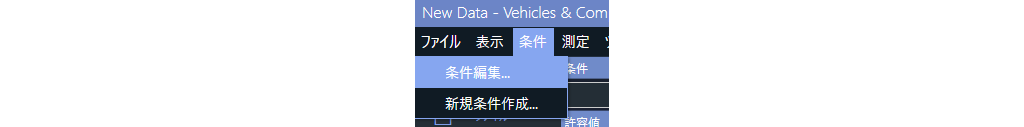

1. ソフトウェアの表示レベル単位をdBmへ変更

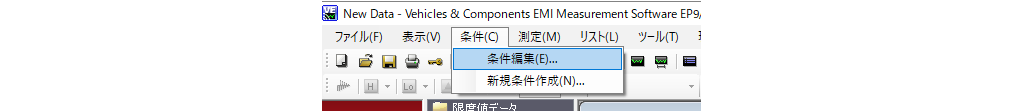

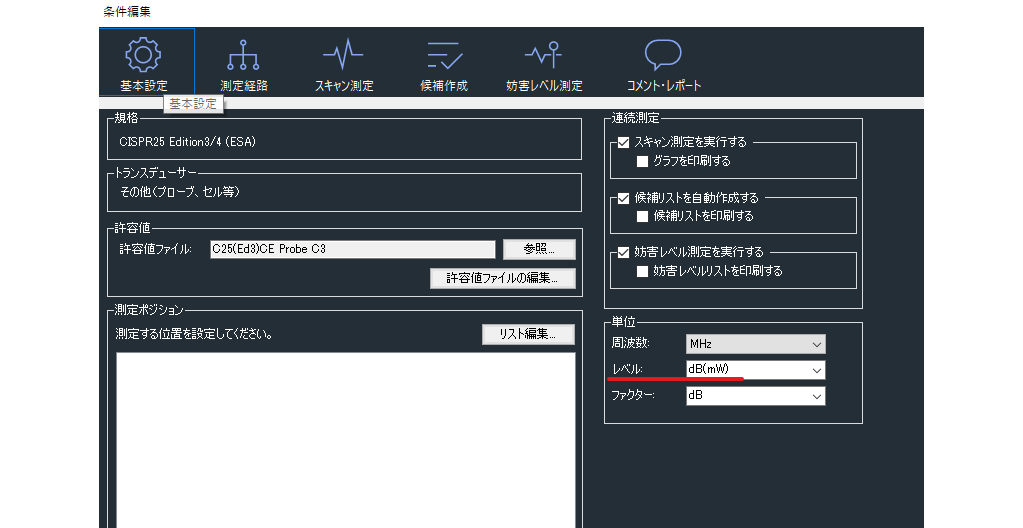

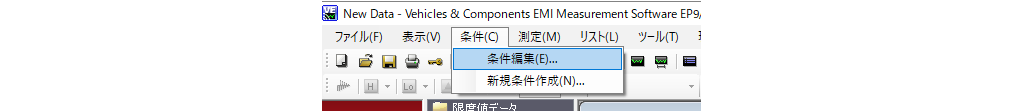

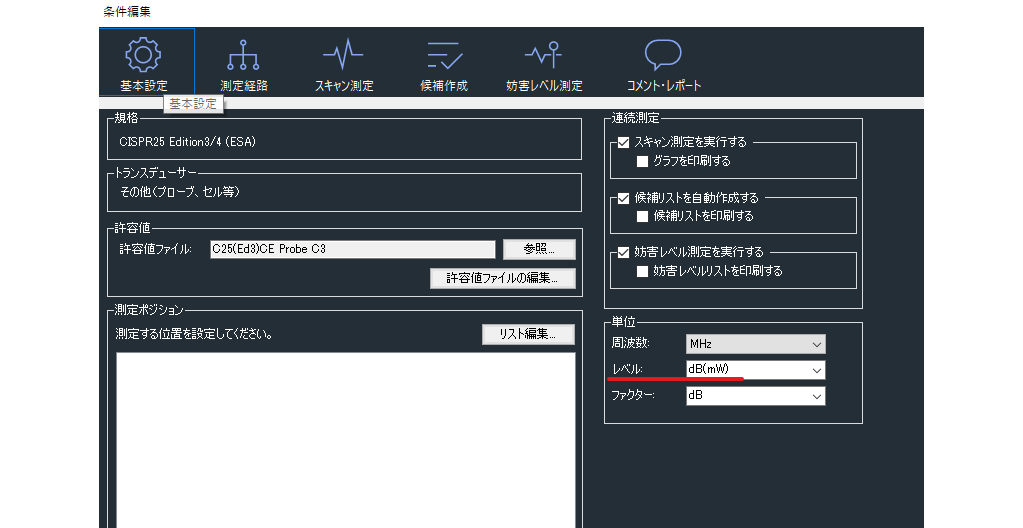

上部メニューの [条件]-[条件編集]を選択します。

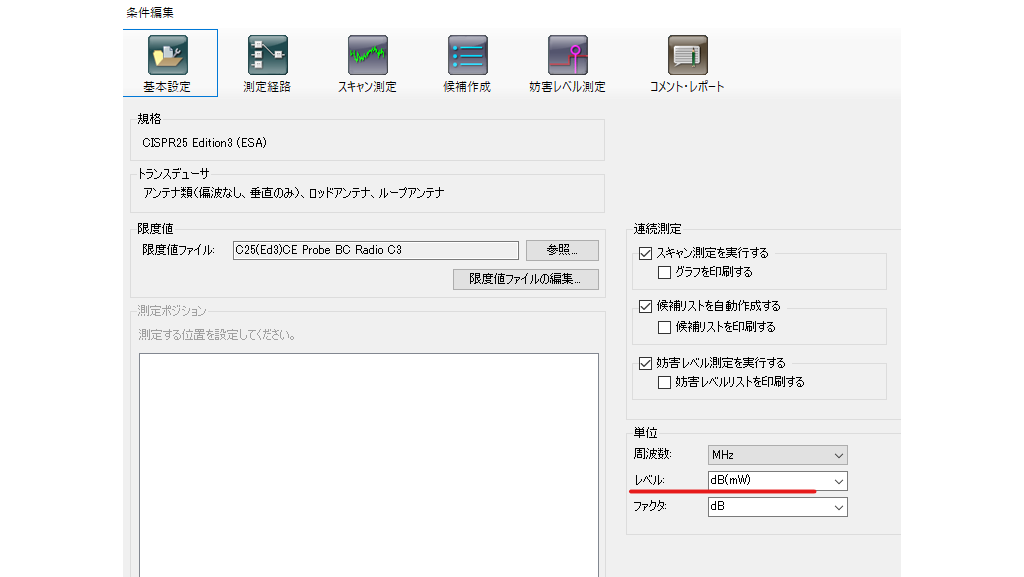

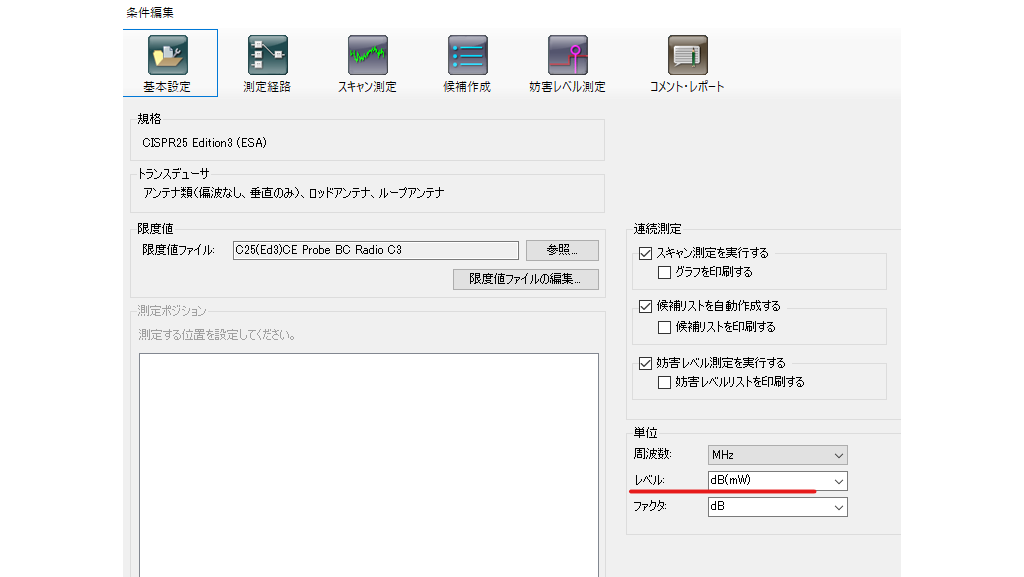

条件編集ウィンドウの[基本設定]の[単位]-[レベル]をdB(mW)へと変更します。

2. dB(uV)からdBmの単位換算用の補正ファクタファイルを作成

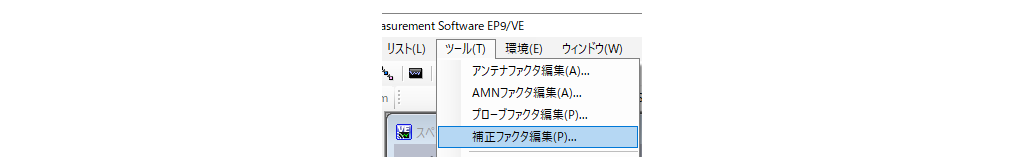

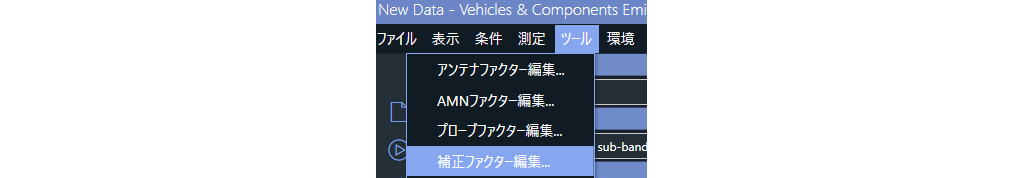

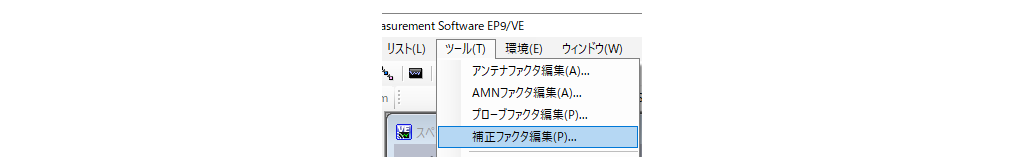

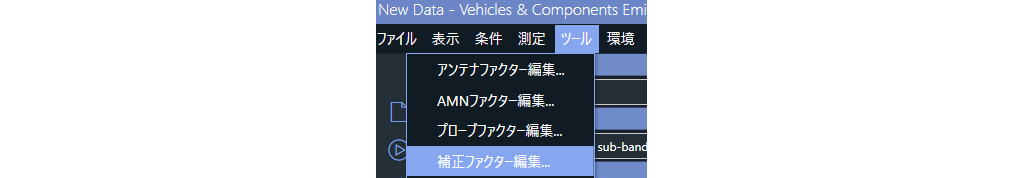

[ツール]-[補正ファクタ編集]を選択します。

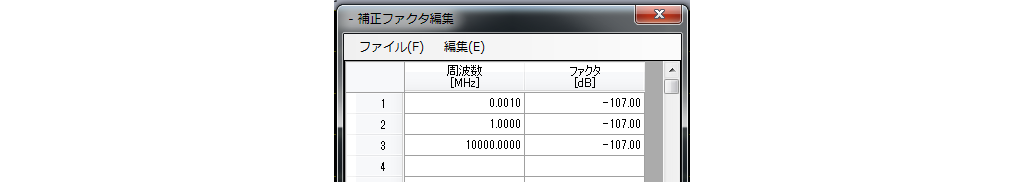

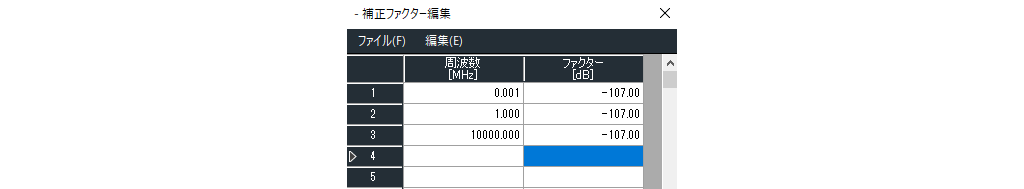

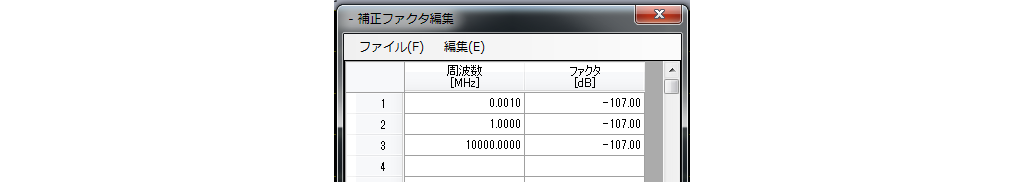

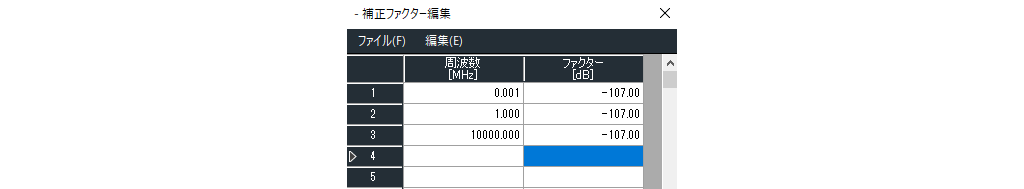

補正ファクタ編集ウィンドウにて-107dBの補正ファクタを作成します。

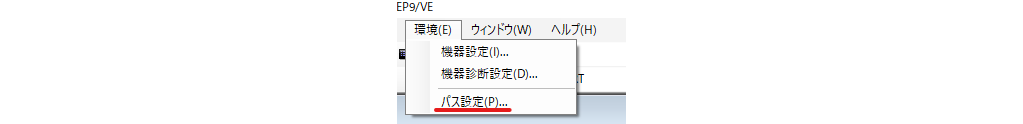

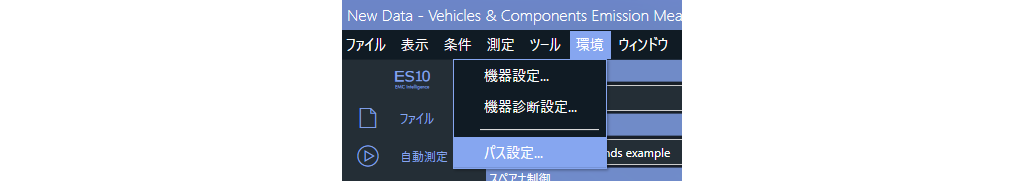

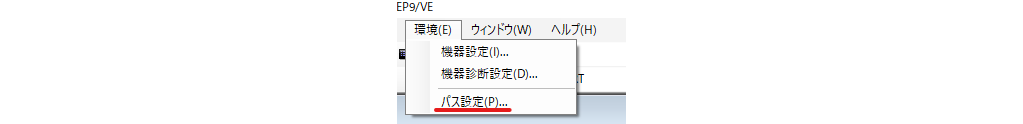

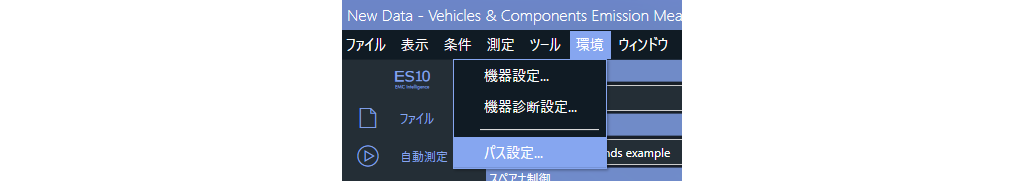

3. 作成したファクタファイルを、[環境]-[パス設定]で、使用するパスに追加

[環境]-[パス設定]を選択します。

使用するパスに作成した-107dBのファクタファイルを設定します。

既存のファクタファイルに、単位換算ファクタを追加するので、右上のファイル選択モードを[複数ファイル]を選択してください。

1. ソフトウェアの表示レベル単位をdBmへ変更

上部メニューの [条件]-[条件編集]を選択します。

条件編集ウィンドウの[基本設定]の[単位]-[レベル]をdB(mW)へと変更します。

2. dB(uV)からdBmの単位換算用の補正ファクタファイルを作成

[ツール]-[補正ファクタ編集]を選択します。

補正ファクタ編集ウィンドウにて-107dBの補正ファクタを作成します。

3. 作成したファクタファイルを、[環境]-[パス設定]で、使用するパスに追加

[環境]-[パス設定]を選択します。

使用するパスに作成した-107dBのファクタファイルを設定します。

既存のファクタファイルに、単位換算ファクタを追加するので、右上のファイル選択モードを[複数ファイル]を選択してください。 上記以外の方法をご検討される場合、東陽テクニカEMC自動測定システムお客様サポート( Emc-support@toyo.co.jp )までご連絡をお願いいたします。

上記以外の方法をご検討される場合、東陽テクニカEMC自動測定システムお客様サポート( Emc-support@toyo.co.jp )までご連絡をお願いいたします。

補正ファクタとして-107dBを設定する方法

1. ソフトウェアの表示レベル単位をdB(mW)へ変更します。

ソフトウェアの単位変更は、表示文字列を変更しているだけで、単位換算の計算等は行っていません。そのため、どのような文字列でも自由に入力が可能です。

2. dB(uV)からdBmの単位換算用の補正ファクタファイルを作成します。

ファクタファイルの周波数範囲が測定帯域をカバーするように設定してください。

3. 作成したファクタファイルを、使用するパスに追加します。

既存のファクタファイルに、単位換算ファクタを追加するので、右上のファイル選択モードを[複数ファイル]を選択してください。

ソフトウェア操作-EP9/VE

1. ソフトウェアの表示レベル単位をdBmへ変更

上部メニューの [条件]-[条件編集]を選択します。

条件編集ウィンドウの[基本設定]の[単位]-[レベル]をdB(mW)へと変更します。

2. dB(uV)からdBmの単位換算用の補正ファクタファイルを作成

[ツール]-[補正ファクタ編集]を選択します。

補正ファクタ編集ウィンドウにて-107dBの補正ファクタを作成します。

3. 作成したファクタファイルを、[環境]-[パス設定]で、使用するパスに追加

[環境]-[パス設定]を選択します。

使用するパスに作成した-107dBのファクタファイルを設定します。

既存のファクタファイルに、単位換算ファクタを追加するので、右上のファイル選択モードを[複数ファイル]を選択してください。

ソフトウェア操作 - ES10/VE、EPX/VE

1. ソフトウェアの表示レベル単位をdBmへ変更

上部メニューの [条件]-[条件編集]を選択します。

条件編集ウィンドウの[基本設定]の[単位]-[レベル]をdB(mW)へと変更します。

2. dB(uV)からdBmの単位換算用の補正ファクタファイルを作成

[ツール]-[補正ファクタ編集]を選択します。

補正ファクタ編集ウィンドウにて-107dBの補正ファクタを作成します。

3. 作成したファクタファイルを、[環境]-[パス設定]で、使用するパスに追加

[環境]-[パス設定]を選択します。

使用するパスに作成した-107dBのファクタファイルを設定します。

既存のファクタファイルに、単位換算ファクタを追加するので、右上のファイル選択モードを[複数ファイル]を選択してください。

上記以外の方法をご検討される場合、東陽テクニカEMC自動測定システムお客様サポート( Emc-support@toyo.co.jp )までご連絡をお願いいたします。

上記以外の方法をご検討される場合、東陽テクニカEMC自動測定システムお客様サポート( Emc-support@toyo.co.jp )までご連絡をお願いいたします。

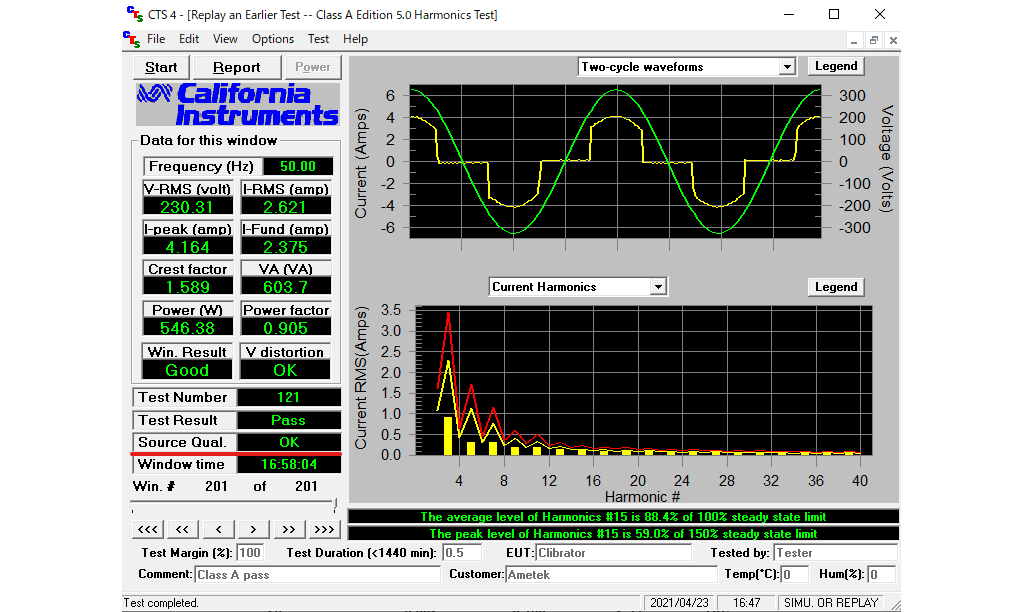

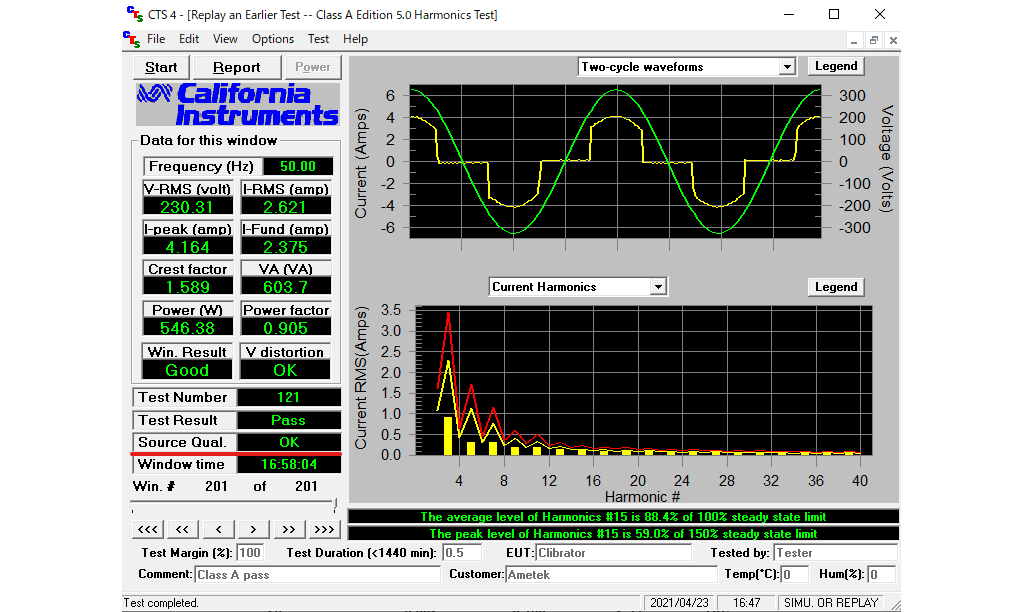

Q電源高調波試験規格で試験中の試験用電源の電圧変動を検証する要求があります。CTSソフトは対応していますか

A

IEC 61000-3-2 Ed.5.1 : 2020規格のA.2項 Supply sourceに、試験用電源の電圧や周波数、電圧高調波といった電源品位への要求が記載されており、測定中にこれを検証する必要があります。

CTSソフトウェアは電源品位を測定中に監視し、合格の場合はソフト上で[Source Qual. OK]と表示します。

判定の根拠となったデータは、結果レポートの最後に[Voltage Source Verification Data]として出力します。

CTSソフトウェアは電源品位を測定中に監視し、合格の場合はソフト上で[Source Qual. OK]と表示します。

判定の根拠となったデータは、結果レポートの最後に[Voltage Source Verification Data]として出力します。

Qフリッカー試験規格で試験用電源の電圧変動を検証する要求があります。CTSソフトは対応していますか

A

IEC 61000-3-3 Ed.3.0 : 2013規格の6.3項 Test supply voltageに、試験用電源の電圧変動によるPstが0.4を超えないことを検証する旨の記載があります。あいにく、CTSソフトウェアには、本記載に対応した専用の検証モードはありません。

以下の手順にて、規格に沿った検証が行えますのでご検討ください。

1. 試験用電源に無誘導抵抗などの電圧変動を生じない負荷を接続する

2. 通常のフリッカー測定を行う

3. Pstが0.4を超えないことを確認する

以下の手順にて、規格に沿った検証が行えますのでご検討ください。

1. 試験用電源に無誘導抵抗などの電圧変動を生じない負荷を接続する

2. 通常のフリッカー測定を行う

3. Pstが0.4を超えないことを確認する

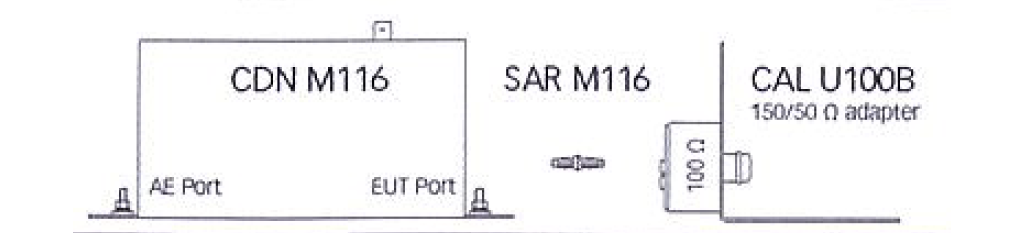

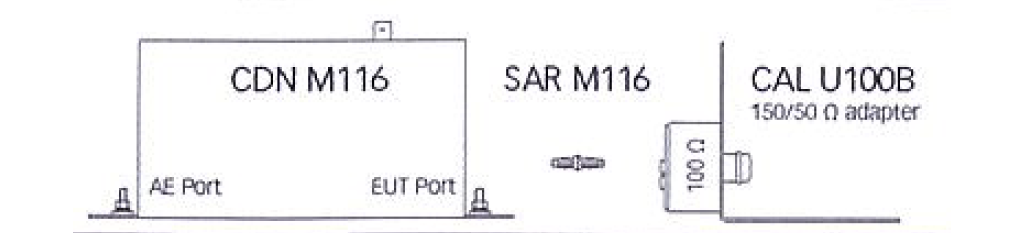

QCDN M116型CDNを使用して信号発生系の校正測定を行います。CAL U100B型 150/50Ω adapterが1台しか付属していませんが、AE側には何も接続しないのでしょうか

A

はい、ご推察のとおりです。

AMETEK社製CDN M116をはじめとする1 PE line用CDN M1シリーズは、PE線を対象としているCDNのため、EUTポートから入った線はデカップリング回路を通った後、内部でGNDに接続されています。このため、信号発生系の校正測定の際は、AE側にはCAL U100B型 150/50Ω adapterを接続せずに、EUT側のみにCAL U100B型 150/50Ω adapterを接続します。

なお、AMETEK社製CDN Sシリーズ(シールド線用CDN)についても、同様にEUT側のみにCAL U100B型 150/50Ω adapterを接続して信号発生系の校正測定を行います。

AMETEK社製CDN M116をはじめとする1 PE line用CDN M1シリーズは、PE線を対象としているCDNのため、EUTポートから入った線はデカップリング回路を通った後、内部でGNDに接続されています。このため、信号発生系の校正測定の際は、AE側にはCAL U100B型 150/50Ω adapterを接続せずに、EUT側のみにCAL U100B型 150/50Ω adapterを接続します。

なお、AMETEK社製CDN Sシリーズ(シールド線用CDN)についても、同様にEUT側のみにCAL U100B型 150/50Ω adapterを接続して信号発生系の校正測定を行います。

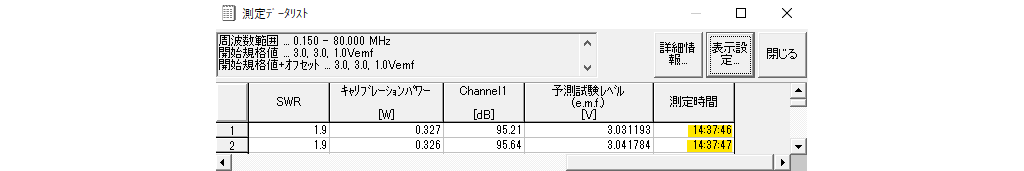

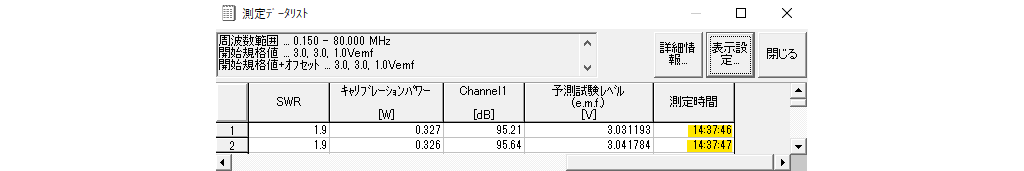

Q測定データに記録される[測定時間]は妨害の開始時刻でしょうか。それとも終了時刻でしょうか

A

イミュニティ測定データに記録される[測定時間]は印加開始時の時刻を記録しております。

QBS5000型バンドセレクタのInterlock端子を使用して安全機能を利用したいです。接続するスイッチへの要求仕様はありますか?

A

バンドセレクタの背面Interlock端子に接続されるスイッチが短絡状態になった場合にバンドセレクタが出力可能状態となり、スイッチが開放状態となった場合にバンドセレクタが出力不可状態となります。

バンドセレクタのInterlock端子からは+5VDCの信号を出力します。スイッチが短絡状態では約1.5mAの電流がスイッチに流れます。

このInterlock端子には機械スイッチを接続することを想定しております。スイッチまでにケーブルを引く場合でもなるべく小さい抵抗値とし、多くても総抵抗値が1kΩを超えないようにして下さい。

なお、製品製造時期や試験システム構成により上記仕様と異なる場合がありますのでご留意ください。ご使用の製品が上記仕様に該当するか不明な場合は、東陽テクニカEMC自動測定システムお客様サポート( Emc-support@toyo.co.jp )までご連絡をお願いいたします。

バンドセレクタのInterlock端子からは+5VDCの信号を出力します。スイッチが短絡状態では約1.5mAの電流がスイッチに流れます。

このInterlock端子には機械スイッチを接続することを想定しております。スイッチまでにケーブルを引く場合でもなるべく小さい抵抗値とし、多くても総抵抗値が1kΩを超えないようにして下さい。

なお、製品製造時期や試験システム構成により上記仕様と異なる場合がありますのでご留意ください。ご使用の製品が上記仕様に該当するか不明な場合は、東陽テクニカEMC自動測定システムお客様サポート( Emc-support@toyo.co.jp )までご連絡をお願いいたします。