南極の海に探る地球の未来

本記事の内容は、発行日現在の情報です。

製品名や組織名など最新情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

PDFダウンロード

PDFをダウンロードいただくには、会員登録が必要です

- 目次

はじめに

日本の南極地域観測事業は1956 年に出発した第1 次南極地域観測隊以来、何度かの中断を挟みながら現在も続けられています。2019年11月に派遣された第61次南極観測隊は、氷の融解が進み、地球規模の気候変動において重要視されているトッテン氷河沖の集中観測を世界で初めて実施し、目覚ましい成果を上げ2020年3月20日に帰国しました。砕氷艦「しらせ」に搭載されているマルチナロービームが2019年に復活したことを受けて、当社からも海洋調査機器のエンジニアである柴田成晴が観測隊員として参加しました。この機器は海底地形を3次元で計測することが可能で、第61次南極観測においても重要な役割を果たしました。

筆者の青木茂氏は、第39・43・56次観測隊に参加された経験を持つ南極研究の第一人者で、トッテン氷河沖海洋観測の研究代表者も務めていらっしゃいます。第61次南極観測隊では北海道大学からは初となる観測隊長として参加されました。地球規模での南極を取り巻く状況、南極研究の最前線の現在、そして未来について語っていただきました。

南極観測のいま

南極の話をすると、ロマンがありますね、とよく言われます。確かにロマンもあるのですが、南極観測にはロマン以上に重要な要素がたくさんあります。

南極大陸とそれを取り囲む海は、地球全体の気候が現在のように決まるうえで大切な働きをしています。南極氷床は地表面近くにある淡水の70%を貯蔵しています。また、南極海で沈み込む冷たい水は、世界の海の底に冷たさを運び、地球の冷源の役割を果たしています。

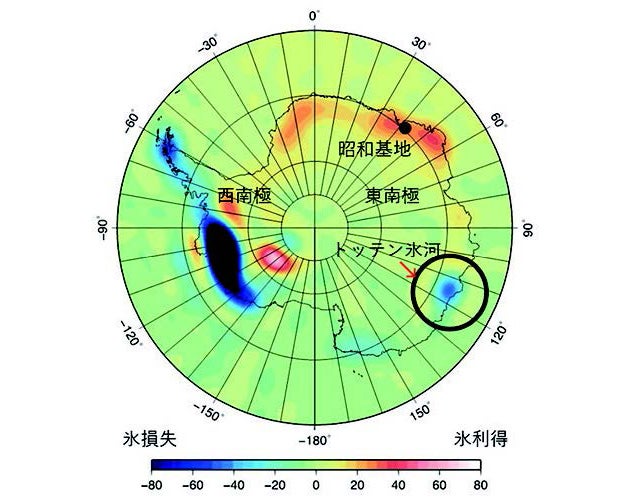

南極の環境は不変ではありません。南極大陸にある氷床の量が減れば、その分、地球の平均海面は上がり、海面上昇につながります。氷が融けて海の塩分が低くなれば、海の底へと沈んでいく海水の量が変わって深海での水の循環も変わるかもしれません。ここ20 年ほどの人工衛星観測から、南極の西経部分にあたる“ 西” 南極氷床が加速度的に流れ出し、その影響で海面が年間0.3ミリほど上がりつつある、と考えられるようになってきました(図1)。

ただし、人工衛星からは、氷床や海面の高度や、一帯に存在する氷の“ 質量”といった状態を捉えることはできますが、その観測からだけではなぜそのような変化が起きるのかは理解できません。そのメカニズムを理解するためには、実際にその場に行き、氷や海の表面の下に潜む構造そのものを知る必要があります。

広大でどの国からも隔絶された南極は、世界的な観測ネットワークによって分担して観測することが必要です。南極に越冬基地を構えている国は20カ国ほどです。日本が国家事業として実施する南極観測は、2019 年11月に出発した隊で61 回目を数えます。日本は、国際的な観測体制のもととなる南極条約の原署名国の一つです。日本の南極基地「昭和基地」があるのは東経39 度で、オーストラリアを経由して南極に向かう日本は、昭和基地のあたりからオーストラリアの南方にあたる場所(“ 東” 南極)を重点的に担当しています(図1)。その東南極に地球全体の海面上昇に関わる大きな課題がある、そうした状況が今回の第61 次南極地域観測隊の出発点となっています。

図1:南極大陸上の氷の量の変化傾向。2002-2015年に関するもの。値は水当量(mm/yr)。「衛星観測による南極氷床質量収支」福田 洋一(2018)をもとに加筆。

南極氷床と海 ―海が氷を融かす

人工衛星で氷床の量を見積もった研究によって、2000 年代に入ったあたりから南極氷床の減り方が顕著だと考えられるようになっています。氷が減っている場所は、主として西南極と呼ばれる場所です。このあたり一帯を含む南極大陸では気温は一年を通してほぼ摂氏0 度以下なので、氷の表面が気温の上昇のために融けて氷がなくなっているというわけではなさそうです。

この氷床の減少は現在世界中で盛んに研究がなされている問題なのですが、どうやら氷の下の基盤地形と海洋の暖かい水が深く関わっている、と考えられるようになってきました。

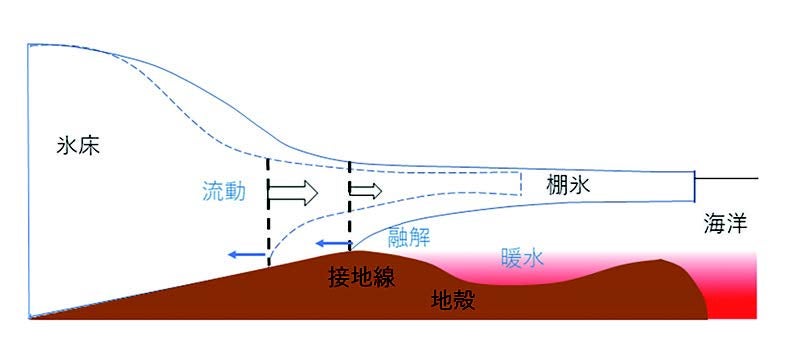

氷河の下の地形は氷河の流動を決めます。氷と海との境目(接地線)が山の氷床側にあれば、接地線は後退しやすいと考えられます。一方で、海洋の持っている熱が氷河末端部(棚氷)まで到達すると、底面を融かすことになります(図2)。この氷河底面の状況と海が氷を融かす強さによっては、氷河の流れ出すスピードが増し、氷の減少が一気に加速することがありうると考えられます。つまり、海底や氷床の地形、海の水温や流れを理解することが大切なのです。

海の水が暖かいほど氷河は融けます。海の中で暖かい水は低緯度側にありますから、低緯度側からどのくらいの暖かさの海水がどのくらいの勢いで流れ込んでくるのかを理解することが、氷の融解を考えるうえで大切になります。そして融けた水はどこからか流れ出して行くはずです。こうした様子を捉えることができれば、海が氷床を融かすプロセスの全貌が理解できるはずです。

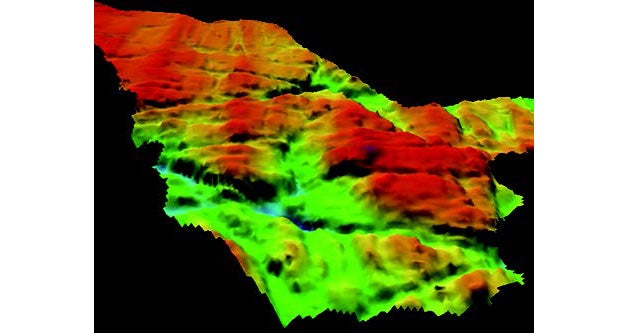

海の流れを知るうえで基礎になるのが海の地形です。海の底にある丘や谷が、水がどこをどう通ってどの程度流れ込めるのかを決めています。近年では、数値実験手法の発達や計算機資源の進歩により、水温や海流などといった海洋の構造は、適切な海底地形を与えればかなり詳細に再現できるようになってきています。海底の地形はその基盤として与えるべき部分であり、逆に言えばこれが間違っていると海洋の構造は全く再現できません。海の地形や氷河の下の基盤地形が、氷の振る舞いにも基本的かつ本質的な役割を果たしているのです。

ところが、日本の近海などではこうした海の地形はおおよそ測られていますが、南極の周りにはそもそも人類が到達したことがなく、そうした基本的な情報が取得できていないところがたくさんあります。人工衛星で測った重力などから海底地形を推定することもできるのですが、あくまで補助的な手法であり、実際には現場で測る必要があります。

トッテン氷河と海面上昇 ―いまなぜトッテン氷河なのか

近年になって、西南極だけでなく、東南極にも氷が減り始めている場所があることに国際的な注目が集まってきました。それがトッテン氷河の流域です(図1、3)。トッテン氷河流域の氷が全部流出すると、地球の海面は約4メートルも上昇するといわれています。これは西南極の氷の量に匹敵します。

しかしながら、これまでにこの海域で実際に本格的な調査を行ったのは、2010 年代も半ばを過ぎてから、アメリカとオーストラリアのグループだけでした。しかも、厚い海氷に阻まれたため、彼らが到達できた場所はとても限られていました。そのため、この帯域一帯の海底地形や海の水温や流れの実態はどうなっているのか、重要な要素はまだまだ分かっていないことだらけです。「しらせ」という力強い砕氷船を持つわれわれ日本の南極観測隊の前には、幸か不幸か広大なフロンティアが残されていました。

図2:地形的に不安定な氷床と海洋の関係の模式図膝

図3:トッテン氷河

第61次南極地域観測隊のミッション ―トッテン氷河への挑戦から分かってきたこと

今回のトッテン観測には、海の水温や流れなどを測る海洋物理チーム、海底堆積物から過去の水温変遷の復元をめざす古海洋研究チーム、海と海底での生態系を調べる生物チーム、そして海底地形を明らかにする地形チームと、今までの南極観測の歴史にはない多分野連合が参加しました(図4)。サブリナ海岸と呼ばれる大陸沿岸一帯が今回のターゲットですが、調査の本丸はこの海域の西の奥に位置するトッテン氷河の前面です。第61次南極地域観測隊では、昭和基地へ向かう往路と復路にこの海域に立ち寄り、観測を行うことを計画しました。こうした海を中心にした観測は、日本の観測隊の歴史の中にもほとんど例がありません。

到着した夏12月の天気は穏やかで、例年のように大陸の近くに出現した水路を利用して「しらせ」はトッテン氷河に向かって西に進みました。西への道すがら、ヘリコプターを縦横無尽に展開して海洋観測プローブを落とすことで、船が行かない場所でも海洋調査を行うとともに、未知であった水深の情報を得ることができました。もちろん、「しらせ」を使った海洋観測も順調に進みました。海の水温や流れの時系列観測もスタートしました。とりわけ、毎日のように海底堆積物が順調に取得でき、この海域では初めての貴重な試料を蓄積できました。しかし、前半戦の最後になっても肝心のトッテン氷河の前面はまだ厚い定着氷で覆われており、ここでの観測は復路に行うことにして、いったん海域を離れました。

図4:マルチナロービームの測定結果を見つつ観測計画を検討する様子(海底地形の深度補正のために海洋観測を行う)

昭和基地からの復路にあたる2月後半は、秋に向かって天気が悪くなってくる季節で、雲が多く風も強まります。また我々がこの海域を離れていた1月の間に、南に張り付いていた厚い定着氷が運悪くはがれて流れ出し、大陸縁の海には厚い氷盤が密集し、夏には空いていた水路もほとんど閉じてしまいました。

2月18日頃にトッテン氷河沖に到着し、夏のように大陸縁からアプローチを開始するも、今度はほとんど進めないどころか、進路を変えるだけでも半日かかるような氷況でした。他の観測ラインでもやはり思うように氷河の方へは進めません。時には強風が吹いて、海氷のなかで停滞せざるを得ませんでした。私たちは、毎日天気とにらめっこをしながらこの海域を走り回り、できる限りの観測を進めつつ、好機が到来するのを待ちました。

すると、2月29日頃から大陸から強い風が吹きおろし始め、急に氷河前面から氷が流れ出し始めました。私たちもその強烈な冷たい風でかなり北に流されましたが、風が一段落してみると望んでいた観測地点にあった氷もきれいさっぱりなくなっていました。おかげで、寒さに凍えながらも、ようやく待ち望んでいた場所での観測をすることができました。

今回の観測の功労者の筆頭はマルチナロービームです。船が進む場所場所で新たな情報が得られ、船で走ることが成果に直結しました。大陸に近い場所では氷河に削られたような地形があらわになる一方、その沖側には深いお盆のような地形が広がっていました(図5)。大陸棚の縁のところの様子もかなり分かりました。こうした情報はそれだけで価値があるだけでなく、観測地点を決めるうえでも大きな役割を果たしました。

図5:マルチナロービームで捉えた海底地形の例

海洋観測からも、暖かい水が至るところに存在していることが明らかになりました。同時に、海の底には現在も豊かな生物相が広がっていることも明らかになりました。氷河の上にも観測機材を設置することに成功しました。観測結果の詳細な検討はまだまだこれからですが、私たちの今回の仕事の成果は、これからしばらくの間は塗り替えられることはないと思います。そしてそれは「しらせ」乗組員の皆さんの高い能力があって初めて可能になった観測であることには、いくら感謝してもしきれない思いがしています。

今後の展望

トッテン氷河の近傍には海面上昇へとつながる要素があることが明らかになってきました。南極の中でこのように地球規模に影響を及ぼす場所の実態を明らかにしその状態を監視すること、それによって将来の地球環境の変化を予測すること、そうした点に南極観測の今日的な意義があると考えています。昭和基地で続けている越冬観測も、地球環境の監視という面で欠かせない役割を担っています。

南極はまだまだ多くの謎と可能性を秘めた場所です。調べるべきことはたくさんあります。近年の通信・機器制御技術の発達により、無人ながらも広域で活動できるプラットフォームも増えてきました。これからの南極調査のアプローチも、遠隔地から現地へ無人で探査機を派遣するような手段、無人でデータを送ってきてくれるような手段が有益になると思います。南極は技術のフロンティアでもあり続けているのです。

コラム:東陽テクニカエンジニアによる南極出張報告

「南極は私の夢の場所でした」20 年ほど前に放送されたNHKのドキュメンタリー番組「プロジェクトX」にて、初代南極観測隊長の永田武氏が越冬を決断した際に、初代越冬隊長の西堀栄三郎氏に言った言葉です。当時の私は船乗りを目指す学生で、乗船実習中に仲間とともに酒を飲み、涙を流しながら何度もこのビデオを見たことを今でもよく思い出します。以来南極は、私にとっても夢の場所となりました。それは測量会社に就職し、さらに東陽テクニカに転職し海洋調査機器のエンジニアとして業務に従事するようになっても変わることはありませんでした。

そんな私に転機が訪れたのは2006 年のことです。当時建造中であった次代の南極観測船に東陽テクニカが販売するマルチビーム測深器が搭載されることが決定したのです。私はこの機器の艤装担当となり、2代目「しらせ」を建造中のユニバーサル造船舞鶴事業所(当時)に何ヵ月も通い詰めました。ようやく船が完成し、マルチビームも無事に動作させることができました。私にとって南極がぐっと近づいた瞬間でした。

ですが、定員が少ない南極観測隊に簡単に参加することはできません。それでも毎年機器の点検で「しらせ」を訪問し乗員の方から南極の話を伺うたびに思いを募らせ、日々が過ぎていきました。

そんななか2019 年、故障していたマルチビーム測深器の大改造が行われ、久々に南極地域での測深調査を行うことが決定しました。安心して調査を行うために観測隊に参加してほしいという要望をいただき、晴れて私は第61次南極観測隊員として南極地域に派遣されることとなったのです。

61次隊は海洋観測に重点を置いた編成でさまざまな海洋関係の研究者が参加していました。海の水の流れや海氷に始まり、海底の生物や堆積物、水中のプランクトンなど専門の分野は多種多様です。非常に多様なバックボーンを持つ人々が、伝導度・水温・水深(CTD)の観測や採水、採泥、観測ブイの設置や海氷の採取などの作業を、自分の専門外であってもお互い協力し合いながら行います。

私の仕事は、これらの専門的な調査にとって重要な基礎情報となる海底地形データを、「しらせ」に搭載されているソーナーを駆使して正確かつ迅速に提供することです。採泥や底へのブイ設置など地形への要求が厳しい観測では、正確かつ精密な地形情報が不可欠です。しかしながら今回調査を行った海域のほとんどは過去に水深が精密に調査されていないため、取得したデータをすぐに活用し調査地点を決定していきました。

「しらせ」が昭和基地に接岸している間は、ヘリコプターで昭和基地周辺の各種調査に参加させていただきました。一面真っ白な氷床上でブリザードに遭い、雪上車の中で一日中過ごしたり、白瀬氷河を眼下に見ながら氷床に沈む夕日に心を奪われたりと大変貴重な体験をさせていただきました。

二度と見られないかもしれない光景を心に焼き付け、2019年11月終わりから3ヵ月半もの長い旅路を終え2020年3月20日に帰国しました。帰国後も変わらず点検のため「しらせ」を訪れています。私と「しらせ」との関わりは、「しらせ」が無事に役目を終え、それが次の南極観測船に引き継がれるまで、まだまだ続きます。

念願の南極大陸に上陸

東陽テクニカ EMC特機技術部

柴田 成晴