誰もが安心して使える

EV充電社会を目指して

―CHAdeMOの挑戦と展望

本記事の内容は、発行日現在の情報です。

製品名や組織名など最新情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

PDFダウンロード

PDFをダウンロードいただくには、会員登録が必要です

- 目次

日本発のEV急速充電規格「CHAdeMO(チャデモ)」は国内の多くのEVが対応しており、「急速充電と言えばCHAdeMO」と認識されるほど広く普及しています。しかし、世界では異なる急速充電規格が乱立し、CHAdeMO規格の位置づけや今後の展望が注目されています。

一般社団法人CHAdeMO協議会では、この規格の策定・普及活動を推進しており、2024年には車両と充電器間の互換性を試験するためのテストセンターを開設しました。今回は、CHAdeMO協議会 事務局長 荒井 一真氏に、あらためてCHAdeMO規格の意義、CHAdeMOテストセンターの役割、そして今後の展望について伺いました。

EVの急速充電規格を整備し、

誰もがいつでも利用できる環境を提供する

CHAdeMO協議会について教えてください

CHAdeMO協議会は、EVの急速充電規格CHAdeMOの技術開発と、充電インフラの普及活動を行っている団体です。EVのさらなる普及に向けて、誰もがいつでも簡単に充電できる環境を提供するために充電規格を作ることが使命だと考えています。

我々の役割は、規格を制定するだけでなく、充電器とEVの相互接続を確保するためのプロトコル認証やテストを行い、充電インフラの安全性と信頼性を担保することです。多種多様な充電器とEVの互換性や、急速充電プロトコルシステムのバージョン間の互換性、EV側で充電が適切に行われるかなどの認証を行っています。

認証試験はどのように行うのですか

CHAdeMO協議会は充電プロトコルのチェックシートを作成し、認証試験は世界で10の第三者機関に委託しています。国内では、テュフ ラインランド ジャパン株式会社(第三者検査機関)や、株式会社UL Japanなどが認証試験を行っています。CHAdeMOの認証試験に合格したもののみCHAdeMOの充電器と名乗れるようになっています。

CHAdeMO協議会には世界50ヵ国以上から500社以上の企業や団体が参画していますが、近年はどういった傾向がありますか

EV充電器の数が増えてきているので、そこにビジネスチャンスを見出す企業の参入が拡大しています。国内では例えばCPO(EVステーションの管理、充電器設置、運用などを行う企業)や部品メーカーの参加が増加しています。また、中国の充電器メーカーの参加も増えています。欧米は、数は多くありませんが、日本に自社の充電器を導入したいと考えて新規加入される企業もあります。

CHAdeMOテストセンター開設がもたらすメリット

CHAdeMO協議会は2024年にCHAdeMOテストセンターの運用を開始しました。開設の背景を教えてください

海外の自動車メーカーや充電器メーカーの日本市場への参入が多くなるにつれて、互換性の試験が十分に行われていないために充電エラーを起こす、という問題が起こるようになりました。

海外の自動車メーカーがCHAdeMO規格に対応した新型のEVを日本で販売する前に、日本の各充電器メーカーに車を持ち込んでそれぞれ充電の試験を行うのは難しいことです。海外の充電器メーカーも同じで、日本の各自動車メーカーに充電器を持ち込んで試験をするのは簡単ではありません。

そこで、EV充電シミュレーターを使ったEVおよび充電器のプロトコル試験や、国内で稼働している各急速充電器とEVとのマッチング試験ができる場所として、特に海外の自動車メーカーからの要望があり、テストセンターを開設しました。

テストセンターではどのような試験を行うのでしょうか

CHAdeMOテストセンターは国内2ヵ所で運用しており、それぞれでプロトコル試験とマッチング試験を行うことが可能です。

プロトコル試験は、東陽テクニカ R&Dセンターの「EV充電テストラボ」で実施できます。定められたプロトコルどおりに充電が行われるか、シミュレーターを使用してEVおよびEV充電器を評価する試験を行います。

東陽テクニカ R&Dセンター内の「EV充電テストラボ」

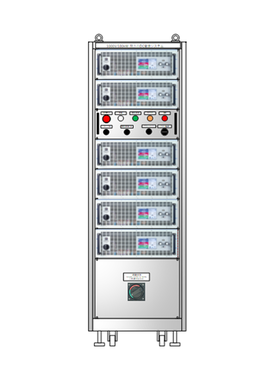

CHAdeMOのプロトコル試験などに活用されているcomemso社製のEV充電アナライザー/シミュレーター1)、EA - Elektro Automatik社製の双方向直流電源システム2)を常備し、精度の高いテストが可能。室内で試験が実施できるため、開発製品の評価をセキュリティ確保した状態で行うことができる。

1) EVもしくはEV充電器を模擬し、充電のための通信状況や電流・電圧値をモニターする装置

2) EV充電を模擬するときは電力供給、EVを模擬するときは負荷の役割を担う装置

マッチング試験は、UL Japanの「EV-急速充電器 マッチングテストセンター」で、センター内に設置されている充電器と、持ち込んだ車両を組み合わせて実機による試験を実施できます。急速充電器を数多く揃えているので、各種EVとCHAdeMOの各バージョンの充電器との互換性をテストし、きちんと充電ができるか、シーケンスが正しく動いているか、試験できるようになっています。国内9割以上のシェアを持つ株式会社e-Mobility Powerの急速充電器の約7割をカバーしていますので、ここでの試験をクリアすれば、国内にあるほとんどの急速充電器で、正しく充電を行うことが可能と言えるわけです。マッチング試験は、今後テュフ ラインランド ジャパンでも運用を開始する予定です。

UL Japan「EV-急速充電器 マッチングテストセンター」 (CHAdeMO協議会 提供)

テストセンターの今後の発展について教えてください

元々は、国内外の乗用車の利用を想定していたのですが、意外に多いのがバスのテストです。また、建機メーカーからの要望もあります。バスの場合、車両を直接各充電器メーカーに持ち込んでテストするのは、場所によってはスペースの制限があって大変ということもあり、テストセンター利用が増えています。また、同様の理由で、これからはトラックなどのテストも増えていくのではないかと考えています。

また、今後の課題の一つとして、テストセンターの高電圧充電対応があります。日本でも高級車を中心にEVの高電圧化が進んでいくのは間違いないでしょう。高電圧化が進めば充電時間が短縮できてEVの利便性は確実に向上します。なるべく多くの高電圧充電に対応するテスト環境を、CHAdeMOも構築していきたいと考えています。

EV市場の課題とCHAdeMOが注力するV2H/V2G

EV市場の現在の課題についてどのようにお考えでしょうか

カーボンニュートラルを目指すという点では、EVは必要になります。ハイブリッド車(HV、PHV)は化石燃料を使い、FCV(燃料電池車)の水素製造には電気が使われます。CO2ゼロを前提にすると、ハイブリッド車の増加は一時的なもので、EVに移行していくのではと考えています。

EVが増えたことで、さまざまな問題や課題も出てきています。その一つが、世界で充電規格が統一されていないことです。日本ではCHAdeMOが主流ですが、中国はGB/T、欧州はCCS2(Combined Charging System 2)、北米はCCS1にテスラのNACS(North American Charging Standard)が加わりました。

CHAdeMOも現状にとどまることはありません。以前は、CHAdeMOの最大出力は50kWでしたが、現在は電流値が400A(500V)までに増え、最大出力180kWまで可能です。

さらに2024年10月に「電気設備の技術基準の解釈」が一部改正され、日本でも1,500V(CHAdeMOの場合は1,000Vまで対応)の高電圧充電システムが利用できるようになり、さらなる大出力への道が開けました。CHAdeMOも欧州と同等の400kWまで可能となり、日本の充電器メーカーも高電圧対応の開発を進めています。

また、中国と共にChaoJi(チャオジ)という日中統一の次世代高出力充電器の規格作りに取り組んでおります。中国では2023年に国家標準として発行され、日本でもCHAdeMO3.0として規格発行済みです。中国、日本双方でChaoJi充電器の実証実験が進んでいます。

将来的にはいずれかの規格に収束していくことが必要になるでしょう。EVの充電規格を整理し、開発側の効率を上げて品質を向上させること、利用者の利便性を高めていくことが、EVの普及のために必要です。

充電器の高電圧化や規格の整理、さまざまな課題がありますが、CHAdeMO協議会は今どのような活動に重点を置いているのでしょうか

引き続き認証を強化していきます。現在、CHAdeMOは、街中の充電スタンドで充電するときの成功率が99%以上(e-Mobility Power社調べ)というデータがあり、欧米の充電規格と比べてもかなり高い数字と言えます。今後これを100%に近づけるために認証の質を高めていきます。

また、EVの大容量バッテリーを自宅の蓄電池代わりとして使用するV2H3)に関しても今後認証の強化をしていく方針です。

3) Vehicle-to-Home:EVを家庭の屋外配線に接続し、家庭の電源として活用するシステム

CHAdeMOではV2H規格を発行しているというのも大きな特徴です。EVと家をつなぐ双方向充電機能はCHAdeMOだけが実用化を達成しており、恐らく他の規格はしばらくV2Hへの対応は難しいと思いますので、引き続き力を入れていきます。

さらには、V2G4)の普及にも力を入れていきます。国内だけでなくアジアを中心にCHAdeMOのV2Gを広めていければと考えています。

4) Vehicle-to-Grid: EVのバッテリーを蓄電池として利用し、電力会社の電力網に接続、社会インフラとして相互に電気を利用する技術

V2Gのイメージ(CHAdeMO協議会 提供)

国内では、スクールバスを活用したV2Gの実証実験が行われています。スクールバスは朝や夕方しか稼働していませんので、空いている時間に充電を行い、スマートグリッドに接続してV2Gに使うという考え方です。そういったプロジェクトにも積極的に協力していくことを検討しております。

使用する通信プロトコルの国際的な規格化や、サイバーセキュリティの問題などまだまだ課題は多いですが、いずれ日本国内でもV2Gが利用できるようになるでしょう。V2Gが実現すればEV利用者にもメリットが生まれ、EVの普及が進むことにもつながります。V2Gの規格や普及にも重点を置いていきたいです。

急速充電の未来を築くCHAdeMO。国内インフラ拡充と信頼性向上への今後の取り組み

CHAdeMOの今後の展望を教えてください。

今、CHAdeMOの急速充電器は国内に約1万口あります。それを今後3万口に増やす計画を進めています。現在の国内のEV数からすれば、1万口で不自由なく充電されているケースがほとんどで、急速充電器の数が、EV普及の壁になっているとは考えてはいません。普及が進まないのは、EVの車両価格が高く、まだまだ航続距離が短いということが主な理由でしょう。しかし、いずれガソリン車が利用できなくなれば、必然的にEVに移行していくことになりますので、利用者の方が充電で不便を感じないよう、CHAdeMO協議会としても普及活動を拡大していかなくてはならいと考えます。

計測機器やシステムに何か期待することはありますか

今後CHAdeMOでは高電圧化を強く進めていくので、計測機器やテスト環境の高電圧化や高電流化の対応を期待したいですね。

また、CHAdeMOに準拠したプラグアンドチャージ5)の開発も行われていますが、CHAdeMOとしても、新たに規格としてプラグアンドチャージを進めるには、今までと違う試験が必要になります。試験環境を構築するうえで、東陽テクニカさんの技術や協力が必要になってくるはずです。

5) EVに充電プラグを差し込むだけで充電と決済ができるというもの。

最後にCHAdeMO協議会として伝えたいことはありますか

CHAdeMOの急速充電の良さは、他の規格よりも信頼性が高いということです。基本的に充電エラーを起こす可能性がとても低く、安心して急速充電ができます。その高い信頼性をさらに追及し、品質も高めていきたいと考えています。CHAdeMO協議会では、日本の急速充電インフラを、より使いやすく便利なものにしていくための活動を続けてまいりますので今後ともよろしくお願いいたします。