- ・8600型VSMを用いた微小モーメント測定

- ・クライオスタットと冷凍機のテクニカルガイド(入門編)

- ・8600型VSMを用いた温度可変微小モーメント測定

- ・温度可変・4探針シート抵抗測定

- ・電気計測-今さら聞けない5つの落とし穴-

- ・太陽電池、光検出デバイスの外部量子効率特性の高感度・高速測定

- ・FIR vs. IIR ロックイン測定高速化のためのフィルタリング

- ・ナノ構造材料の微小信号測定の信頼性を上げる新たなアプローチ

- ・コモンモードノイズ干渉の影響を最小限に抑えるための実用的なガイド

- ・ナノ材料における量子ホール効果測定-M81型 ロックインアンプ搭載ソースメジャーユニットの使用

- ・M81型機能紹介⑤ ダイナミックレンジの大きなロックイン測定

- ・M81型機能紹介④ 1台でDC+ACロックイン測定

- ・M81型機能紹介③ オートレンジでのロックイン測定 その2

- ・M81型機能紹介② オートレンジでのロックイン測定 その1

- ・M81型機能紹介① ロックインアンプとは

- ・極低温プローブステーションにおける微小電流測定で考慮すべき点

- ・フレキシブル(CVT)プローブの効果

- ・VSM/AGMの原理・特長と磁性材料の評価

- ・ACホール測定の原理

- ・半導体の性能を測定する・新開発ホール測定システムレジテスト8400について

- ・磁石の高性能化に貢献 モーターの省電力化から、コンピュータの大容量化まで、幅広い産業分野の発展に

- ・高効率太陽電池をになう~キャリア濃度と移動度の測定~

技術資料

磁石の高性能化に貢献 モーターの省電力化から、コンピュータの大容量化まで、幅広い産業分野の発展に

本記事の内容は、発行日現在の情報です。

製品名や組織名など最新情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

1. 磁石の歴史

磁石はN極とS極が引き合い、N極同士とS極同士は互いに反発しあうという性質を持っています。小学生の時に磁石を水に浮かべて方位を調べるという実験がありました。これは地球全体が巨大な磁石となっているため、水に浮かべた磁石のN極が北磁極と呼ばれる地球のS極と引き合うことで起こる現象です。また、鉄、ニッケル、コバルトなどの一部の物質は、磁石に近づけるとそれ自体が磁石になるという性質を持っています。これらの性質を利用して、磁石は非常に多くの分野で応用されています。

磁石は古代ギリシヤの頃から、鉄を引き寄せる石として知られていました。15世紀になると地磁気が発見されました。それを基に磁石の実験が行われ、電気磁気学の基礎を作り上げられました。20世紀になると、より強い永久磁石が必要とされ、1917年に日本にて世界ではじめて人工的な合金で作った永久磁石が発明されました。それはKS鋼と呼ばれ、それまでの強力磁石の3倍もの磁力を持っていて、当時の世界最強の永久磁石鋼でした。また約30年前に、ネオジム磁石と呼ばれる最も強力な永久磁石が、これも日本にて発明されました。

2. 磁石は先端分野にも応用されています

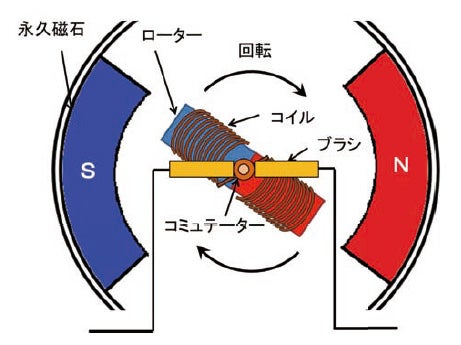

磁石の応用例の一つがモーターです。モーターは周りの永久磁石と反発するように中心のコイルに電流を流すことで回転を生み出しています。モーターを用いることで電力を動力に変換することができるのです。このモーターの小型化・高性能化には、小さくても強い磁力を持った永久磁石の開発が欠かせません。

モーターの模式図

昨今のエアコンが省エネルギー化してきた理由の一つは、モーターに使用される磁石が進化してきたためです。

磁石はモーターのような動力源だけでなく、磁気テープなどを用いたデータの保存にも使われてきました。磁気テープは1930年頃から開発が行われています。音楽や映像データの保存に広く用いられましたが、 CDやDVDなどの普及に伴って目にする機会も少なくなりました。現在、磁石を用いたデータ保存の主流は、パソコンのデータ保存などに使われるハードディスクです。ハードディスクには、ナノスケールの非常に小さな磁石が使われていて、その磁石1つ1つのN極とS極がデジタルデータの0と1に対応します。磁石をより小さくすれば単位面積あたりの記録容量は増えますが、小さくする程、磁石の極性を保つのが難しくなる為、より強い磁石の研究開発が盛んに行われています。

3. 磁石の種類

一般的に磁石とは、外部磁場が無くても自発的に磁石になろうとする強磁性体という物質からなります。また強磁性体の中でも、軟磁性体(もしくは軟質磁性体)と、硬磁性体(もしくは硬質磁性体)と呼ばれる2種類があり、用途によって使い分けられています。軟磁性体は、外部磁場により磁石となりますが、その磁石となった向きと反対向きに外部磁場を印加すると、容易に反転します。そのような磁性体は、変圧器やモーターの磁心材料となります。磁心材料はコイルに流れる電流により発生した磁力線を集めるように働きます。そのような磁心材料には、交流の磁界が印加されることが多くあり、効率的に磁力線を集めるためには、その材料自身が外部の磁場に対して追従する必要があります。そのため、磁石の向きが容易に反転する材料が使用されています。

硬磁性体は、簡単には磁極が消えたり反転したりしない材料を指します。外部から十分な磁界をかけて磁石化すると、外部磁界をゼロにしても磁力を持ち続けるため、永久磁石と呼ばれています。この硬磁性体はモーターや磁気記録用として使用されており、小さくても強い磁力を持った永久磁石の開発が盛んに行われています。本稿では、この永久磁石の開発について、解説いたします。

4. まだまだ進化が必要なモーター

モーターは先述のエアコン以外にも、自動車、エレベータ、冷蔵庫など、ありとあらゆるところに使われています。日本の総電力の実に6割近くがモーターによって消費されていると言われています。昨今のエネルギー問題を解決するためにはモーターの効率を上げて消費電力を下げることが急務となっています。

高効率かつ高出力なモーターを作るためには、強い磁石が必要となります。例えば、 20年前のエアコンと比較して現在のエアコンの消費電力は、半分近くまで省エネ化されています。その技術の一つに、圧縮機に使用するモーターの改善がありました。ハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池車など、自動車の駆動用モーターはその効率が燃費に直結するため、小型かつ高効率なモーター、つまり、より強力な磁石の必要性が高まってきています。

現在、世界で最も強力な永久磁石は先述のネオジム磁石です。原料にレアアースと言われる非常に産出量が少ない希土類元素(ジスプロシウム)が含まれています。このレアアースは中国などの特定の国で産出され、その国の政治的な要因で供給がストップすることもあるため、安定的な入手が困難となっています。高性能なモーターを安定的に生産するには、レアアースを含まない強い磁石を作る必要があります。

5. 磁石によるデータの記録

パソコンに使用されるハードディスクは1980年頃から使用されてきました。当初のデータ記録容量は数十MB程度であり、現在から考えれば非常に少ないデータしか保存できませんでした。しかし現在市販されているハードディスクの記録容量はその一万倍以上の数百GBにもなっています。ハードディスクの中には、磁石を塗布した円盤があります。その円盤上の磁石の極性(N極とS極)を変化させることでデータを保存します。現在のハードディスクは、1平方センチメートル当たりにおよそ100Gb (ギガビット)というデータを保存することができます。すなわち、1平方センチメートル当たりに1000億個の磁石があるということです。そのため、小さくてもデータを十分に記録することができる強い磁石の開発が必要となっています。

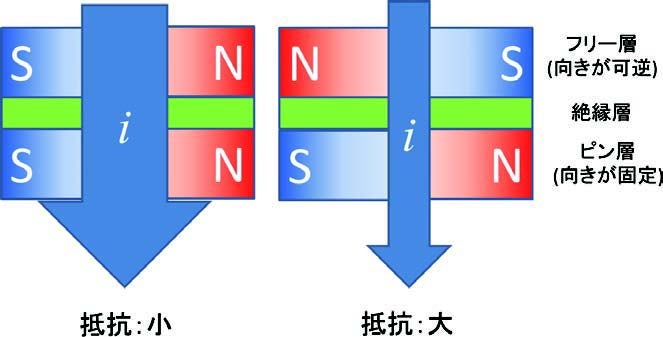

近年では、スピントロニクスの分野に代 表されるMRAM(磁気抵抗メモリ: Magnetoresistive Random Access Memory)と呼ばれる新しいデータの記録方法が開発されています。MRAMの構造は、磁石を下記のように層状に重ねて、一方の磁石を固定、他方の磁石をデータによって書き換えます。

MRAMの模式図

それぞれの磁石の極性が同じ向きの場合は抵抗が低くなり、反対の場合は抵抗が高くなるという性質があります(磁気抵抗効果)。そのような性質を利用して、データの0と1を記録します。

磁石なので、データを書き込んでしまえば電源を落としてもそのデータは消えることはありません(不揮発性メモリ)。そのため、従来のハードディスクと比べて待機電力が不要となり省エネルギー化できると期待されています。また、磁石の極性の反転に必要な電流は小さく、数十nsという短い時間で無限に行うことが可能です。以上のような特長から、次世代メモリとして研究が進められています。

6. 測定

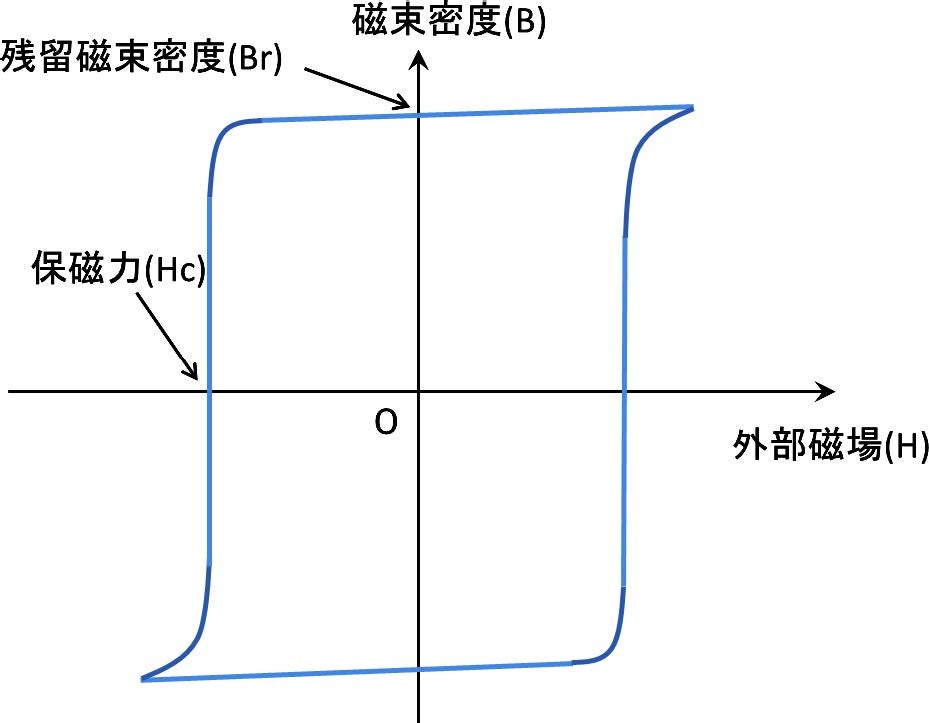

磁石の性質の指標は大きく分けて2つあります。1つは残留磁束密度(Br)と呼ばれる、外部磁場(H)がゼロの状態で、その磁石が外部にどれくらい強い磁場を作っているかという指標です。この値が大きければ大きいほど、強い磁石となります。もう一つは、保磁力(Hc)と呼ばれる、外部からの磁場に対して、その磁石がどれくらいで磁石としての機能を失うかという指標です。モーターや磁気記録に使用される磁石は、小さい体積で強い磁場を作れることが求められており、残留磁束密度が大きく、かつ保磁力が大きいものが良いとされています。また、それらの指標は温度によって変化します。例えば、ハイブリッドカーや電気自動車のモーターで使用されるネオジム磁石の場合、100℃~150℃で磁石の力が失われてしまいます。そのため、小さい体積で強い磁力を持っていて、なおかつ温度が上昇しても磁力を失わない磁石が求められています。

下記の図は磁石の性能を示す、ヒステリシス曲線と言われるグラフです。横軸が外部磁場で、縦軸がサンプルからの磁束密度です。モーターや磁気記録の磁石の開発では、下記のグラフにおいて、残留磁束密度や保磁力を大きい値になるような磁石の開発を行っています。

7. 測定装置

磁石の性能を簡便に測定する装置として、ガウスメータやフラックスメータがあります。ガウスメータとは、磁石などによって作られる磁界の大きさの指標である磁束密度を測定します。この装置により、作られた磁石からどれくらい強い磁場が作られているかを測定することができます。フラックスメータでは、磁石などで作られる磁束量を測定します。その値から、磁石の強さを表す磁気モーメントを測定します。しかしそれらの装置では、磁石になる過程や保磁力を測定することができません。

より詳細に磁石の性能を調べる装置として、当社ではガウスメータやフラックスメータ以外に、磁力計を販売しております。磁力計とは、外部磁場におけるサンプルの磁気モーメントを測定する装置です。外部磁場を掃引することで、先述のヒステリシスループを測定することが可能です。米国Lake Shore社が製品化しており、磁場勾配磁力計(AGM:Alternating Gradient Magnetometer) と振動試料型磁力計(VSM:Vibrating Sample Magnetometer)の2 製品があります。測定の原理については、最後のページに記述いたしましたので、ご参照ください。 Lake Shore社製の磁力計は、下記のような特長があります。

・10nemuの超高感度

・1000emuまで測定できる広い測定レンジ

・最大3.1Tの強い印加磁場

・-296 ℃~1000 ℃ (4.2K~1273K)の温度可変オプション

7400シリーズ VSM

上記の特長により、メモリ用の材料からモーター用の材料まで様々な磁石の測定を可能としております。

Lake Shore社製のAGMは、10nemuという非常に高い感度が特徴な磁力計です。その高感度な測定が可能なことから、非常に微量の磁石などが塗布された薄膜や、磁石になりにくい材料などを測定することが可能です。次世代の磁気記録材料の測定に使用されています。

Lake Shore社製のVSMは、1000emuまで測定できる広いレンジや、-296℃~1000℃ (4.2K~1273K)の温度可変オプション、最大3.1Tという強い磁場を印加可能な電磁石を持った磁力計です。磁石のヒステリシスループの測定だけでなく、磁石の力が失われてしまうキュリー点の温度を測定することが可能です。その特長から、モーター用の永久磁石の測定に使用されています。

8. おわりに

磁石は動力源や記録用など様々な用途に使用されています。今後もデータの大容量化や省エネルギー化には、磁石の進化が欠かせません。当社はメーカーと協力し、磁石の進化に必要となる測定装置の開発などを通じて磁石の進化に貢献していきます。

筆者紹介

株式会社東陽テクニカ 営業第1部

松井 俊文

2010年東陽テクニカ入社以来、物性測定の営業を担当。特に、材料やエネルギーデバイスの評価が専門。

- 磁気測定

- ・磁気測定アプリケーション

- ・磁気測定方法

- ・ガウスメータ

- ・磁気測定全般

- 低温測定

- ・温度センサー

- ・温度コントローラ・モニタ

- ・その他(低温測定)

- ・極低温プローバー

- ・低温測定全般

- ・【森貴洋 博士、更田裕司 博士】(2)大規模集積量子コンピュータの実現に向けた シリコン集積デバイス工学の開拓

- ・【森貴洋 博士、更田裕司 博士】(1)大規模集積量子コンピュータの実現に向けた シリコン集積デバイス工学の開拓

- ・【野崎隆行 博士、山本竜也博士】(3)電圧制御型磁気抵抗効果ランダムアクセスメモリ(VC-MRAM)開発に向けた物性評価技術

- ・【野崎隆行 博士、山本竜也博士】(2)電圧制御型磁気抵抗効果ランダムアクセスメモリ(VC-MRAM)開発に向けた物性評価技術

- ・【野崎隆行 博士、山本竜也博士】(1)電圧制御型磁気抵抗効果ランダムアクセスメモリ(VC-MRAM)開発に向けた物性評価技術

- ・【コラム / 吉岡裕典 博士】SiC(炭化ケイ素)MOSFETチャネル界面の課題と評価法

- ・【東陽テクニカ】ホール測定効果装置導入事例 / 国立研究開発法人物質・材料研究機構 大橋直樹 氏

- ・永久磁石材料の最新評価法~FORC解析~

- ・【特別対談】ノーベル物理学賞受賞 名古屋大学 天野 浩氏

- ・世界をリードする材料開発 ~材料物性評価で技術革新への貢献を目指して~

- ・ノーベル賞で改めて注目された青色LEDとは?

- ・AGM・VSMの原理・特長と磁性材料の評価

- ・省電力・再生エネルギー技術への貢献を目指して― 半導体物性測定システム ―

- ・ResiTest8300シリーズ 比抵抗/ホール測定システム(野村 研二 氏)

カタログのダウンロード

物性評価ソリューションに関するカタログでは

測定環境の構築に最適なソリューションをご紹介しております。

ぜひ、お役立てください。

ダウンロードには会員登録(無料)が必要です。