技術資料

固体電解質における交流インピーダンス測定について

1. はじめに

固体電解質とは、電子ではなく、Li+、Na+や、F-、Cl-などのイオンを通じる固体を指し、水や溶媒を全く含んでいないものです。普通の“円筒型乾電池”は実は“湿電池”であり、その中に含まれる電解質は塩とのりを水で練ったものが用いられています。

固体電解質を用いると、エレクトロクロミックディスプレイを構成する上で有利な点がたくさんありますが、ここでは深く触れないことにします。ただし固体にしたため、その特性を評価するとき、幾つか難しい問題がでてきます。

例えば電解質の伝導度を測定するには、普通、オームの法則[E=IR]に従い、直流1V をかけたとき単位面積・単位長当たりの0.1Aの電流が流れたのなら、抵抗R=10Ω、伝導度σは0.1S/cmと計算されます。

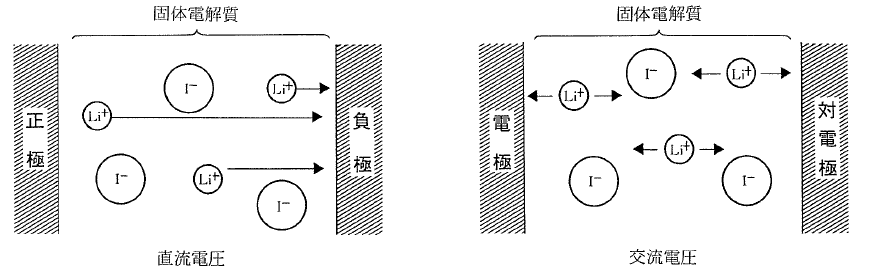

ところが固体電解質では、このような単純計算ではσを求めることができません。仮に固体電解質がヨウ化リチウム(LiI)で成り立っている場合を考えてみます。Li+はI-よりはるかに小さいので、電圧がかけられたときに主にLi+が動き、電流が流れます(図1)。

図1:直流法と交流方の違い。直流法ではイオンの片寄りが起きる

もしも直流電圧をかけ続けたとすると、Li+は負極の方へ片寄ってしまい、時間とともに電流が流れなくなります。これを防ぐには交流電圧をかければよいわけですが、交流の時には、Li+は 端から端まで動くのではなく、ちょっと振動するだけです。但し、どんな伝導体も図2のような抵抗成分と容量(コンデンサ)成分とで成り立っており、周波数が大きければコンデンサ部を、周波数が小さければ(特に直流のときは)抵抗部を電流が流れます。そこで一定の電圧下で周波数を変化させての電流測定―すなわち、交流インピーダンス測定が必要になるわけです。

高い周波数(交流):

電流は主にコンデンサを流れる

低い周波数または直流:

電流は主に抵抗を流れる

コンデンサは充電されている

図2:ユニットセルの働き

2. 交流インピーダンスで何がわかるか

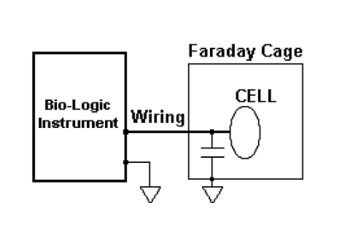

交流インピーダンス測定には、FFTアナライザを用いる方式と、単一正弦波を掃引して測定する方式(FRA法)があります。前者は、数分で測定が完了し、 簡便な方法ではありますが、原理的な面から精度の高いデータが得られない事と、限られた周波数範囲しか測定できないといった欠点があります。それに対して後者は、測定時間は長くかかりますが、精度の良いデータを任意の周波数範囲でとることができます。

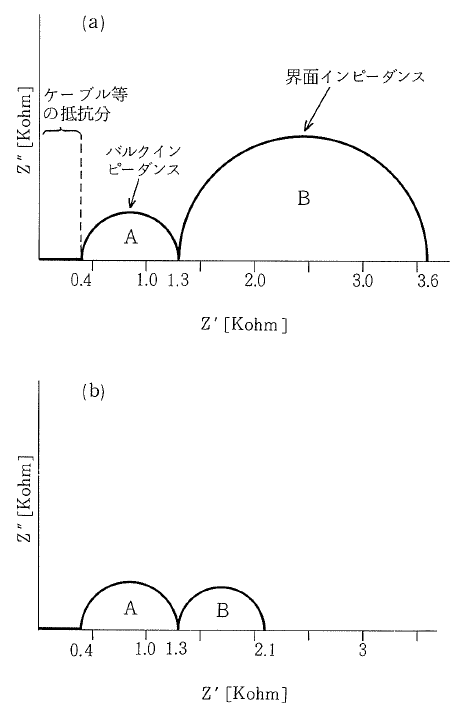

SS(ステンレススチール)/Li塩系固体電解質/SSの構成で、Bio-Logic SPシリーズと組み合わせて交流インピーダンス測定をした場合の例を図3(a)に示しました。横軸にインピーダンスの実成分Z’縦軸に虚数成分Z”をプロットしてあります。

この作図は、複素インピーダンス平面プロット(Complex Impedance Plane Plot)、または、発案者の名をとってCole‐Coleプロット(コールコールプロット)と呼ばれるものです。測定対象がコンデンサ成分を含んでいると、プロットは半円を描き、その実軸(横軸)を切る点が抵抗値Rに相当します。

図3:非活性化電極で測定したCole-Coleプロット(a)と活性化電極で測定したCole-Coleプロット(b)

図3(a)では半円とならずに実軸上を這う直線部分が最初見られます。これは接続ケーブルやターミナルの接触抵抗などによるものであり、ケーブルの長さを変えたり、途中に抵抗器を入れたりすると大きさが変化することからそれとわかります。 但し、細いケーブルを使うとこの部分も半円を描くことがありますので、この点は注意を用意します。

次に、小さな半円Aと大きな半円Bが見られます。このことは測定対象が、図2に示した抵 抗とコンデンサが、1つづつ(これをユニットセルという)より成り立つような単純系でないことを示しています。じつはこのどちらかが固体電化質本来のイン ピーダンスであり、もう一つは他の原因によるものです。どちらが何に相当するのかは普通、温度や固体電解質の厚みを変化させて判別しますが、電極材質を変えるのが最も有力な方法です。 上述したような、電極金属と固体電解質の金属イオンが異なっている場合を非活性化電極(ブロッキング電極)、同種の金属で出来ている場合(例えば金属Li 電極/Li塩固体電解質/金属Li電極)を活性化電極(ノンブロッキング電極)と言い、図3(b)に後者による測定例を示しました。この例では半円Aが図 3(a)、(b)ともに殆ど同じ大きさになっており、これが固体電解質本来のインピーダンス(バルクインピーダンスと言う)であることがわかります。

その実軸切片1.3KΩから先に述べたケーブル等の抵抗0.4KΩを差し引いた0.9KΩに関し、試料面積1.0cm2、試料厚1.0mmを考慮して、伝導度σは、

σ=1/(900Ω×1.0cm2/0.1cm)=1.1×10-4 S/cm

と求まります。

半円Bが、図3(a)の非活性化電極系で大きく、図2(b)の活性化電極系で小さいことから、電極と電解質界面の電荷のやりとりに基づく界面インピーダンスであることがわかります。ここで、交流をかけた状態を一瞬止めて考えてみます。

活性化電極系では、正極近傍でLi+が遠ざけられ、負極近傍では引きつけられます。仮に正極近傍に焦点を当てて考えると、Li+が遠ざけられた結果、対イオンのX-とLi+は静電引力で引きつけ合いますから、Li+が遠ざけられる動きに抵抗します。

これを電気的に言い変えれば、大きなコンデンサ成分を持つことに他なりません。[図4(a)]

図4:非活性化電極(a)、活性化電極(b)での直流電圧印加による変化

以上、今まで述べた交流インピーダンス測定の利点をまとめてみます。

1) ケーブル等のインピーダンス、バルクインピーダンス、界面インピーダンスのように、測定対象全体を各部に分けて抵抗値を求められる

2) どの半円がどのインピーダンスに相当するか同定できる

非活性化電極を用いた直流伝導度測定では、既に述べたように電流が時間減衰するので有用ではありません。活性化電極での直流伝導測定では、ほぼ一定の電流を示し、オームの法則から抵抗値を計算できます。しかしそれは、ケーブル、バルク、界面等、各インピーダンスの積算値であり、システムとして組み上げた時には問題となろうが、試料自体の特性評価はできません。

特に伝導度の悪い理由が、バルクインピーダンスそのものが大きく、固体電解質自体の改良を要するのか、それとも界面の接合状態不良などの非本質的問題であるのかを判別することは、システム設計全体に関わって来るので重要な問題です。

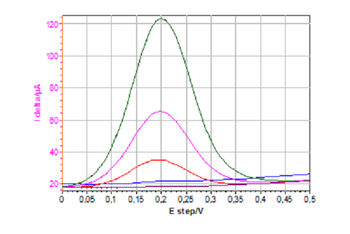

複素インピーダンス平面プロットを作成するには、測定値の精度が良いことと多数の測定点を必要とします。ここで述べたような半円が2つだけの場合はむしろ少なく、実際に測定してみると幾つものインピーダンスが重なって現れることが多々あります。時には半円が重なり合ってくびれた部分が判然とせず、曲線合致法で1つづつ分離せねばならないこともあります。この意味からはFFT方式は得策ではなく、単一波測定の方が、精度、測定点の多さ、共に優れているといえます。

製品情報:

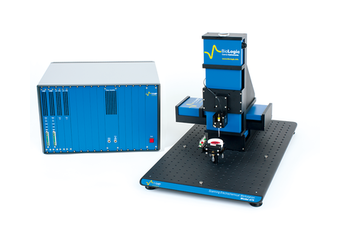

FRA法(単一波測定)を用いたインピーダンス測定装置:SP-300 高性能電気化学測定システム

全固体電池材料(電解質)測定ソリューション:4990EDMS-120K 高周波インピーダンス測定システム

- Bio-Logic社電気化学測定システム

- ・ハードウェア

- ・EC-Lab

- ・トラブルシューティング

- ソフトウェア

- ・Zviewおよび東陽テクニカ製ソフトウェア

- 電気化学測定

- ・基礎電気化学

- ・インピーダンス

- ・バッテリー

- ・腐食

- ・その他

- 燃料電池

- ・燃料電池評価