技術資料

鉄筋コンクリート腐食測定方法について

I はじめに

鉄筋コンクリート腐食の測定は大きく分けて、「自然電位法」と「分極抵抗法」の2つあります。それぞれの特徴とBio-Logic製ポテンショスタットで測定する場合の接続例について紹介いたします。

II 一般的な三極式で測定はできないのか?

鉄筋コンクリート以外でも腐食測定例は多くありますが、腐食速度を求める場合、以下式①を適用します。つまり腐食速度を求めようとした場合、腐食電流密度を必然的に求める必要があります。腐食電流密度は以下式②で求めることができます。Kは金属/溶液の組合せによって決まる定数で、Rpは分極抵抗を表します。ビーカーセルに電解液を満たし、そこに作用極、参照極、対極を差し込んで行う一般的な三電極式の測定でもこれらの値は求めることはできます。ただ、腐食電流密度はあくまでも単位面積あたりのアノード電流を表すものなので、複数サンプルの測定を行って比較などをする際にサンプルの表面積を合わせる必要があります。そのため例えばコンクリートを使用せずに鉄筋のみで腐食環境を再現しようとしても鉄筋表面は非常に細かい凹凸があるため同じ鉄筋でも表面積は異なります。さらに、鉄筋を電解液に浸かる面積(深さ)を全く同じにして表面積を合わせることは困難です。例えば鉄筋表面を全て綺麗に研磨した上で鉄筋が全て電解液に浸かる形にすれば条件は同じとなりますが、次の3点を満たした測定環境を整えるのは容易ではありません。

①ある程度の大きさのある鉄筋表面を全て研磨する。

②鉄筋(作用極)の反応を阻害しない程の同等以上の表面積を持つ対極を用意する。

③鉄筋と対極が両方全て浸かる容器を用意する。

そのため、コンクリートを使用した腐食測定として一般的に、冒頭で紹介した「自然電位法」と「分極抵抗法」が多く用いられています。

式①:腐食速度を求める式

式②:腐食電流密度を求める式 [1]

III 自然電位法とは

自然電位法とはその名前の通り、鉄筋コンクリートと参照電極との電位差(鉄筋コンクリートの自然電位)を測定し、その値から腐食発生の可能性を診断します。米国試験材料協会(ASTM)の基準では表1[2]の通りとなっております。自然電位の値が小さければ腐食の可能性が高く、大きければ腐食の可能性が小さいことが分かります。ただ、同測定はあくまで腐食発生の可能性を知るもので、腐食速度といった数値を求めることができません。

表2. 腐食発生の可能性有無判定基準例(米国試験材料協会(ASTM)基準)

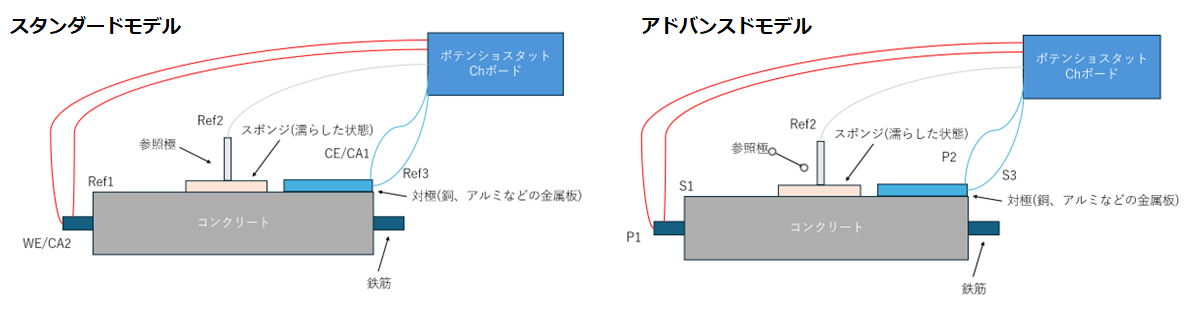

Bio-Logic社製ポテンショスタットで測定を行う場合は以下のような接続例となります(図1)。 WEは直接鉄筋に接続し、RE、CEはそれぞれ濡らしたスポンジに穴を空け、その中に差し込んで立てた状態で設置した参照極、対極に接続します。スポンジは濡らした状態でなければ鉄筋コンクリート間で導通が取れず、測定が上手くできないので、測定に支障が出ない範囲で可能な限り濡らすことをおすすめします。また参照極、対極は自立するのが難しければセルスタンドなどで固定すると安定させることを推奨します。測定テクニックとしてはOCV(Open Circuit Voltage)を使用します。

図1. 自然電位法におけるセルケーブルの接続例

IV 分極測定法とは

分極抵抗法とは、コンクリート表面に電極(対極)を設置し、その対極から鉄筋(作用極)へ電流を流すことにより「分極抵抗」を計測し、腐食電流密度を算出することで鉄筋の腐食速度を計測する方法です。自然電位法と異なり、コンクリート表面の外部電極から鉄筋へ電流を流すことにより計測を行います。腐食速度の判定は日本国内で規格化されていませんが、海外では規格化されているところもあり、一例としてヨーロッパコンクリート委員会(CEB)基準を記載します(表2)[3]。

表2. 腐食速度の判定基準例(ヨーロッパコンクリート委員会(CEB)基準)

Bio-logic社製ポテンショスタットで測定を行う場合は以下のような接続例となります(図2)。 基本的な接続は自然電位法と同じですが、異なるのは使用する対極です。分極抵抗法は自然電位法と違い電極に電流を流して作用極と対極に反応を起こすことになります。今回の場合、作用極では酸化反応が、対極では還元反応が起こります。作用極は鉄筋で面積が大きいため、自然電位法で使用するような市販の対極では作用極と比べて面積が足りず、作用極での反応が制限されてしまう可能性があります。そのためある程度の面積を確保した導電率の高い金属板(銅やアルミニウム)を使用することで反応の制限を回避することができます。測定テクニックとしてはTP(Tafel Plot)を使用します。

図2. 分極抵抗法におけるセルケーブルの接続例

V まとめ

本文書では、鉄筋コンクリートの腐食測定の方法として、「自然電位法」と「分極抵抗法」をご紹介しました。腐食発生の可能性を判断するために自然電位法は有効であり、腐食速度の判定に分極抵抗法は適しています。

VI 参考文献

[1] 馬飼野 信一 金属の腐食はいかに進行するか 実務表面技術 1988 年 35 巻 4 号 p. 190-195

[2] ASTM C-876: Standard Test Method for Half Cell Potentials of Reinforcing Steel in Concrete, (1980).

[3](社)土木学会:コンクリート中の鋼材の腐食性評価と防食技術研究小委員会(338 委員会)委員会報告書,2009

- Bio-Logic社電気化学測定システム

- ・ハードウェア

- ・EC-Lab

- ・トラブルシューティング

- ソフトウェア

- ・Zviewおよび東陽テクニカ製ソフトウェア

- 電気化学測定

- ・基礎電気化学

- ・インピーダンス

- ・バッテリー

- ・腐食

- ・その他

- 燃料電池

- ・燃料電池評価