スピーカ計測・評価技術 / 第3回 大信号時のスピーカ特性

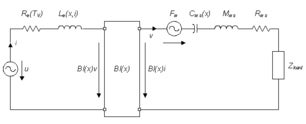

スピーカユニットは、小信号で駆動しているときと大信号で駆動しているときでは、その性質が異なります。小信号時=ボイスコイルの変位が小さい時は線形であるのに対し、大信号時=ボイスコイルの変位が大きい時は非線形性を持ち、ひずみの原因となります。どの程度の電圧/音量で大信号、つまり非線形領域での駆動となるかは、そのスピーカユニットのサイズや重さ、形状で決まります。

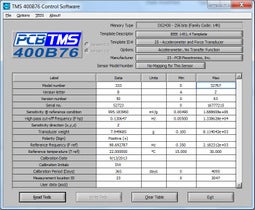

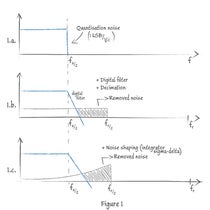

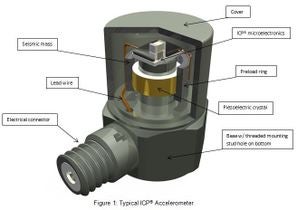

線形駆動時の特性は、第1回のT/Sパラメータで解説いたしました。今回は、大信号時の非線形の性質をどのように定量化し評価していくか、解説していきます。

続きを読む