振動モーダル解析について

今回の記事では、振動モーダル解析について解説しています。

有限要素モデルと実験モーダル解析のそれぞれの特徴を挙げたうえで、実験モーダル解析の基礎について説明しています。振動解析初心者の方だけではなく、既に習熟されている方にも基本的な部分をあらためて見直していただける内容となっています。

続きを読む

今回の記事では、振動モーダル解析について解説しています。

有限要素モデルと実験モーダル解析のそれぞれの特徴を挙げたうえで、実験モーダル解析の基礎について説明しています。振動解析初心者の方だけではなく、既に習熟されている方にも基本的な部分をあらためて見直していただける内容となっています。

続きを読む

今回は音質評価パラメータについて解説した記事をご紹介いたします。

本記事では、騒音評価にかかわる代表的な評価指標をわかりやすく解説し、最後に音質評価に関するまとめを記載しております。

特に自動車設計に携わる方々にとって有益な内容ですので、ぜひ全文をご覧ください。

続きを読む

今回の記事では、統計的エネルギー解析(SEA)について解説しています。具体例を交えながら、SEAの特徴や基本的な考え方をご紹介し、最後にモード解析との使い分けについても触れています。

設計エンジニアの皆様が、日々の業務で判断や検討を行う際の一助となることを目指した内容です。

続きを読む

今回は振動・騒音のパラメータについて解説した記事をご紹介します。

振動・騒音のパラメータには複数の種類がありますが、この記事では主要なパラメータに焦点を当て、それぞれの特徴や数値を求めるための数式を解説しています。

ターゲットとなるパラメータを選定する際の参考として、ご活用いただける内容です。

続きを読む

今回は、実験の必要性について解説した記事をご紹介します。

前回の記事で取り上げたCAEに関連し、CAEによる解析だけで開発プロセスを進めた場合に発生しやすい誤差要因について、具体例を交えながら解説しています。

続きを読む

新 音・振動計測メルマガでは、振動低減に関する基本的な考え方をわかりやすくご紹介します。

初めて振動対策に取り組む方にも理解しやすく、また経験者の方にとっても基礎に立ち返るきっかけとしてご活用いただければ幸いです。

続きを読む

今回の記事では、TEDSに関する「測定の考慮事項」「TEDSを実装し、TEDSの使用を単純化する方法は?」などについて焦点を当てます。

続きを読む

今回の記事では、小型構造物試験用の小型加速度計について焦点を当てます。

続きを読む

今回の記事では、ICP®加速度計オプションについて焦点を当てます。

続きを読む

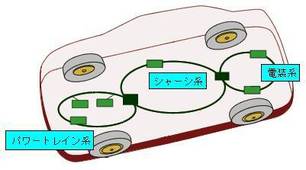

今回の記事では、自動車モーダル解析用センサ選定に必要な考慮事項に焦点を当てます。

続きを読む

今回の記事では、校正結果の解釈に焦点を当てます。

続きを読む

CANとはController AreaNetworkの略称です。

1989年にRobert Bosch GmbH社により開発され、ISOで国際的に標準化されたシリアル通信プロトコルです。

続きを読む

今回の記事では、校正における相対運動に焦点を当てます。

続きを読む

今回の記事では、不確かさの統計的な校正手法に焦点を当てます。

続きを読む

加速度計の校正の不確かさには多くの要因があります。前回は、いくつかの主要な要因を手短に説明しました。前回に続き、今回はさらにいくつかの要因をご説明します。

続きを読む

前回説明した通り、校正の不確かさには、ランダムとシステミックの2種類があります。校正機関は不確かさを正しく報告する責任があるため、ランダムとシステミックの違いについて理解することが重要です。

続きを読む

測定の不確かさについては、校正の専門家の間では頻繁に議論されていますが、センサのユーザにはあまり浸透していないように見受けられます。

続きを読む

これは、加速度計などのセンサの校正に関する品質システムを理解する上でよくある質問です。ますます多くのお客様が、動的試験サービスプロバイダに対してISO/IEC 17025:2005の要件(「試験および校正機関の能力に関する一般的な要件」に関する規格)の認証を受けるよう求めています。

続きを読む

人生とビジネスの両方において、私たちは誠実さを見積もって関係を整理しようとしています。ビジネスにおいては、公正な価格設定を行い、約束を守るベンダーを求めます。

続きを読む

「誰が1次校正を必要とするか」に対する簡単な答えは、(ISO16063-11で規定されているように)1次校正は不確かさを最小にするための標準化された手段であるということです。

続きを読む