スピーカ計測・評価技術 / 第1回

スピーカユニットの性能評価:TSパラメータ

近年、ハイレゾオーディオに対応したイヤホン/ヘッドホンやスマートスピーカの流行により、私達はスピーカを搭載した様々な製品に囲まれ、生活をしています。ではそのスピーカ製品はどのように設計されているのでしょうか。

スピーカ製品には、スピーカユニットとエンクロージャの二つの要素があります。双方の性能や制約を考慮し、市場の要求に合致した製品を設計していくわけですが、本記事ではスピーカユニットに焦点を当て、その性能を評価するための様々な方法と指標を解説していきます。

スピーカユニットの性能を表す指標として、Thiele Small パラメータ(通称:TSパラメータ)が広く一般的に用いられています。これはスピーカが小信号で駆動しているときの性能を数値化したものですが、スピーカの構造を交え、どういった指標なのかを解説していきます。

ダイナミック型スピーカの構造

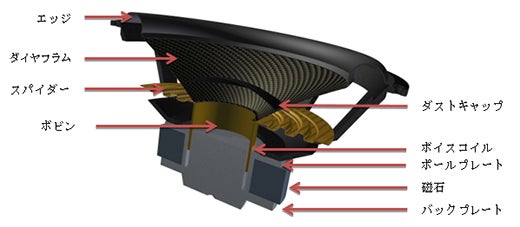

電気信号を音に変換するスピーカにはいくつかの形式がありますが、その中でもダイナミック型は広く使用されています。その構造を以下の図に示します。

ドーナツ型の磁石によって磁化されたポール(図内の中心下部にある円柱)とポールプレートの間に磁場が生じます。その間にコイルがまかれた中空円柱のボビンが配置されています。コイルに電流が流れることで駆動力が生じ、ボビンに接続されたダイヤフラム及びダストキャップが振動します。それにより、コイルに流れた電流に対応した空気密度の粗密が発生つまり音が発生し、私達の耳に音楽等が届けられます。ただ、振動するためには、ダイヤフラムとダストキャップ、ボビンを元の位置に戻す必要があります。その役割を、エッジとスパイダーが担い、バネ成分として働きます。

ダイナミック型スピーカユニットのモデル化とTSパラメータ

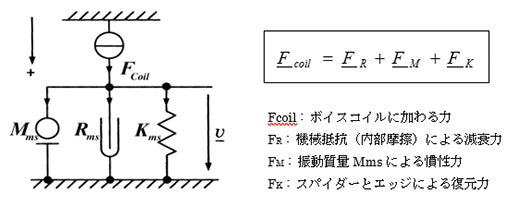

仕組みがお分かり頂けたと思いますが、では、それぞれをどのように設計していけばいいでしょうか。まず、実際に試作品を作って確かめることも多いかと思いますが、対象をモデル化(数式化)し、その性能をある程度予測した上で試作を行う方が効率的です。ではスピーカをモデル化していきます。

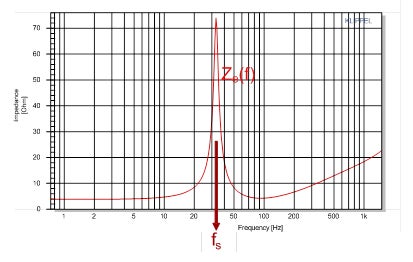

次に、電気的な項目を考えます。前記したとおり、磁石により磁化されたスピーカ部品によって磁場が生じ、その間をコイルに電流が流れることで、ボイスコイルに対しローレンツ力が生じます。その力はBli(磁束密度B×ボイスコイルの巻線幅l×電流i)により求められ、Fcoil = Bliとなります。それと同時に、ボイスコイル速度vは逆起電力Blvを生むため、電気抵抗として働きます。これにより、スピーカユニットのターミナル(電流電圧を印加する接点)における周波数毎の抵抗値:インピーダンスZL(f)で、共振周波数fsにおいてピークを生みます。

上図のように、周波数が低い場合つまり速度vが小さい領域では、逆起電力が無視できるため、直流抵抗Reが支配的となります。一方、fsより高い周波数ではボイスコイルのインダクタンスと渦電流による損失によって、インピーダンスが上昇していきます。

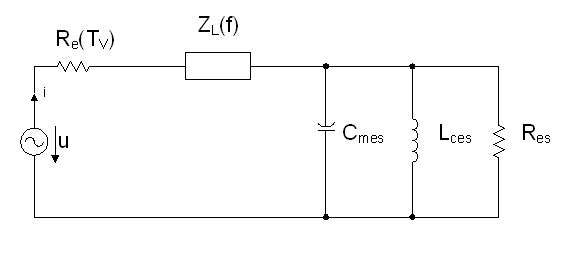

物理的な項目と電気的な項目を合わせて考える場合、“等価回路”の導入が有効です。スピーカユニットの等価回路は以下のようになります。

左側が電気的な項目を、右側が機械的な項目を含んでいます。中心のBl(磁束密度B×ボイスコイルの巻線幅l)を介して両側が接続されますが、これは、電流がBlの値に応じた“力”に変換されることを意味します。また、上記の等価回路は機械的な項目を含まない形でも表現ができます。

ここで行った機械的な項目と電気的な項目の変換はBlやQ値(共振先鋭度:共振周波数と共振周波数での振幅が半分になる周波数から求められる値)を含んだ式により行われ、これによりインピーダンスZL(f)はモデル化されます。

ここまでの解説で、スピーカの設計に直結するようなパラメータ(バネ定数Kms=スパイダーとエッジの硬さ、質量Mms=部品全体の重さ 等)によってインピーダンスを求めることができます。逆に言うと、インピーダンスを求めることで、スピーカの設計に直結するパラメータを求めることができる、ということになります。もちろん部品単体での評価によって特性は測定できますが、ユニットとして組立てた後の特性は異なり、その直接測定は困難です。よって、インピーダンスから各種パラメータを求めることができるのは、スピーカ設計者としては、大変有意義なデータを得られることとなります。

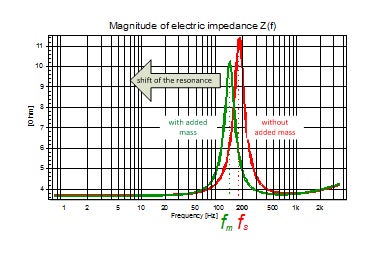

しかし、インピーダンスの測定を1度おこなうだけでは、全てのパラメータを求めることができません。Blが算出できないからです。Bl算出のための方法はいくつかありますが、付加質量法が広く用いられてきました。この方法は、スピーカのダイヤフラムに質量を付加した状態と付加しない状態の2回、インピーダンスを測定し、共振周波数の変化からBlを算出します。周波数毎の抵抗を測定するのみですのでシンプルですが、2回測定する手間や、重りの精度が重要となりますし、スピーカによっては付加する場所によって特性が変化する場合もありますので測定毎に値がばらつく可能性もあります。

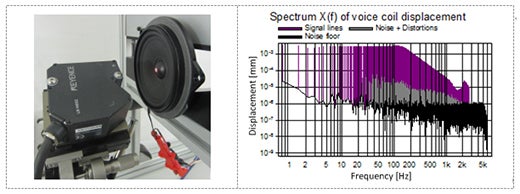

近年では、それらの課題を解決した、レーザ変位計を用いた手法が一般的になっています。この方法はインピーダンスの測定に加え、レーザ変位計によってダイヤフラムの周波数毎の振幅を測定します。これにより得られるデータは横軸に周波数、縦軸に振幅[mm/V]で、伝達関数となります。

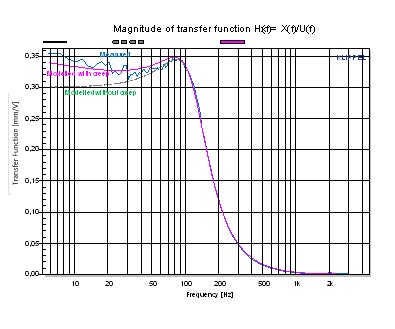

得られた実測値を理論式とフィッティングを行い、理論式に含まれる各パラメータが同定されます。

上図、青線が実測値、ピンク線と緑線が理論式によりフィッティングした振幅[mm/V]です。

理論式が二つ、算出されることになりますが、緑線をプロットした理論式は、バネ定数が低周波領域でも一定であると仮定しています。実際、サスペンションの役割をするスパイダーやエッジは粘弾性があり、それによるクリープ現象(変形後に元の形に戻る際、ゆっくりと戻る現象)が生じます。これにより低周波領域でのバネ定数Kms(f)が低下し、機械抵抗Rms(f)が増加します。低周波領域においてはFKが支配的ですので、バネ定数低下の影響(=やわらかくなる)により、先に適用した理論式で得られた伝達関数(緑線)よりも実測値(青線)はより大きく変位することとなり、振幅も大きい値をとります。このクリープ効果を考慮した理論式によるプロットがピンク線です。これにより、正確に各パラメータを同定することができます。

ここまでで、インピーダンスと伝達関数によって、Re、fs、ZL(f)、Bl、Kms、Mms、Q値、等が求まりますが、この一連のパラメータをThiele Small パラメータ(通称:TSパラメータ)と呼びます。前記したとおり、これによって小信号時のスピーカの特性が設計に直結した値により表されます。

TSパラメータのスピーカ設計への活用

では、スピーカから出る音を予測・改善しようとしたときTSパラメータをどのように活用するのでしょうか。

スピーカはご存知の通り箱に組み付けられています。これはエンクロージャと呼ばれます。スピーカユニット単体では、ユニット端で音が打消され、聞こえない周波数の音が生じてしまいます。それを防ぐために、エンクロージャに組み付ける必要があります。エンクロージャには様々な種類がありますが、代表的なものは、密閉型とバスレフ型の2種類です。

密閉型は、名称の通り、密閉された箱にスピーカユニットを取付け、ユニット端で音が打消されることなく、スピーカから出た音が伝播されます。一見、これで十分かと思いますが、スピーカの片側が密閉されていることで、空気が質量成分として働きます。そのためfsでのQ値を上昇させ、特定の周波数のみを強調した不自然な音が発生することとなります。それを防ぐためにはエンクロージャの容量を大きくする必要があります。

一方、バスレフ型は箱の一部に穴(ポート)が空いており、そこが共鳴することで低音が発生します。それにより、スピーカユニットのみでは発生できない低周波成分も再現できるようなり、なおかつ、密閉型で生じるQ値の上昇も比較的少なくできます。最近流行のパッシブラジエータを搭載したスピーカも基本的には同様の概念です。

ではQ値はどの程度大きくなるのか、どのくらいの容量のエンクロージャにすべきなのか、予測するために必要となるのがTSパラメータです。式は割愛しますが、TSパラメータを使用することで、実際に物を製作する前にある程度、音圧周波数特性(f特)が推定できます。

ここまでで、TSパラメータとは何か、また、どうしてTSパラメータが必要になるのか、ご理解いただけたかと思います。次回は、スピーカの表面振動を考慮した上での音の伝播について、解説していきます。

- 第6回 スピーカ特性シミュレーションとモデルベース聴感試験

- 第5回 ビリつき音(Rub&Buzz)

- 第4回 スピーカから発生するひずみ

- 第3回 大信号時のスピーカ特性

- 第2回 スピーカの表面振動と音の伝播

- 第1回 スピーカユニットの性能評価:TSパラメータ