エンドワインディングによるステーターのモーダル試験

発電機のステータコア外側にあるステータ巻線

エンドワインディング試験は、IEC TS 60034-32:2016という規格によって規定されており、信頼性を確保するための徹底的な評価を実施するための詳細なガイドラインを提供しています。

特に以下のような目的で実施されます:

- 機械的強度の確認: 運転中に発生する電磁力による振動や衝撃に耐えられるかを評価

- 電気的絶縁のチェック: 過電圧や運転条件による劣化の可能性を特定

- 製造・組立工程の品質管理: 製造段階での欠陥を早期に発見し、信頼性を向上

- 長期的な耐久性評価: 運用中のメンテナンス計画の基礎データを提供

この規格は、2つの重要な技術を紹介しています:

発電機のステータコア外側にあるステータ巻線に対するハンマリングの様子

駆動点解析(DPA、Driving Point Analysis)

DPAは、インパクトハンマーで加振された個々のステーター端巻線の振動挙動を測定します。この方法では、電気高調波#1および#2の近傍の固有モードをチェックすることで、潜在的な問題を検出することができます。DPAは、以下の流れで行われます。

(1) 加振(Excitation)

- インパクトハンマー(または加振器)を用いて、巻線端部(エンドワインディング)の特定のポイントを打撃し、刺激を与える。

- このとき、加振力(入力)を測定するためにハンマーに力センサーが装着される。

- 加速度センサーを巻線端部に取り付け、応答する振動(加速度・変位)を測定。

- 周波数応答関数(FRF: Frequency Response Function) を取得し、入力(加振力)と出力(振動応答)の関係を解析する。

- 測定データをFFT解析し、固有振動数とその振幅を特定。

- 特に、電気高調波#1および#2の近傍で固有モードが存在するかをチェック。

- 電気高調波の周波数成分と一致する固有モードが存在すれば、共振リスクが高いため、補強設計や固定方法の見直しが必要。

DPAで検出する「電気高調波#1, #2」と固有モード

DPAでは、運転時の電磁力によって発生する高調波振動(電気高調波#1, #2)に関連する固有振動モードを検出することが目的です。1.電気高調波#1, #2とは?

- 電気高調波#1(1st Electrical Harmonic)

- 基本周波数成分に相当し、主に回転磁界とロータースロットの相互作用から発生する。

- 例えば、50Hzのシステムでは50Hz、またはポールペア数に応じた周波数で発生。

- 電気高調波#2(2nd Electrical Harmonic)

- 2倍の周波数成分で、回転磁界の変調や非対称性に起因する振動成分。

- 50Hzのシステムなら100Hz付近に出現。

2.固有モードと共振リスク

DPAでは、電気高調波の周波数と近い固有振動数を持つモードを特定し、共振が発生するリスクを評価します。

- 固有振動数と電気高調波が一致すると、共振が発生し振動が増幅する。

- エンドワインディングは比較的剛性が低いため、高調波振動に敏感であり、DPAによる精密な評価が必要。

3.DPAの活用

DPAの結果をもとに、以下の改善策が検討されます。

(1)構造設計の最適化

- 巻線端部の補強(リジッドブロックやサポート材の追加)

- 支持構造の調整(クランプ位置の最適化)

- 絶縁材の選定(より高減衰な材質の適用)

- 摩耗・クラックの防止策(緩衝材の配置)

- DPA結果を基に、巻線端部の製造ばらつきを最小化

- モード形状の計測結果をシミュレーション(FEA)と比較し、設計適合性を検証

実験モード解析(EMA、Experimental Modal Analysis)

EMAは、電気機械の固有振動数とモード形状をグローバルに検証し、振動レベルの上昇を緩和することを目的としています。EMAでは、衝撃試験や加速度計を用いて伝達関数を測定し、動的特性を特定します。グローバルモードが電磁界高調波と相関が無い状態であることが極めて重要です。実験モード解析(EMA: Experimental Modal Analysis)は、電気機械の固有振動数(Natural Frequency)とモード形状(Mode Shape)を測定し、振動特性を総合的に検証する手法です。特に、大型電気機械のエンドワインディングや固定子コアの振動挙動を把握し、振動レベルの上昇を抑えることが目的となります。

EMAは、システム全体の動的特性を評価する「グローバルな」解析手法であり、DPA(駆動点解析)のような局所的な測定とは異なり、電気機械の全体的な構造的挙動を明らかにするために使用されます。

1. EMAの基本的な流れ

EMAは、以下の手順で実施されます。

(1) 加振(Excitation)

- インパクトハンマー試験(Impact Testing)

- モーターや発電機の構造全体にインパクトハンマーで刺激を与え、広範囲の周波数成分を入力。

- 加振器を用いた周波数掃引(Shaker Excitation)

- 電磁加振器または圧電加振器を使用し、一定の力をかけながら連続的に周波数を変化させる(スイープ試験)。

- 加速度センサ(Accelerometer)を用いて、電気機械の複数ポイントで振動応答を測定。

- レーザードップラー振動計(LDV: Laser Doppler Vibrometer)を用いて、非接触で表面振動を取得することも可能。

- 入力(加振力)と出力(応答振動)を解析し、システムの**周波数応答関数(FRF)**を求める。

- FRFから、固有振動数・減衰率・モード形状を特定。

- モード形状(Mode Shape)を抽出し、構造のどの部分がどのように振動しているかを確認。

- 特定の固有モードが電磁界高調波と一致するかを評価(共振リスクの確認)。

2. EMAの目的と電磁界高調波との関係

EMAの主な目的は、電気機械の構造全体の動的挙動を解析し、共振リスクを回避することです。

(1) 固有振動数とモード形状の確認

- モーターや発電機の構造全体での主要な固有モードを特定し、危険な共振ポイントを見つける。

- 局所的なDPAでは特定できない「全体的な振動パターン」を解析し、振動の影響範囲を把握。

- モード形状と振動の大きさを分析し、過度な振動を引き起こすモードを抑制する設計を検討。

- 振動を低減するための対策(補強、制振材の追加、支持構造の調整)を計画。

- 「グローバルモード(機械全体のモード)」が電磁界高調波と一致しないことが極めて重要。

- もし電磁高調波(1st, 2nd, …)と固有振動数が一致すれば、共振が発生し、振動レベルが大幅に増加する。

- これを回避するため、モードシェイプの調整や補強を実施する。

OROSのエンドワインディング・ソリューションを選ぶ理由

- OROS FFTアナライザ - 4~32チャンネルのポータブル、フレキシブル、頑丈なTeamworkシステム。カスケード接続により最大1,000ch迄の同期計測が可能。

- シーケンサーによるガイダンス - Excelで設定可能なシーケンシャル・ガイダンス・ツールにより、巻き終わり番号の測定、進捗状況の追跡、必要に応じて測定のやり直しが簡単に行えます。

- スマート・マーカー - 新しいFRFごとにリアルタイムで機能します。高度なアルゴリズムにより、高調波に近い周波数帯域の各ピークの振幅、位相、減衰を抽出し、正確な分析を簡単に提供します。

- 自動レポート作成 - Max Markerが提供する重要なデータを、WordやExcelで事前に定義したレポートに簡単にエクスポートできます。このシームレスなエクスポートは、各測定後または後処理中に行われます。

- データチェックツール – ダブルハンマリングやオーバーロード信号を自動検出するアルゴリズムを搭載。また、敏感な試験条件用の手動モードも備えています。

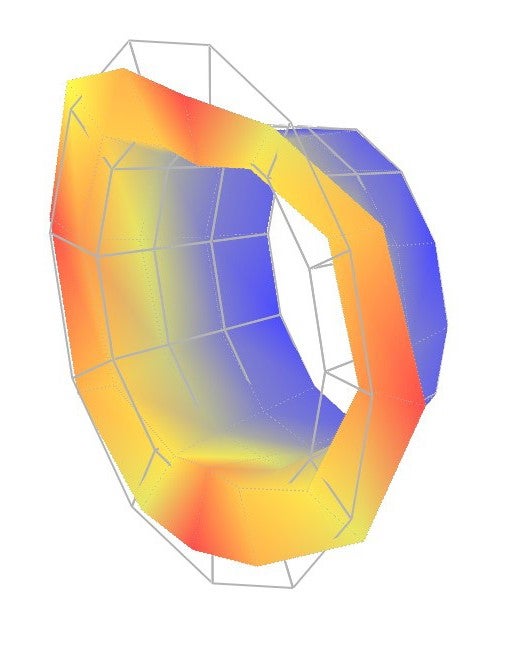

- 円形モード形状のアニメーション – MEscopeにより、ジェネレーターが共振周波数で経験する変形を視覚化し、理解と解析を強化します。

- モード識別(MEscope®) -データをカーブフィットしてモードパラメータを抽出できます。

三次元モーダル解析結果のアニメーション表示によるモード可視化