音・振動問題を解決する新しい考え方 ~伝達経路解析を用いた効率的な音・振動対策~

音・振動の役割

“騒音や振動は悪いもの”と考えているエンジニアの方達は多いのではないでしょうか。当然ながら製品の品質を悪くする音、振動は悪者にしかなりません。しかし、音や振動があるからこそよいという場合もあります。例えば、自動車のような例です。自動車を運転する方は無音でのドライビングを好みますでしょうか。全く音がしない車、全く振動のない車は運転者、同乗者にかえって、違和感を与えることもあります。アクセルペダルをいっぱいに踏み込み加速していても音もない・振動もない車がよい車なのでしょうか?一見よい車のように思えますが、人が持つ感覚、例えばスピード感覚とはズレが生じ、スピードを出しすぎて危険が生じる恐れが出てきます。

また、最近のニュースでも取り上げられているように、電気自動車にはエンジンがなく非常に静かです。しかし、静かすぎるために歩行者は電気自動車が接近してきても気づきません。歩行者への安全確保のために電気自動車には意図的に音を加え、車両が近づいていることを示すために車両の走行スピードに応じて音を鳴らすということも行われています。

図1. 音がないバイク

スピードを出しているのに音がないので実際のスピードと経験的な感覚のスピードがズレてしまう。

つまり、音や振動が全くない製品がよい製品という訳ではなく、よい製品とは人が行った操作に対し、人の感覚を刺激し、操作したことへの適切なフィードバックがある製品とも言えます。例えば、家庭用ゲーム機などもよい例でゲームの操作ボタンを押しても指で押した感覚がなく、ボタンを押した音もしないという状況では操作したことに対する機器への反応が分からないため操作した人の不安感が増し、ストレスを与えてしまいます。近年では音・振動を利用し、人の感覚を刺激することで人への警告を行ったり、快適性や商品性を高めたりしています。音・振動は低減させるだけから作り込む時代になり、目標とする音・振動を実現させることが重要となってきています。

音・振動の寄与解析

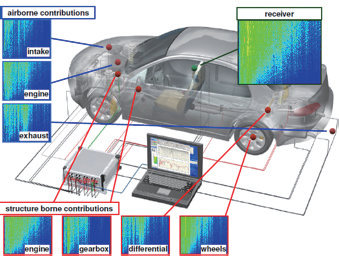

各製品から発せられる音・振動の源を見つけ出し、音・振動を対策・コントロールし、目標とする音・振動を作り出すことは音・振動の大きなテーマの一つです。例えば、自動車のエンジン・モータなどの音源から伝わる音・振動を同定し、各音源の寄与を把握することは音・振動問題の対策やコントロールをするにあたり有効な情報といえます。この情報を計測し解析する手法として、従来から伝達経路解析(Transfer Path Analysis 以下TPA)が、紹介されておりました。TPAとは音源(エンジン、モータ、吸・排気など)から応答点(ドライバーシート耳位置など)まで伝わる音・振動の伝達特性を計測し、車室内に伝達する音・振動の原因となる部位を同定(寄与解析)する手法です。さらに、伝達特性や音源の音・振動が変わった場合に応答点ではどのような音になるのかシミュレーションすることも出来る解析手法です。

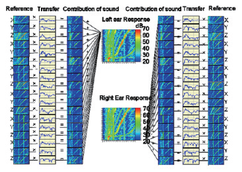

図2. 各音源からのデータが合算され応答点の音になる

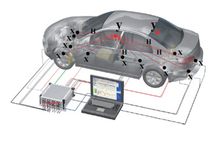

図3. 計測イメージ図

TPAの問題点は

音・振動の寄与を考えるにあたり、TPAは非常にメリットが高い解析手法です。しかし、TPAを行うには計測・解析にノウハウや長期の実験期間が必要で通常の実験業務にはなかなか取り入れられませんでした。使用する測定器のチャンネル数や手法などに依存しますが、車の車両一台でおよそ1ヶ月程度はかかると言われております。また、長い期間をかけてもなかなか精度のよい結果が得られていなかったのが現実でした。従来まで行われていたTPAの計測・解析について主な問題点は以下になります。

1.実稼動状態と異なる条件での計測

例えば、車の車両の場合、エンジンからボディへ伝わる振動の伝達特性を計測する為に一旦エンジンをボディから取り外し計測を行います。

エンジンを取り外した状態での計測の為、当然ですが実走行とは違う状態の特性を計測することになります。

2.クロストークの存在

クロストークとは、音、振動の廻り込み現象になります。音源(エンジンなど)から車室内へ伝わる音・振動は様々な経路を通り伝わります。計測する伝達特性にもクロストークが存在し、複数の経路からの伝達特性を重複して計測してしまいます。

3.伝達特性を計測することが困難

音源からの伝達特性を計測する為に、ハンマリングやスピーカを使う計測を行います。計測にはかなり手間がかかり、車両の準備、計測、データ確認など車両1台で約2、3週間かかります。

上記のような問題点の潜むTPAに対して、東陽テクニカでは株式会社 本田技術研究所が開発した“実稼働データによる伝達経路解析手法”を取り扱い製品であるMueller BBM 社のPAKシステムへの機能オプションとして組み込み販売を開始しました。 この実稼動データによる伝達経路解析手法では上記に記載したような問題を解決し、各メーカが短期間に独自に計測を行うことでTPAを行うことができます。また、様々なアプリケーションソフトウェアを持つ騒音・振動解析システムのPAKと組み合わさることで、他のアプリケーションソフトウェアとの親和性が増し計測から解析まで効率的に行う事が出来るようになりました。

PAKシステムによるTPAの利点

1.センサーを取り付け実稼動状態で計測

実験期間が圧倒的に短縮されます。車両の例ではエンジンの取り外し作業や、ハンマリングやスピーカを用いた計測が不要になります。これまで2,3週間かかっていた計測を2,3日程度で終えることが出来ます。

2.クロストークキャンセル機能を搭載

シミュレーション精度が向上します。主成分回帰法を用い、廻り込み現象をキャンセルさせ、各音源から評価点まで伝わる音・振動の伝達特性を1つ1つ切り分けることができます。

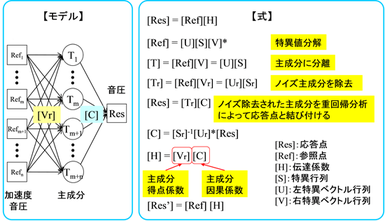

図4.クロストークキャンセル機能の計算

3.シミュレーション結果を時系列データで蓄積(タイムドメインTPA)

従来までのシミュレーション結果は周波数分析結果のみだった為、シミュレーション結果を音再生したり二次処理したりすることができませんでした。時系列データで蓄積することで各音源の応答点への寄与度の把握、音再生、加工シミュレーションが容易になります。

図.5 実稼動データを用いた伝達経路解析 解析例

上記のようにこれまでにない画期的な製品が実現でき、Mueller BBM 社 PAKシステムは国内外を問わず各社からの高い評価を受けております。

逆転の発想

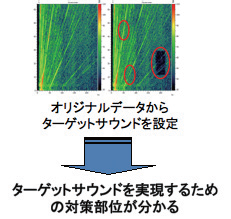

図6.RMA 概要

上記までの実稼動データによる伝達経路解析は効率よく、精度的にもよい結果を得られますが、さらにこの手法を発展させることで目標とする音を実現する為の対策部位を見つけることができるようになります。この方法はRMA(Response Modifi cation Analysis 以下RMA)と呼ばれ、新たな機能として株式会社 本田技術研究所により検討されています。RMAの基本的な計測方法は上記までの実稼動データによる伝達経路解析と同じです。従来との違いは得られた解析結果を利用し、応答点に対する各音源の寄与を把握するだけでなく、目標とする応答点を実現させるためにはどこを対策しなくてはいけないのかを教示してくれる点にあります。 すなわち、これまで悪い点を探すという受動的な解析手法であった伝達経路解析から目標を実現するための対策部位を探すという能動的な解析に発展させた手法になります。

RMAの利点

1.対策箇所をピンポイントで示す

応答点におけるターゲットを示すことで、どの部位の信号がどのような信号であればターゲットを実現できるのか示します。

2.ターゲット作りの自由度

ターゲット音の設定はさまざまなフィルタを組み合わせて作成することが可能です。回転数の次数成分やバンドパス・ストップフィルタなどを組み合わせることができます。

3.過渡応答に対応

過渡的な音に対しても有効な方法になり、フィルタの適用始めのフェードインや適用終了のフェードアウトを設定できます。

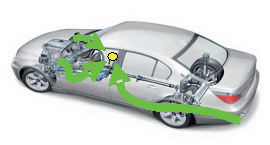

図7.TPAのイメージ

TPAは各音源から伝わる 音・振動を合算させ応答点として考える

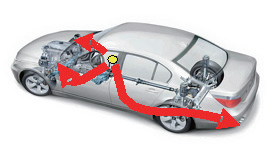

図8.RMAのイメージ

RMAは応答点側から各音源の音・振動がどのような音・振動であればよいのかを示す。

おわりに

“実稼動データによる伝達経路解析”が発表された当初はその画期的なアイデアから賛否が問われることもありましたが、音・振動を解析する重要な解析手法として認められてきており、自動車業界を初めとして様々な業種で使用され始めています。さらに現在取り組んでいるRMAは従来のアイデアを逆転させた発想から生まれた内容になり、ターゲットとなる音・振動を実現させるための有効な手法になることが期待されます。

開発者の声:実稼動データによる伝達経路解析

~株式会社本田技術研究所 四輪R&Dセンター 第12技術開発室

主任研究員 能村 幸介様よりいただきましたコメント~

多岐に渡る入力形態とその伝達経路を持つ自動車の振動騒音問題に対し、その解決には、伝達経路解析なる手法が有効であることは周知のことと思います。しかしながら、解析精度を求めれば求める程その実践には多くの時間がかかり、それが活用の妨げになっていました。提案させて頂いた手法で特にこだわったのは、解析精度とスピードでした。開発現場では、このどちらかが欠けると殆ど活用されなくなります。結果的に解析結果は、一般的な入力、感度、応答という扱いではなく、応答に対する応答という、解釈が若干難しいものになってしまいました。しかし、精度とスピードは当初のイメージ通りに達成できたと思っております。また、提案手法を実現するにあたり、PAKシステムは非常に適合性の高いプラットフォームでした。PAKシステムが無かったら実現していなかったかもしれません。今後のことについてですが、解析結果の扱いを容易にするためのRMA機能について現在開発中です。その他にも、機能向上に向けた幾つかのアイデアがありますが、近い将来、提案させて頂く日が来るよう取り組んでいく所存です。提案手法が各方面でご活用され、役立てていただけますよう願っております。

音響技術に関するFAQを公開しております。

詳しくはこちらから。