【理化学計測】オウンドメディア:電気化学測定(02)

【理化学計測】オウンドメディア:電気化学測定(02)に関するFAQ

QMatrixSumLines関数

MatrixSumLines関数はレインフロー法とは直接関係の無いもので、3次元データの編集を行うための関数です。この関数を利用することで、本来3次元であるレインフロー法の解析結果を、クラスカウント法のような2次元の結果に変換することができます。なお、疲労寿命推定は3次元データのままで計算可能です。

結果の表示や出力の際に見やすい形とするために利用できます。

記述は下記のようになります。

ResultRainflow = MatrixSumLines(RainflowMatrix, 0)

ここで、式の左辺は結果の変数の名前、RainflowMatrixはClsOffRainflowGetMatrix関数で作成された3次元のカウント結果の変数です。末尾の数値は0または1が設定できます。

末尾の0または1に応じて、3次元の結果をX軸、またはZ軸方向にまとめて2次元の結果に変換します。

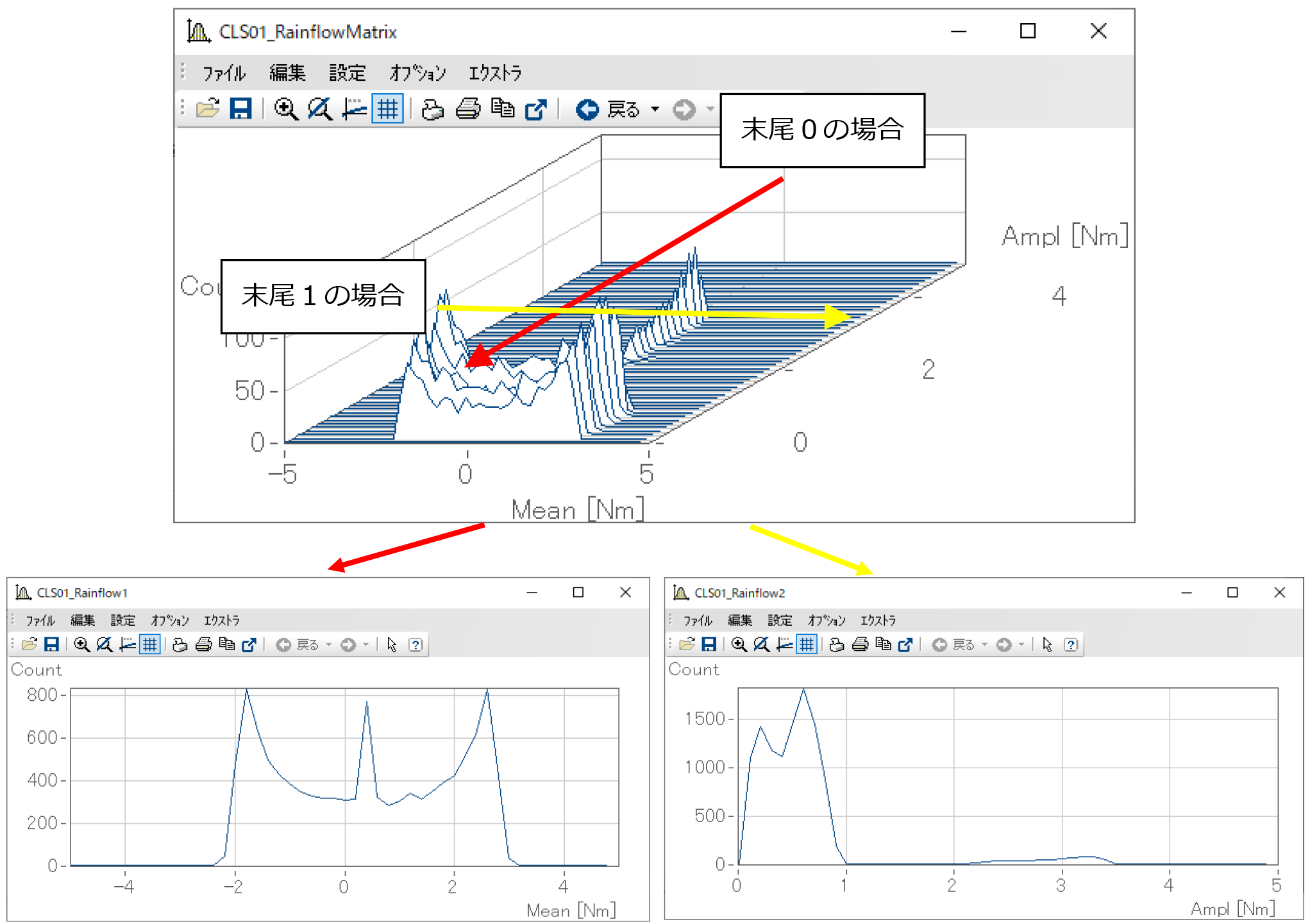

例として下図のようなMean, AmplをX軸、Z軸として持つ3次元データにこの関数を適用してみます。

末尾が0の場合、X軸方向にすべての結果が合算され、左側のようにMean-Countの2次元のカウント結果となります。同様に末尾が1の場合、Z軸方向にすべての結果が合算され、右側のようにAmpl-Countの2次元のカウント結果となります。ここまでの関数を利用することで、X軸、Z軸をどのように設定するか、最終的な結果をどちらにまとめるか、を任意に設定可能です。

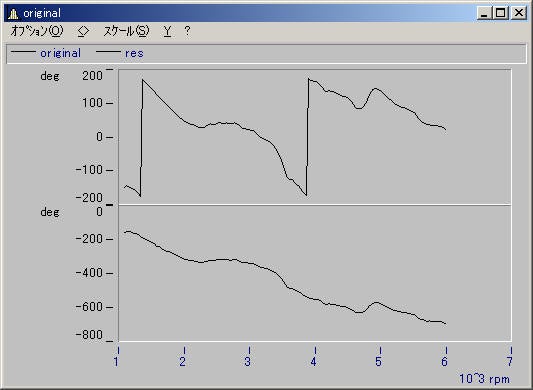

Q位相データを連続で表示するには?

Q関数"Smo"の係数の求め方

FAQ ID:s024

次のシーケンスから求めることができます。

例えば、7点の係数を求めます。

imp = Ramp( 0, 1, 100) * 0 imp = Set( imp, 50, 1) Res = Smo( imp, 7 )

この結果より次の係数を取得することができます。

| 0.04 | 0.12 | 0.20 | 0.28 | 0.20 | 0.12 | 0.04 |

これらの係数は以下のように反映されます。

y[u] = 0.04 * u[k-3] + 0.12 * u[k-2] + 0.20 * u[k-1] + 0.28 * u[k] + 0.20 * u[k+1] + 0.12 * u[k+2] + 0.04 * u[k+3]

Q文字列の連結1

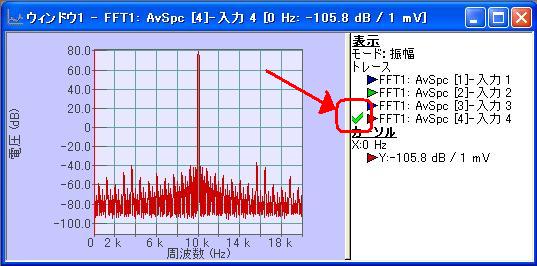

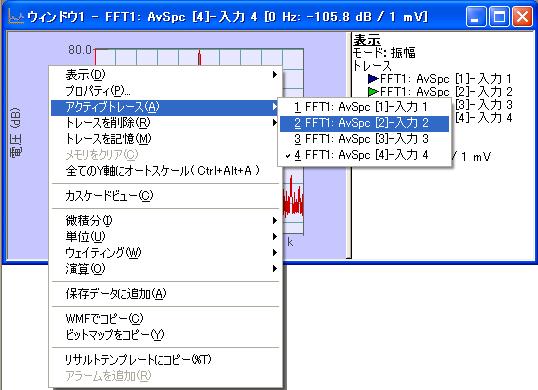

Qアクティブトレースを変更したい

QエクスポートしたWAVファイルを正しく読めない

FAQ ID:x219

NVGateでエクスポートしたWAVファイルを他のソフトウェアで読み込むと、振幅値が異なる。NVGateで再度読み込むと正しく読み込める。

他のソフトウェアで正しく読み込む方法を知りたい。

通常は、仕様上、WAVファイルは整数値データしか扱うことができません。

NVGateではWAVファイルの仕様を拡張して物理量を扱うことができるようにしています。

他のソフトウェアで読み込むためにはNVGateのWAVファイル内に記述された感度情報を取得する必要があります。

感度情報の取得方法は、当社で製作したプログラムを利用してください。

下記に示すアドレスからダウンロードできます。

NVGate専用Waveデータ情報取得プログラム

Q文字列の連結2

Q周波数データの微分・積分

FAQ ID:p013

周波数データの微分・積分は角速度の乗算・減算より求めます。

条件

OROSデータがDATAという変数で既に読み込まれていると仮定します。

また、例題として変数”DATA”は速度データとして、微分・積分の例を示します。

サンプル・シーケンス

以下のシーケンスを作成してください。

;------------------------------------------- ;DataはOROSで測定した周波数解析結果です。 ;OROS用のインポートフィルターを使用した場合 ;データはdBで出力されますのでリニアに変換します ;------------------------------------------- Velocity = 10^(Data/20)

;------------------------------------------- ;X軸(周波数データ)をデータから作成します ;------------------------------------------- Freq = Ramp( XOff?(Velocity), XDel?(Velocity), Leng?(Velocity))

;------------------------------------------- ;積分(変位) ;積分して、オリジナル比較できるようにdBに変換します。 ;------------------------------------------- Displacement = dB( Velocity / PI2 / Freq )

;------------------------------------------- ;微分(加速度) ;微分して、オリジナル比較できるようにdBに変換します。 ;------------------------------------------- Acceralation = dB( Velocity * PI2 * Freq )

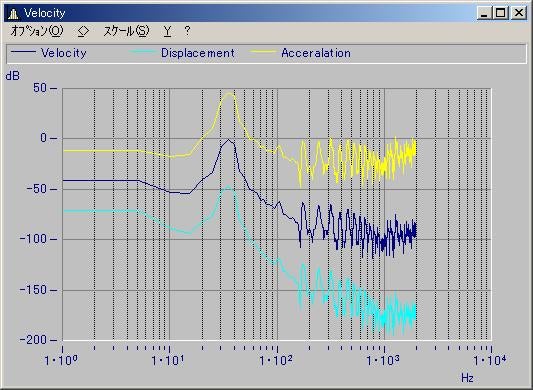

結果

注意:

詳細は信号処理関連の文献を参照してください。

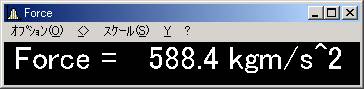

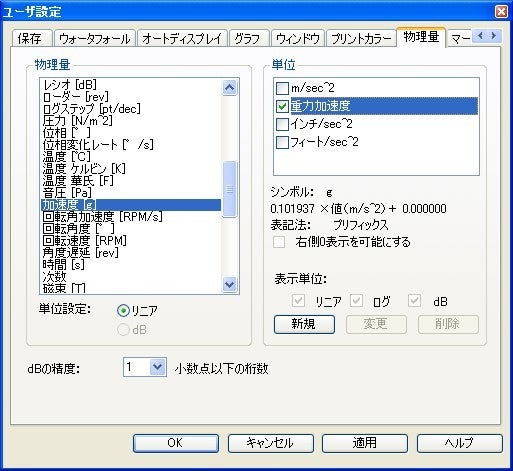

Q単位の自動計算

FAQ ID:s023

FAMOSは演算を行う際に単位を考慮します。

Example1

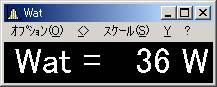

例えば、I=3[A],V=12[V]であれば、Wat=36[W]となります。

I = 3 'A' ;シングルクォーテーションです

V = 12 'V'

Wat = I * V

Show Wat

Example2

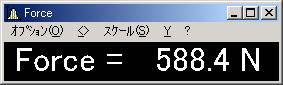

単位系にはSI単位系が使用されます。

Weight=60 'kg' g=9.80665 'm/s^2' Force = Weight * g

Example3

ユーザー単位系を使用したい場合、ダブルクォーテーションを使用してください。

Weight=60 '"kg"' g=9.80665 '"m/s^2"' Force = Weight * g

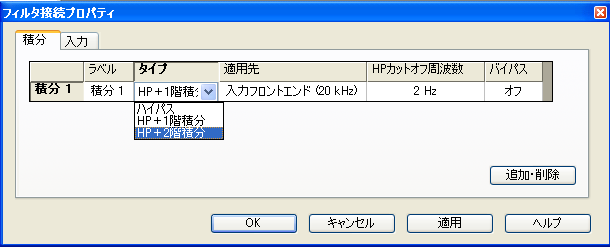

Q“加速度”を2階積分して“変位”に変換するにはどうしたらよいですか?

FAQ ID:x228

(NVGate V7以降)

アナライザから入力した”加速度”波形(横軸:時間)を2階積分して”変位”で表示したい場合。

積分を行うためには2種類あります。加速度を測定した場合を例とします。

(A) 加速度を時間系列で積分してからFFT解析

(B) 加速度をFFT解析してから、周波数軸で積分

(A) 加速度を時間系列で積分してからFFT解析

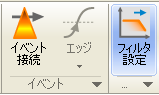

メニュー”入力設定>フィルタ設定”をクリックして、積分1を入力1に接続してください。

フィルタ接続プロパティが表示されますので、タイプに”HP + 2階積分”を選択して、”OK”ボタンをクリックしてください。

(B) 加速度をFFT解析してから、周波数軸で積分

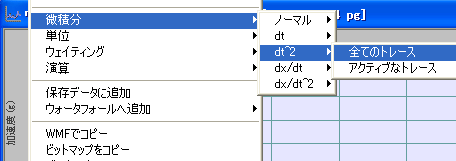

FFT結果ウィンドウ上(灰色箇所)で右クリックしてください。微積分というメニューが表示されます。 この場合、加速度のFFT結果に2πfを掛けたり、割ったりする単純な数値演算です。(dt 1階積分、dt^2 2階積分、dx/dt 1階微分、dx/dt^2 2階微分)

Qグループ変数を読み込むとアプリケーションが終了してしまう

Q測定時と同じスケールで結果ファイルを開くは可能ですか?

Q信号ファイルをチャンネル別にエクスポートしたい

FAQ ID:x214

結果ファイル(Result)や信号ファイル(Signal)をエクスポート(Export)する際に「ユーザ設定(Preferences)」で 「結果あたり1ファイルを生成する(Generate one file per result)」というチェックボックスがあります。

それをチェックしておくと結果ファイルは分割できますが、信号ファイルは分割できません。

信号ファイルは分割不可なのでしょうか?

残念ながら信号ファイル(Signal)はエクスポート時に「結果あたり1ファイル生成」を選択してもチャンネルを分割することはできません。

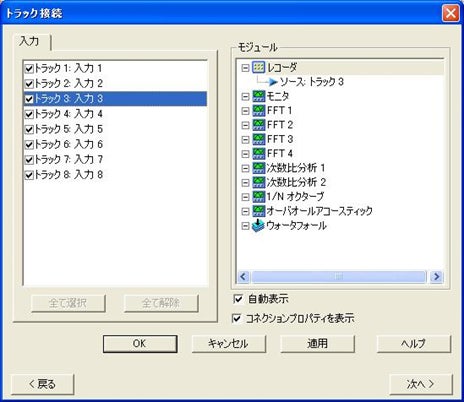

しかし、記録された信号ファイルを再レコードすることで必要なチャンネルのみを取り出すことが可能です。

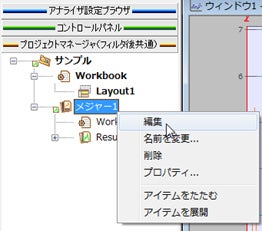

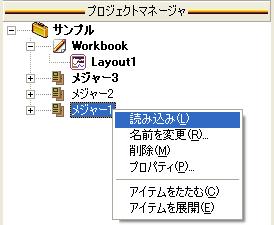

操作手順:

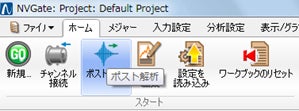

(1) オフラインモードに変更

(V7以降)

(V6以前)

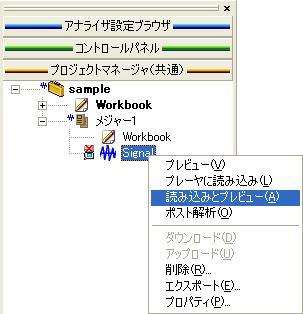

(2) 信号ファイルをプレーヤに読み込み

(3) 必要なチャンネルをレコードに接続

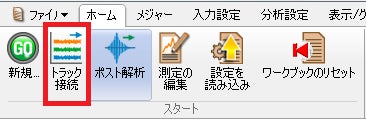

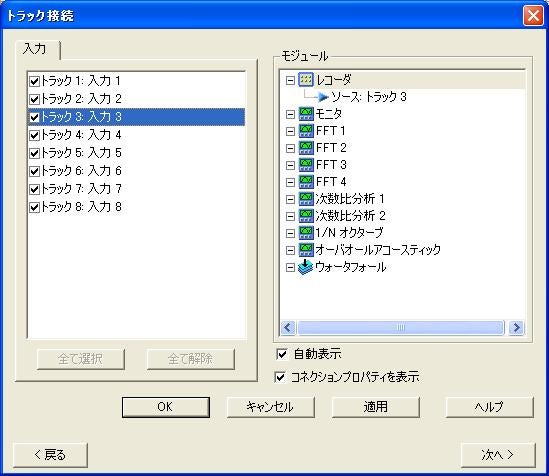

(V7以降) ホーム>トラック接続

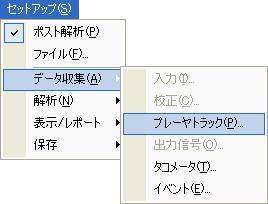

(V6以前) メニュー>セットアップ>データ収集>プレーヤトラック

(4) 再解析スタート

(5) 作成されたSignalをプロジェクトマネージャよりエクスポート

Qセンサ情報を他のPCへ移植するには?

Q2 TEDSとは何ですか。

FAQ ID:セクション I:定義と専門用語

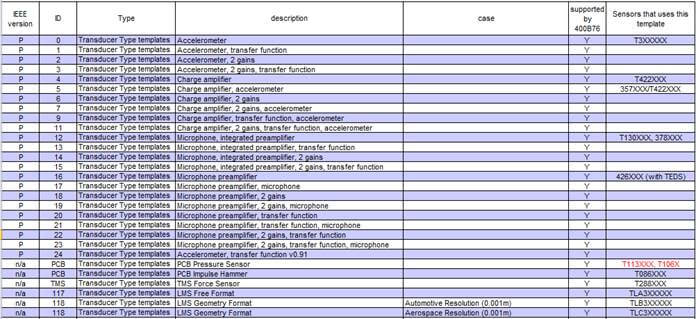

TEDS(Transducer Electronic Data Sheet)とは、センサ内でトレーサビリティデータを記録してあるチップのことです。マイクロホン用TEDSチップは、プリアンプに内蔵されており、0.9形式または1.0形式でプログラムできます。マイクロホンを多数使用する際に、センサの位置を特定するのにTEDSは特に便利です。PCBの130xXX型センサや上位機種の378xXX型システムは、1.0でプログラミングされています。

TEDSチップは、センサに関するデータを記録する小さな部品です。PC用のUSBメモリを小さくして、フォーマット済のテンプレートを追加したようなものです。TEDSチップには、型番、S/N、校正日、分極タイプ等のセンサに関する情報を記録してあります。 規格はIEEEが定めていて、IEEE (P)1451.4やIEEE 1451.4が一般的です。これら規格バージョンの中に、センサ毎に異なったIDテンプレート番号があります。TEDSはリーダーで読み取ることができます。または、TEDS書込ソフトを使って読み取ったりプログラムしたりすることができます。

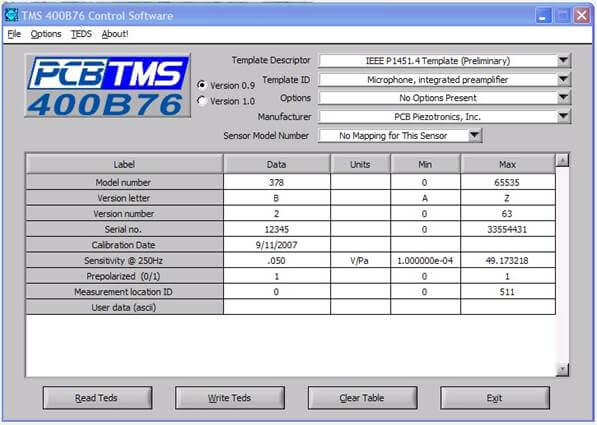

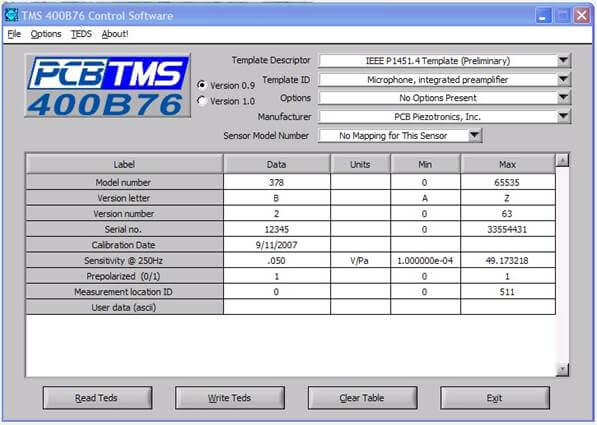

IEEE (P)1451.4にある接頭辞「P」はpreliminary(暫定的)の略であり、PCBのマイクロホンとプリアンプの組み合わせにおいてはバージョン0.9です。PCBのマイクロホンで最も多いIDテンプレートはテンプレート12であり、マイクロホンとプリアンプです。テンプレート16はプリアンプだけのテンプレートであり、プリアンプが別で注文されるとプログラムされて出荷されます。マイクロホンとプリアンプを共にアセンブリとして注文された場合には、プリアンプだけのテンプレート(16)は削除され、他のマイクロホンとプリアンプのテンプレートが優先され、TEDSリーダーを立ち上げると表示されます。バージョン0.9の例を以下に示します。

The Modal Shops 400B76型リード/ライトソフトを使った際のスクリーンショットの例を下記に示します。TEDS IEEE P1451.4の暫定フォーマットで列の制限がありました。そのため、型番は最初の3文字だけであり、バージョンはrev(リビジョン)を表わす文字であり、最後の2ケタはバージョン番号です。テンプレートでは、型番の前にある0を省略しています(下記参照)。下記の型番は、378B02です。型番に加えて、S/N、校正日、感度、そしてプリポラライズド型(1)か外部分極型(0)かが示されます。お客様のメモはASCIIの欄に記入できます。

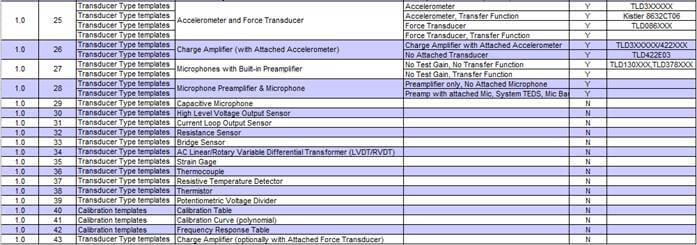

バージョン1.0 (IEEE 14.51.4)では、PCBではマイクロホンにテンプレート27と28を使用します。

バージョン1.0では、テンプレートが拡大され、音場タイプやマイクロホンサイズなどの追加情報を含んでいます。

0.9でフォーマットされた製品を購入しても、PCBにてTEDSフォーマット1.0にプログラミングし直すことが可能です。ただし、一旦1.0にしてしまうと、0.9のフォーマットに戻すことはできません。そのため、PCBでは慎重を期して、上位機種の378システムも、バージョン0.9でプログラミングしています。どちらか不明の場合は、購入記録を見て、378xXX (0.9)またはTLD378xXX (1.0)のどちらにプログラミングされているかを調べてください。

加速度計には別のテンプレートがあり、いくつかのテンプレートは、型番にTLA、TLB、TLC(プログラミングするテンプレートを示します)を含むLMSソフトと共に使用するためのものです。

お客様側でTEDS読み出しについて問題が生じたら、TEDSリーダーがあるかどうかまず確かめて、メーカー、型番、そしてバージョン0.9または1.0のどちらに対応しているかを調べてください。

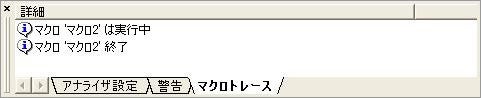

Qマクロの実行状態を確認できますか?

FAQ ID:x110

可能です。

ログウィンドウの”マクロトレース”を確認してください。以下のように実行状態を確認できます。

ログウィンドウは、ホームタブ内の”ワーキングセット”> “ログウィンドウ” にチェックを入れると確認できます。

また、トレースコマンドを利用すると希望するメッセージを表示することができます。

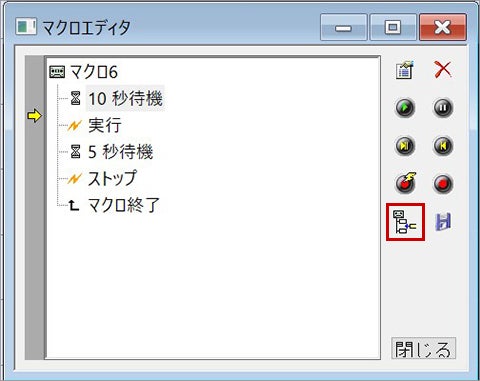

例えば、下図のマクロに対し、計測待機中を示すメッセージを表示したい場合、マクロエディタの”アルゴリズムコマンド挿入”ボタンをクリックしてください。

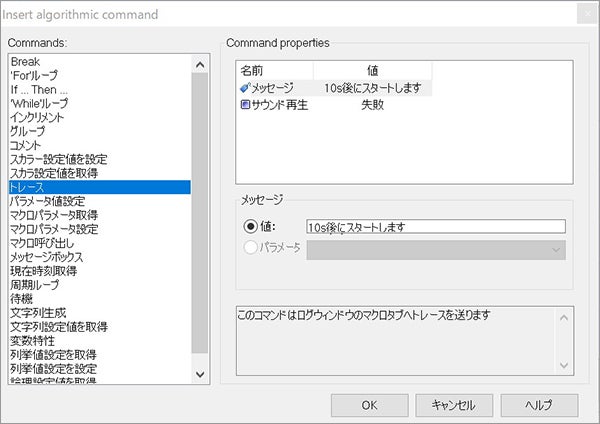

左側のコマンドリストから”トレース”を選択し、メッセージに表示させたい文字列を設定します。

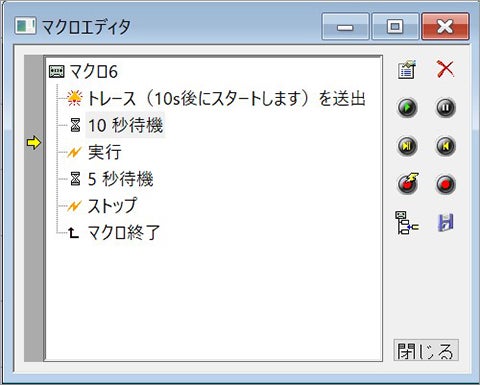

以下のようにマクロエディタにトレースコマンドが挿入されますので、”実行”ボタンをクリックしてください。

ログウィンドウには以下のように表示されます。

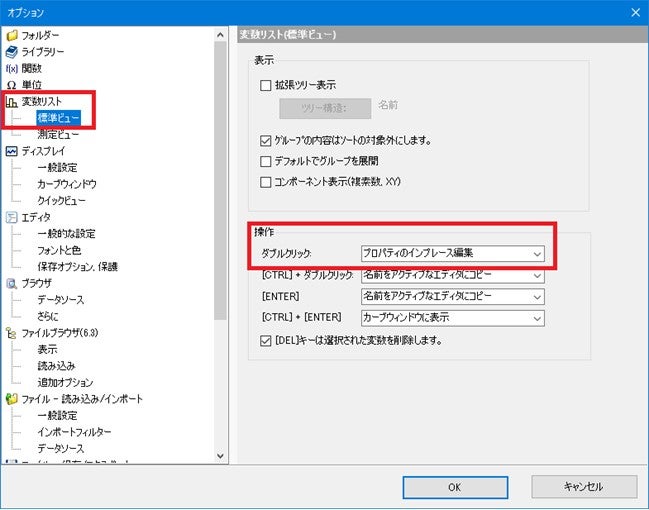

QFAMOS 2023で変数リストの変数をWクリックしてもシーケンスエディタに変数が転送されない。

Q大文字を小文字に変換

Q校正信号を使い、この値を74dBとしたい

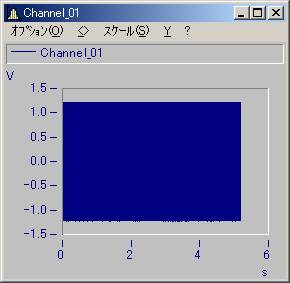

FAQ ID:p010

騒音計から測定した校正信号をパソコン上でdB変換するとMAXが0dBになってしまいます。74dBにするにはどうすればよいですか?

74dBの校正信号を添付しますので、FFT画面でピーク値を74dBに合わせてもらえないでしょうか。

;測定した時系列信号は以下のように変換されdB表示されます。

; dB = 20 * Log( 測定値 / 参照値)

;従って、今回この式を使って、

; dB = 74

;に相当する参照値を測定値から求めればよいことがわかります。

;-----------------------------------------------------------

;それでは実際に値を求めてみましょう

;-----------------------------------------------------------

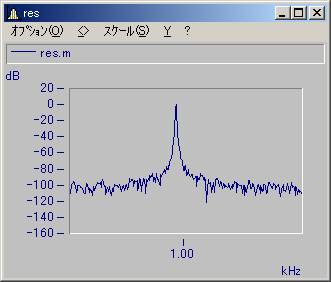

;最初にFFTのピーク値を求めます。

_res_Y = Max( Cmp1( Spec( Channel_01 )))

;一般に音の評価では実効値で評価します。

_res_Y =_res_Y / Sqrt(2)

;この信号より、参照値を求めます。

_res_REF = _res_Y / (10 ^( 74 / 20))

;-----------------------------------------------------------

;以上で準備は完了です。

;-----------------------------------------------------------

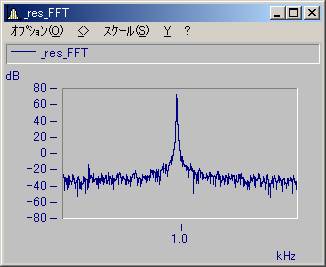

;求めた参照値を使ってFFT演算して結果を表示してみましょう。

_res_FFT = Spec( Channel_01/_res_REF)

_res_FFT = db(_res_FFT.M / Sqrt(2))

Show _res_FFT

;ピーク値は74dBになっています。

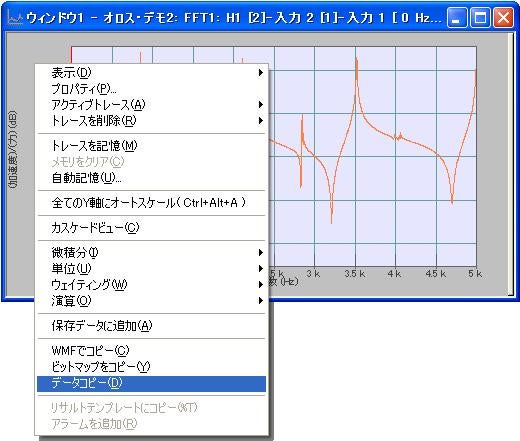

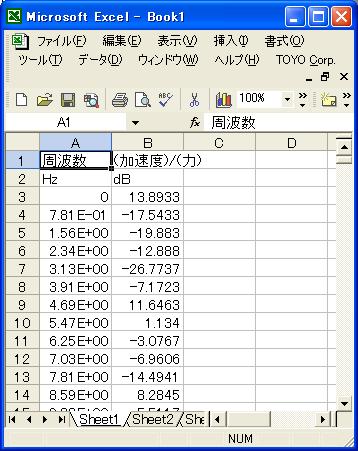

Qテキストファイルでエクスポートする際にdBで出力したい

FAQ ID:x210

ファイルのテキストファイル出力の時、画面表示(dB)と異なる単位(Pa)で表示される。これを画面出力と同じ単位(dB)で出力できますか?

ご質問頂きました「テキストファイル出力時のdB出力」についてですが、 残念ながらテキストファイル出力時にはdB値で値を出力することはできません。

NVGateはデータをSI単位系で統一しています。

そのため、テキストファイル出力は物理値で出力されます。

お手数ですが、Excelなどに読み込み、dB値に変換してください。

変換式は以下となります。

dB値 = 20*log10(物理量)

音圧の場合、以下のようにリファレンスを設定する必要があります。

dB値 = 20*log10(物理量/2E-5)

尚、画面に表示された波形を1ch毎にでよければ、グラフ上で右クリックして ”データコピー”メニューを選択し、Excelなどへ貼り付けると、dB値で値を コピーすることができます。