【理化学計測】オウンドメディア:電気化学測定(02)

【理化学計測】オウンドメディア:電気化学測定(02)に関するFAQ

QOROSで複数回測定したトラッキングデータの平均を求めたい

FAQ ID:o007

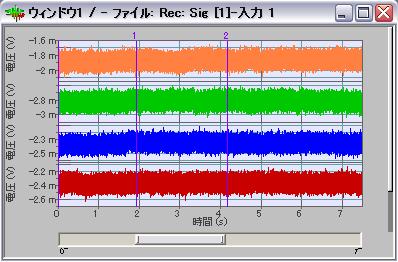

高速で回転数を上昇させた場合など、ハードウェアの制約上の理由により設定した回転数のデータを取りこぼしたり、測定毎に回転数データが異なる場合があります。

このようなデータに対して平均を求めたい場合には少し問題があります。

問題とはサンプルした回転数情報が一致しないからです。

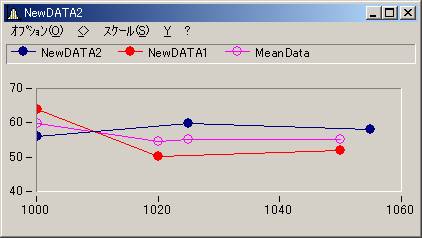

例えば、以下のようにデータが並んだ場合です。

| RPM1 | DATA1 | RPM2 | DATA2 | |

| 1000 | 64 | 1000 | 56 | |

| 1020 | 50 | 1025 | 60 | |

| 1050 | 52 | 1055 | 58 |

このような場合、FAMOSでは2つの解決方法があります。

- 回転数の値を補間する方法

- 関数"Add"を利用する方法

以下で各方法の説明を行います。

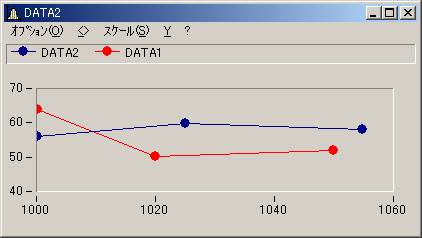

回転数の値を補間する方法

指定した回転数の値を補間して算出して、同じ回転数情報を持たせます。このように処理すれば単純に足し合わせることができます。

関数”XYdt”を利用します。

回転数やデータとしてサンプルの値を使用します。このとき、補間する回転数間隔を 25[rpm] とします。

以下の式でデータを補間します。

NewDATA1 = XYdt( RPM1, DATA1)

NewDATA2 = XYdt( RPM2, DATA2)

| RPM1 | DATA1 | RPM2 | DATA2 | |

| 1000 | 64 | 1000 | 56 | |

| 1025 | 50.3333 | 1025 | 60 | |

| 1050 | 52 | 1055 | 58.3333 |

このようにデータを補間すれば、簡単にデータを演算できます。

例えば。平均を求めるためには以下の式を実行させてください。

MeanData = (NewDATA1 + NewDATA2)/2

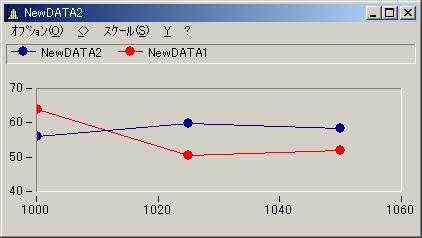

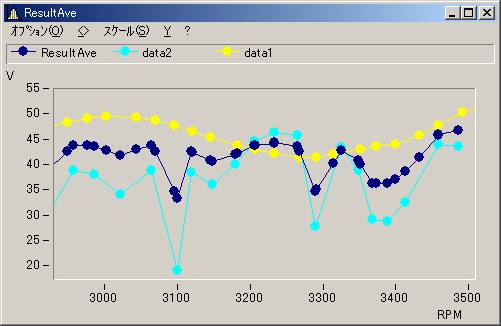

関数Addを利用する方法

先程、データを補間して指定した回転数間隔の値を算出しましたが、関数"Add" を利用すると測定したデータポイントを全て利用します。

NewDATA1 = XYof( RPM1, DATA1)

NewDATA2 = XYof( RPM1, DATA2)

MeanData = Add( NewDATA1, NewDATA2, 0) /2

| RPM1 | DATA1 | RPM2 | DATA2 | RPM | MeanDATA | ||

| 1000 | 64 | 1000 | 56 | 1000 | 60 | ||

| 1020 | 50 | 1020 | 5406 | ||||

| 1025 | 60 | 1025 | 55.1667 | ||||

| 1050 | 52 | 1050 | 55.1667 | ||||

| 1055 | 58 | 1055 |

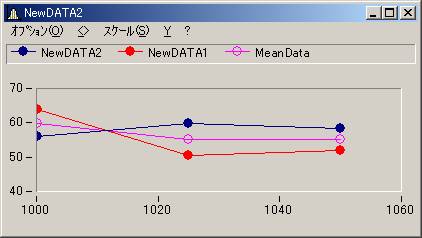

この方法の実用シーケンスを以下に紹介します。

下図は結果の例です。

オリジナルのデータ(data1 & data2)に対して、結果(ResultAve)は全てのデータポイントが含まれます。

注意:

データを加算する際に、関数"Add"は単調増加関数しか扱いことができません。

単調増加でない場合、並べ替えを行う必要があります。

;_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

;_/ OROSトラッキングデータの平均を求めます。

;_/ -------------------------------------------------------------

;_/ 複数回のトラッキング解析を行い、これらの平均データを算出します。

;_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

;変数リストで選択されているデータを処理します。

_k_Total = VarGetInit(1)

;*********************************************************

;

変数リストでどのチャンネルも選択されていない場合にはシーケンスを終了します

;*********************************************************

if _k_Total<=0

_k_ret = BoxMessage( "エラー", "変数リストで処理したい変数を

選択してください","!1")

Delete _k_*

ExitSequence

End

;*********************************************************

;最初のデータを作成します。

;*********************************************************

_k_VarName = VarGetName?(1)

;OROSデータは回転数とデータが別変数となっています。

;回転数の変数名を取得します。

;---------------------------------------------------------

_k_pos = TxWhere( _k_VarName, ":")

_k_GroupName = TPart( _k_VarName, 1, _k_pos)

_k_RPMName = TAdd( _k_GroupName, "回__数プロファイル_タコ1回__数")

;関数ADDの引数は単調増加である必要があるので

;回転数が減少する場合に備えて、ソートします。

;---------------------------------------------------------

Sequence kim_sort <_k_RPMName>, <_k_VarName>, _k_Res1, _k_Res2

ResultAve = XYof( _k_Res1, _k_Res2)

;*********************************************************

;2つ目以降のデータを作成します。

;*********************************************************

_k_Index = 2

While _k_Index <= _k_Total

_k_VarName = VarGetName?( _k_index)

;OROSデータは回転数とデータが別変数となっています。

;回転数の変数名を取得します。

;-----------------------------------------------------

_k_pos = TxWhere( _k_VarName, ":")

_k_GroupName = TPart( _k_VarName, 1, _k_pos)

_k_RPMName = TAdd( _k_GroupName, "回__数プロファイル_タコ1回__数")

;関数ADDの引数は単調増加である必要があるので

;回転数が減少する場合に備えて、ソートします。

;-----------------------------------------------------

Sequence kim_sort <_k_RPMName>, <_k_VarName>, _k_Res1, _k_Res2

_k_TempRes = XYof( _k_Res1, _k_Res2)

ResultAve = Add( ResultAve, _k_TempRes, 0)

_k_Index=_k_Index+1

End

ResultAve = ResultAve / _k_Total

Show ResultAve

delete _k_*

ExitSequence

シーケンスファイル kim_sort

;=======================================================

;

1つの変数を昇順に並べ替え、それに対応してもう1つの変数を並べ替えます。

;【使用方法】

; Sequence DATA1, DATA2, Result1, Result2

_ksort_RPM = PA1

_ksort_Data = PA2

;-------------------------------------------------------

_ksort_tempRPMX = Sort

( _ksort_RPM, 3)

_ksort_cnt=1

_ksort_Result = Leng(0,Leng?(_ksort_RPM))

While _ksort_cnt<=Leng?(_ksort_RPM)

_ksort_temp = Value

( _ksort_Data, _ksort_tempRPMX[_ksort_cnt])

_ksort_Result[_ksort_cnt] = _ksort_temp[1]

_ksort_cnt = _ksort_cnt+1

End

PA3 = Sort( _ksort_RPM, 1)

PA4 = _ksort_Result

Delete _ksort_*

Q前にあるスペースを削除

Qテキスト形式で保存するとヘッダーのName欄とデータの列がずれる

FAQ ID:x198

NVGateのテキスト出力結果は、Excelのように行列形式で出力されません。

各ブロック毎に出力されます。これはテキストファイルのサイズが大きくならないように必要な結果だけを出力しています。

ヘッダブロック <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

BEGIN_HEADER

END_HEADER

情報ブロック <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

BEGIN_INFO

Sampling_frequency 5.12000e+004

Number_of_tracks 1

Number_of_points 90624

Track 1

Name 入力 1

Magnitude Acceleration

Unit gal

Coef_A 1.00000e+002

Coef_B 0.00000e+000

Type ANALOG

RangePeak 1.00000e+001

Coupling AC

END_INFO

データブロック <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

BEGIN_DATA

6.64534e-004

1.84066e+001

3.68014e+001

5.51741e+001

7.35135e+001

9.18087e+001

1.10049e+002

1.28222e+002

1.46318e+002

:

:

:

END

Qパワー加算

FAQ ID:p012

音圧をP1,P2,・・・,Pnとして、これに対応した参照レベルを考慮したdBレベル値をL1,L2,・・・,Lnとします。

これらの関係は以下のようになっています。

ここで、PREFは音圧では2E-5Paなどの参照値です。

これらの加算値は以下のように計算できます。

【Example】

60dBと80dBの加算値は以下のようになります。

【Example】

リニア値では以下のようになります。

これらのリニア値に対して二乗して加算します。

このdB値を算出します。

【Example】

オーバーオール値の計算は以下のようになります。

20 * Log( Sqrt( Sum( idB( DATA)^2) / 1.5))

ここで、

DATAはdBの値です。

1.5は等価ノイズバンド幅です。

等価ノイズバンド幅:

1.5 = ハニング

Q1Gが60dBになるように設定したい。リファレンスdB値の変更方法は?

FAQ ID:x102

(V7以降)

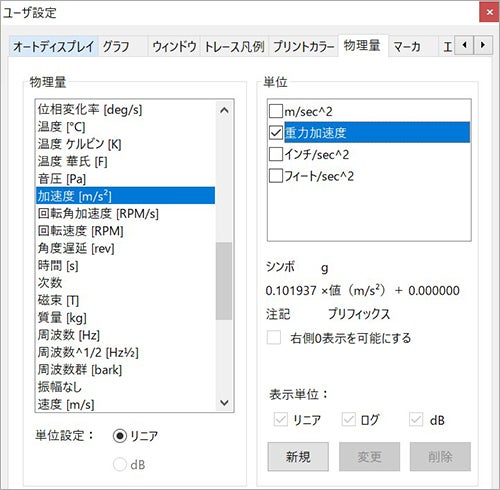

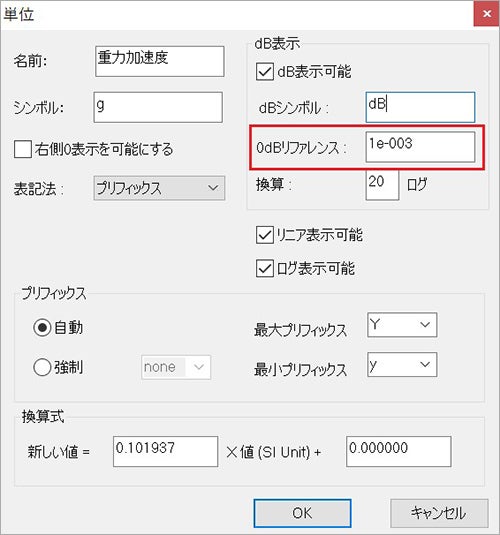

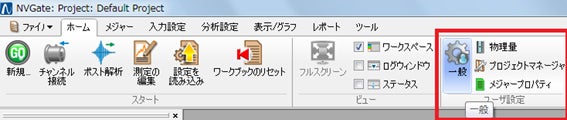

ホームタブ>ユーザ設定>一般を選択してください。ダイアログが表示されますので、"物理量"タブを選択してください。

(V6以前)

メニュー"ユーザ/ユーザ設定"を選択してください。ダイアログが表示されますので、"物理量"タブを選択してください。

左側のリストから"加速度"を選択します。これに対応して右上のリストの内容も変わります。ここで"重力加速度"を選択してください。

次に、右中の"新規"ボタンクリックします。

右上の0dBリファレンスにリファレンス値を入力します。

リファレンス値は重力加速度で入力します。すなわち、1Gが60dBになるように、1e-3 (1mG)を0dBリファレンスに設定します。

OKボタンを押して、変更を確定します。

これで、グラフをdB表示した際に、1G = 60dBで表示されます。

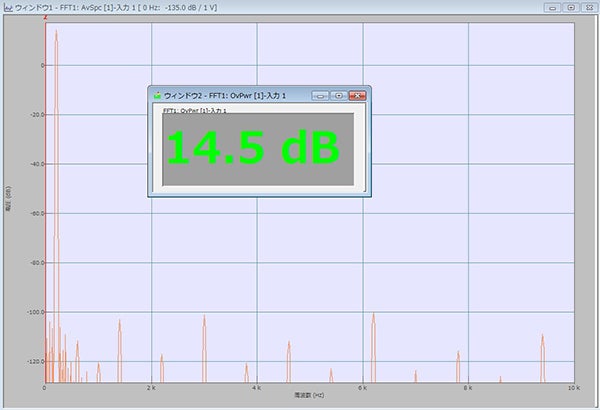

QFFTのオーバオール値を表示させるためには?

FAQ ID:x170

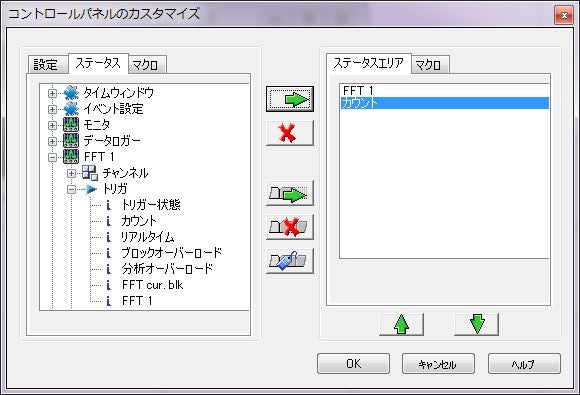

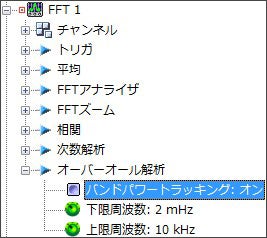

以下の手順でオーバオール値を表示させることができます。

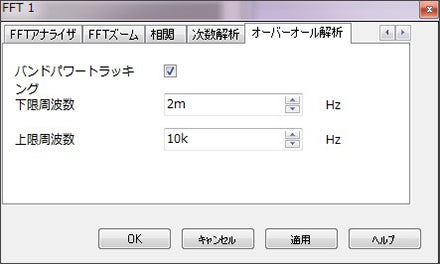

1. アナライザ設定ブラウザの”FFT1>オーバーオール解析>バンドパワートラッキング”をオンに設定してください。

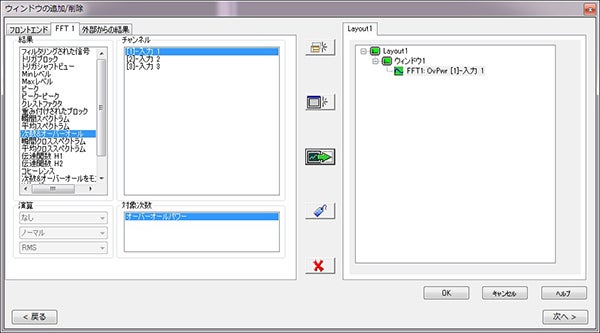

2. リボンタブから”表示/グラフ>ウィンドウ>追加・削除”を選択し、表示されたダイアログで”FFT1”タブを選択してください。

3. 左のリストから”次数&オーバーオール”を選択し、真ん中から対象のチャンネルと”オーバーオールパワー”を選択して、ウィンドウを追加してください。

オーバーオール値のウィンドウが表示されます。

(補足)

以下の手順でもバンドパワートラッキングをオンに設定できます。

1. リボンタブから”分析設定>FFT1>  ”を選択し、表示されたダイアログで”オーバーオール解析”タブを選択して”バンドパワートラッキング”をオンに設定してください。

”を選択し、表示されたダイアログで”オーバーオール解析”タブを選択して”バンドパワートラッキング”をオンに設定してください。

なおV11以降では、以下の手順でもバンドパワートラッキングをOnに設定できます。

1. NVGate画面左下の ボタンをクリックし、表示されたダイアログの左下の”FFT1パラメータ>設定

ボタンをクリックし、表示されたダイアログの左下の”FFT1パラメータ>設定 ”をクリックしてください。

”をクリックしてください。

2. 表示されたダイアログで”オーバーオール解析”タブを選択して”バンドパワートラッキング”をオンに設定してください。

Qポスト解析時に信号の再生が早過ぎて途中の解析結果を確認できない

FAQ ID:x222

レコードで測定した信号をプレーヤで後解析しています。 このとき、解析を開始すると、すぐに終了してしまい途中の経過がわかりません。再生速度を遅くする方法はありませんか?

オフラインでの解析はとても高速で便利なのですが、時間の経過と共に解析したいような場合、早過ぎてしまいます。

しかし、対応する方法が2つあります。

【方法1】

例えば、FFTの場合、オーバラップ=99.99%のように大きく設定します。

オーバーラップを大きくすることで計算量が多くなるので表示上、ゆっくりと解析されているように見えます。

しかし、解析条件であるオーバーラップを変更しますので、結果が多少変わります。注意してご使用ください。

【方法2】

「時間ステップ」のパラメータを設定することで、クリックするたびにその時間間隔で解析を実行することができます。

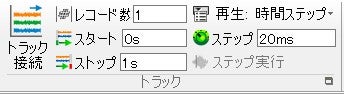

NVGate V7以降

1. ポスト解析の設定をご用意ください。

2. 「入力設定タブ」の「トラック」の「再生」を「時間ステップ」に設定します。

3. 「ステップ」のパラメータに必要な時間間隔を入力します。

4.実行ボタンを押した後に「ステップ実行」をクリックすることで、時間間隔で解析を実行します。

NVGate V6 以前

1. ポスト解析の設定をご用意ください。

2. 「アナライザ設定ブラウザ」の「プレーヤ」から「解析モード」を「時間ステップ」に設定します。

3. 「時間ステップ」のパラメータに必要な時間間隔を入力します。

4.実行ボタンを押した後に「ステップ実行」をクリックすることで、時間間隔で解析を実行します。

注意:

FFTの解析タイミングと、時間ステップはそれぞれ同じくらいに設定しないと ステップ実行ボタンを押しても解析結果が変わらないので注意してください。

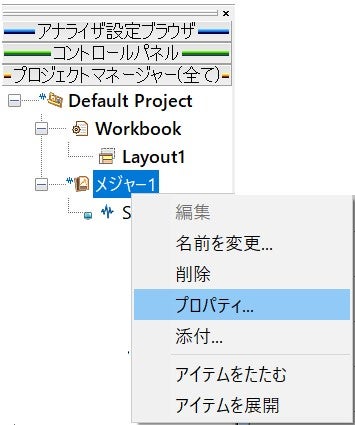

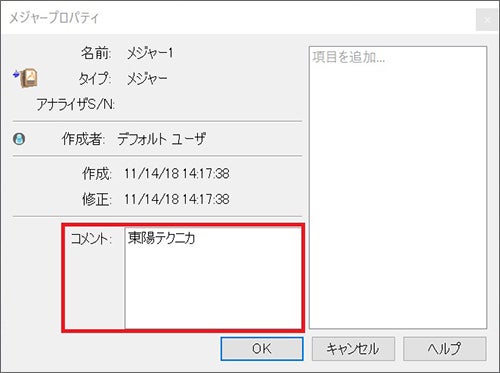

Qレコードデータ保存時のコメント

Q解析が終了しない

FAQ ID:x188

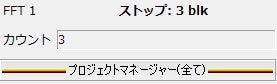

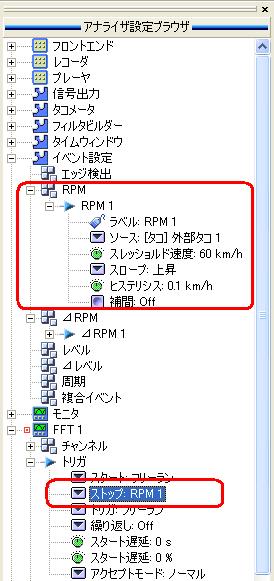

トラッキング解析を行っています。トリガに⊿RPMを指定して、開始・終了をしています。

このため、指定した回転数に達した場合、解析が終了するはずですが、停止しません。

NVGateはマルチジョブアナライザです。

トラッキング解析以外にアナライザは使用していませんか?

例えば、同時にFFT解析を行い、無限に解析を行う設定になっていると、トラッキング解析は完了しても、FFT解析は完了していないので、全体の解析は完了しません。

もし、FFT解析を同時に行い、トラッキング解析と同時に解析を終了させたい場合には、FFTアナライザのトリガに停止条件を追加してください。

具体的にはRPMというイベントを新しく作成し、FFTのトリガ/ストップに指定します。

Qハードウェアと接続できない(その3)

FAQ ID:x023

ハードウェアとソフトウェアのライセンスやバージョンが一致していない場合、OROSに接続できません。

東陽テクニカで製品を出荷する際、ハードウェアとソフトウェアのライセンスとバージョンは一致しています。しかし、複数台のハードウェアをお持ちのユーザー様の場合、本来と異なる組み合わせで使用し、このようなケースが発生することがございます。

付属のCDの盤面に、対応するOROSのS/N(90で始まる6桁の番号)が記載されていますので、そちらをご確認の上、適切な組み合わせでご使用ください。 なお、対応するCDを紛失された場合は、東陽テクニカ OROSサポートまでご連絡ください。技術スタッフが対応いたします。

関連

QFFT計算結果を実部虚部形式で表示するサンプルパネル

Qリサージュ波形を作りたい。

Q英語メニューで動作させたい

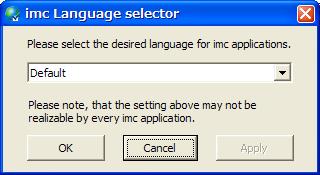

FAQ ID:g069

言語切替を行うことで日本語以外のメニューで表示させることができます。

言語切替を行うためには、以下のプログラムを起動させてさせてください。

C:\Program Files\imc\Shared\ImcLanguageSelector.exe

ImcLanguageSelectorが見つからない方は弊社までお問い合わせください。

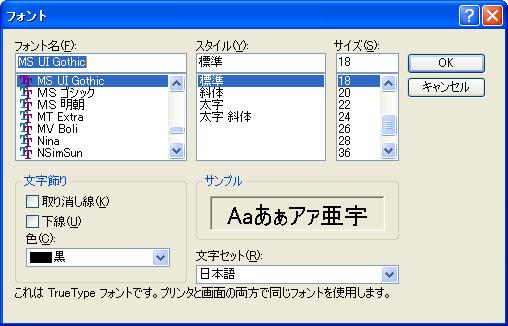

以下のダイアログが表示されます。

このダイアログのリストボックスから希望する言語を選択して下さい。

- 日本語

- 英語

- ドイツ語

- フランス語

- 中国語

を選択することができます。

Defaultを選択した場合、OSで使用されている言語を使用します。

Q後にあるスペースを削除

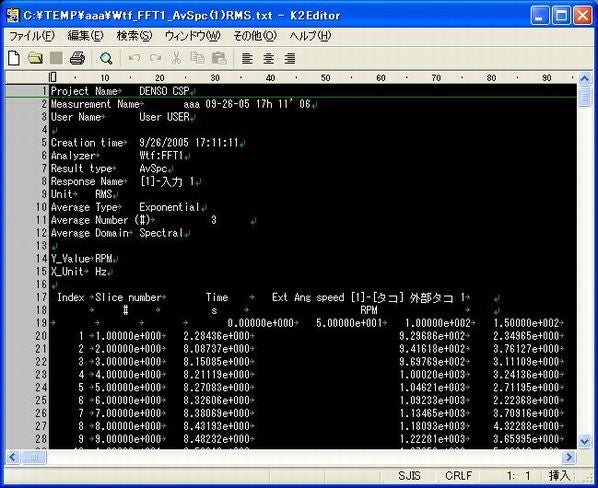

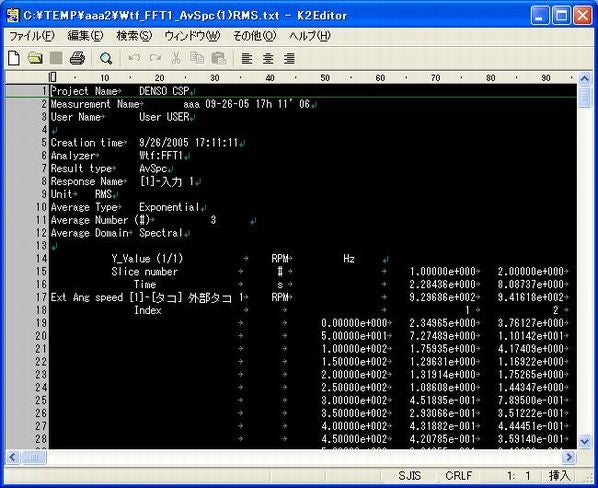

Qウォーターフォール結果をテキストに変換

FAQ ID:x194

ウォータフォール結果をテキストファイルに変換する際の質問です。

OR24使用時もテキストファイルに変換し、その後エクセルに貼り付けて数値化して 分析をしていました。

今回購入したOR34についても同様な方法でテキストファイル まで変換し、エクセルに貼り付けようとしたとき、横軸が周波数になっているため、エクセルの横軸256個枠に収まりきらず、データが全部貼り付けできません。

OR24の場合は、横軸がサンプリングした個数でしたので問題ありませんでし た。OR34の変換でもOR24と同じように、横軸サンプル個数、縦軸周波数とならないでしょうか?

OR34アプリケーションでもOR24アプリケーションと同様のフォーマットでWFデータ をエクスポ ートする事は可能です。

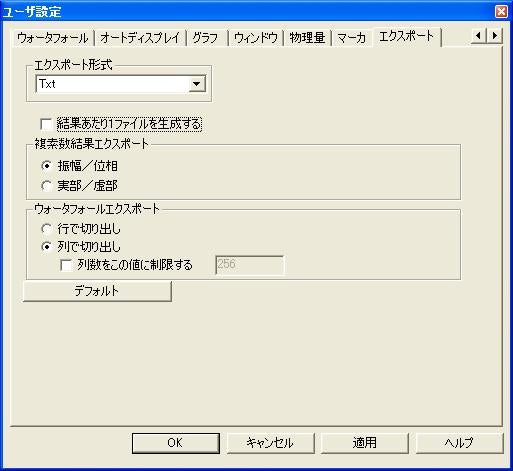

以下に操作方法を示します。

-

(V7以降) ホーム>ユーザ設定から一般を選択してください。

(V6以前) メニュー>ユーザ>ユーザ設定を選択してください。

-

"ユーザ設定"ダイアログで"エクスポート"タブを選択してください。

結果は以下のように行と列が転置されます。

参考に通常の場合は以下です。

Qパワー平均

Q貼り付けたグラフの文字フォントを調整したい

Q信号波形にA特性フィルタを適用して波形を記録したい(その1)

FAQ ID:x091

信号波形にA特性フィルタを適用して、RMS値でその波形を記録できますか?

騒音計のLeq値などを求めるオプション"オーバオールアコースティック"をご利用ください。

*注意:このオプションは有償です。

これにより時間信号にA特性フィルタを適用し、時間平均を行うことが可能です。このデータを時間系列で取得するためには、さらにメニュー"チャンネル/ウォータフォール"を選択して、この結果をウォータフォールメモリに接続します。

関連