【理化学計測】オウンドメディア:電気化学測定(02)

【理化学計測】オウンドメディア:電気化学測定(02)に関するFAQ

QOR36/38でPCにデータを保存できない

Q積分を行うためには?

FAQ ID:x064

アナライザから入力した波形(横軸:時間)を微積分したいのですが, どの様な手順で行えば良いのでしょうか?

積分を行うためには2種類あります。加速度を測定した場合を例とします。

(1) 加速度を時間系列で積分してからFFT解析

(2) 加速度をFFT解析してから、周波数軸で微分・積分

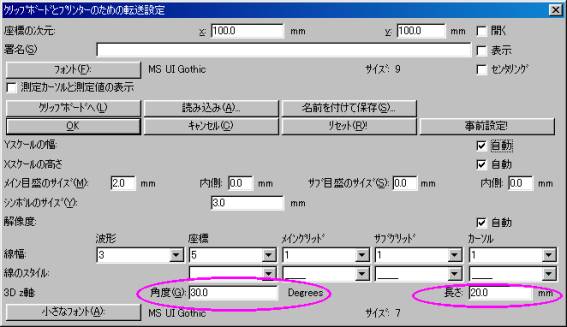

(1)を行う場合にはASBにあるフィルタビルダの積分を定義してく ださい。ここで定義した積分をFFTプラグインに適用します。

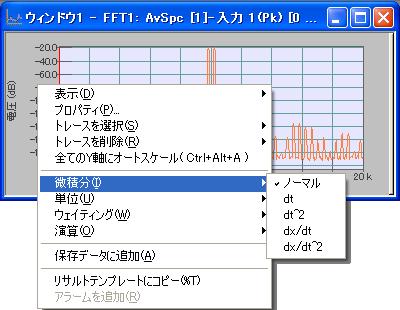

(2)のはFFT結果ウィンドウ上で右クリックしてください。微積分というメニューが表示されます。 この場合、加速度のFFT結果に2πfを掛けたり、割ったりする単純な数値演算です。

Qプロジェクトを別のPCに移行する方法

FAQ ID:x223

保存したプロジェクトを別のPCで使用したい。どのようにNVGateに読み込ませればよいですか?

プロジェクトをPC1からPC2へ移行する方法を説明します。

NVGate V10以降の場合

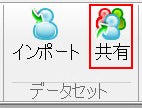

1. PC1のNVGateを開き、ホームタブ内の共有を選択します。

2. ダイアログが表示されます。

ターゲットに適当な保存先を選択し、移行したいプロジェクトを選択して共有を選択します。選択したプロジェクトが、ターゲット先のフォルダに保存されますので、プロジェクトをUSBメモリなどにコピーし、PC2へ移します。

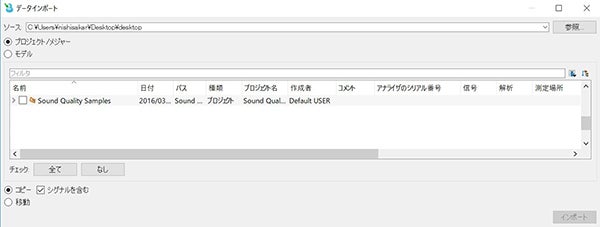

3. PC2のNVGateを開き、ホームタブ内のインポートを選択します。

4. ダイアログが表示されます。

“参照...”を選択し、読み込みたいプロジェクトがあるフォルダを選択します。

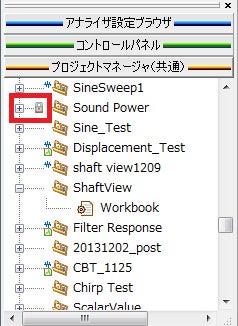

5. 読み込み可能なプロジェクトの一覧が表示されるので、必要なプロジェクトのチェックボックスにチェックを入れて、右下のインポートを選択します。

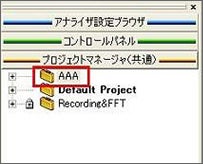

読み込みが完了すると、プロジェクトマネージャ内に読み込んだプロジェクトが表示されます。(読み込みにしばらく時間がかかる場合がありますが、少々お待ちください。)

NVGate V9以前の場合

1. まず、PC1にあるプロジェクト("C:\OROS\NVGate data\Projects\AAA"フォルダ)をPC2の任意の場所へコピーして下さい。

Ver4以降ではプロジェクトは以下のフォルダにあります。

C:\OROS\NVGate data\Projects\

Ver.3以前の場合、もしくはNVGate Ver.3以前からアップデートした場合

C:\Program Files\OROS\OR3X\Default base

2. PC2のNVGateを立ち上げます。

3. 画面左上の”ファイル/インポート/プロジェクト”を選択

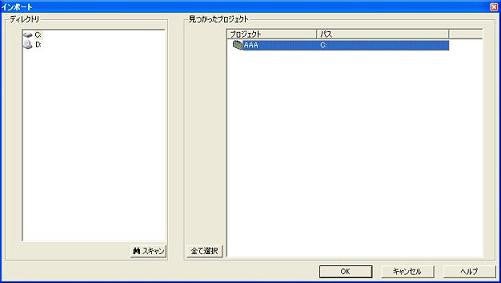

4. ダイアログが開かれます。

左側のリストでダウンロードしたプロジェクトを配置したフォルダを指定し、"スキャン"ボタンをクリックします。

例えば、"d:\Defalt base\Test"のように保存されていたら、 "d:\Defalt base"を選択します。

5. 右側のリストにプロジェクトが表示されます。

読み込みたいプロジェクトを選択して"OK"ボタンをクリックしてください。

読み込みが完了すると、プロジェクトマネージャ内に読み込んだプロジェクトが表示されます。(読み込みにしばらく時間がかかる場合がありますが、少々お待ちください。)

Qハードウェアと接続できない(その4)

FAQ ID:x186

試験場所を変えて、再度ハードウェアと接続しようとしたところ、ハードウェアと接続できません。

PCにACアダプタは接続されていますか?

一部のPCではACアダプタを接続しないと、ネットワークを利用できません。

現在、ネットワークアダプタが利用可能かどうか確認してください。

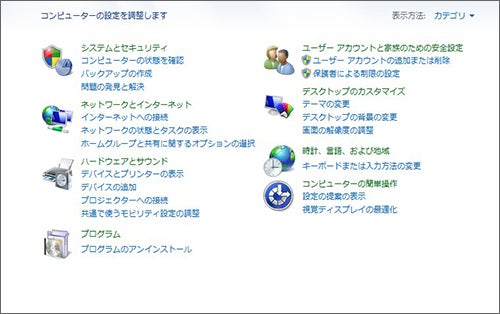

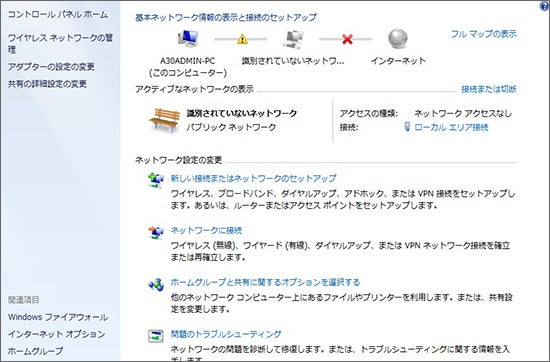

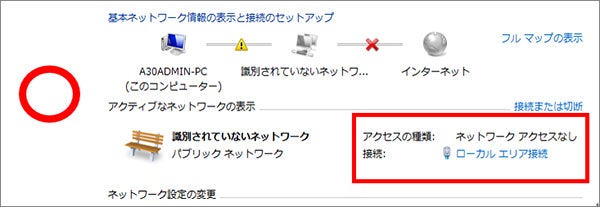

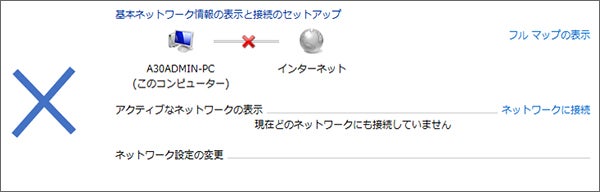

Windows7の場合

1.コントロールパネル>ネットワークとインターネット

2.ネットワークの状態とタスクの表示

ローカルエリア接続が表示されていれば、接続状態が認識されています

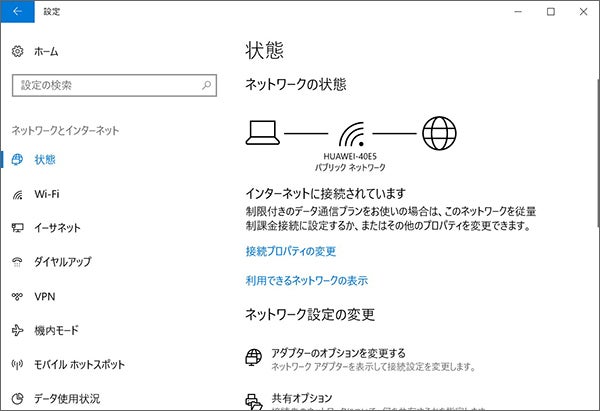

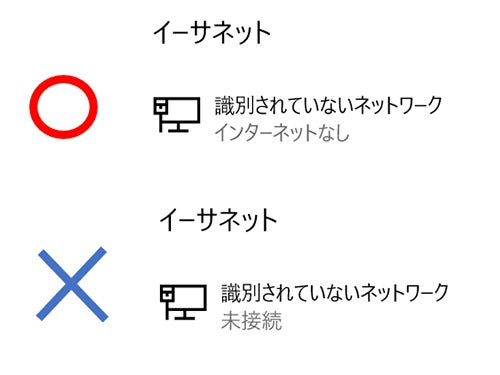

Windows10の場合

1.スタートメニュー>設定

2.ネットワークとインターネット

3.左側のリストから、イーサネットを選択

4.イーサネットが「インターネットなし」になっていれば接続状態が認識されています

関連

Q暗号化ソフトウェアによる影響は?

FAQ ID:x143

暗号化ソフト(Pointsec)を導入して問題が発生するかどうかのご見解をお聞かせ願いたい。

個人情報保護法の施行などにより暗号化ソフトウェアを導入された企業様が多いと思います。

特にOROS社のFFTアナライザ、ORシリーズは小型・軽量でありながら、精度が高く、強力なツールですので出張にご利用されるユーザも大変多くいます。

当社でも暗号化ソフトウェアを導入しておりますが、暗号化ソフトウェアによりNVGateに影響を与えることはありませんでした。

但し、暗号化ソフトウェアには多くの種類があるため、全てのソフトウェアで確認をとれていません。

購入後のユーザ様の場合、それぞれの暗号化ソフトウェアを導入してご確認ください。

ご購入前のユーザ様は一度ご相談ください。

暗号化ソフトウェアを導入したPCをご送付頂ければ、当社で確認致します。

Q対数螺旋(等角螺旋)波形を作りたい。

Q文字列形式から数値以外の文字を除いて数値形式に変換したい。

Qオーバーオール値を計算するサンプルパネル

FFT解析を利用して波形のオーバーオール値を計算するサンプルパネルを用意しました。

FAMOSでサンプルパネルを読み込んで実行してください。

オーバーオール値は下記の手順で振幅値として計算しています。

1) i番目のFFTブロックの各FFTラインを2乗する。

2) 1)を合算し、窓関数の係数(等価バンドノイズ幅)で補正する。

3) 2)の平方根をとる。

4) 1)~3)をFFTブロックの数、繰り返す。

FFTRMS = AmpSpectrumRMS(Data1, _pt, _window, Overlap, 1, 1) ; FFT実行

…(略)

for _iii = 1 to _nnn step 1

_spectrum = FFTRMS[_iii] ; i番目のFFTブロック

OverAll[_iii] = SqRt(Sum(_spectrum^2)/_ENBW) ; オーバーオール値の計算

end

QCSVファイルに時間軸を「年月日時分秒.ミリ秒」の形式で保存したい。

ASCII Export Templateの[スケーリング]タブで、[時間]に[ms]を選択し、[日付]にチェックを入れてください。

![ASCII Export Templateの[スケーリング]タブ](https://assets.toyo.co.jp/files/user/mecha/images/imc/FAQ/FAM_FAQ36010_1.png?v=1649919390)

ASCII Export Templateについては下記URL内の「FAMOS_CSVエクスポート方法(ASCII Export Template).pdf」をご参照ください。

Qアルキメデスの螺旋(等距離螺旋)波形を作りたい。

Q動作可能なOSを教えてください

FAQ ID:x137

NVGateのバージョンにより動作可能なOSが異なるので、以下をご参照ください。

なおNVGateは、LinuxやMacで動作させることはできません。

NVGate v6.1まで

Windows 2000/NT、Windows XP(32bit)

NVGate v6.7 以降

Windows 2000/NT、Windows XP、Windows 7(64bitも可)

NVGate v8.0以降

Windows XP、Windows 7、Windows 8(64bitも可)

NVGate V10.0以降

Windows XP、Windows 7、Windows 8(64bitも可)

NVGate V10.10以降

Windows 7、Windows 8、Windows10(64bitも可)

Q全てのスペースを削除

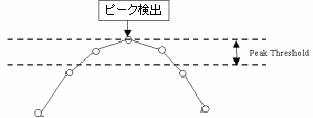

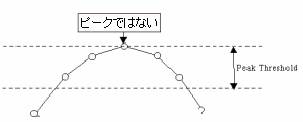

QOROSのピーク検出方法について

FAQ ID:o008

定義

ピーク検出方法は以下に従います。

(1) 中心のスペクトラムが各方向の2つのスペクトラムより大きいこと

(2) 中心のスペクトラムに対して1つ飛ばした値が予め指定したスレッショルドより小さいこと

これはデータの中心とその隣の2点を以下のように定義した場合、

Data[Z-2]・Data[Z-1]・Data[Z]・Data[Z+2]・Data[Z+2]

以下の条件を満たした場合をピークと判断します。

Data[Z-2] < Data[Z] - スレッショルド

Data[Z-1] < Data[Z]

Data[Z+1] < Data[Z]

Data[Z+2] < Data[Z] - スレッショルド

シーケンス

これらをシーケンスで表現します。

;***********************************************

;OROSピーク検出

;***********************************************

;Parametas -------------------------------------

_k_PeakThresh=5

;-----------------------------------------------

_k_i=1+2

_k_Peak = Leng(0,0)

While _k_i<=Leng?(Data)-2

_k_test=0

;---------------------------------------------------------

;条件1;中心のスペクトラムが各方向の2つのスペクトラムより大きいこと

;条件2;中心のスペクトラムに対して1つ飛ばした値が予め指定したスレッショルドより小さいこと

;---------------------------------------------------------

If Data[_k_i-2]> Data[_k_i]-_k_PeakThresh

_k_test=1

End

If Data[_k_i-1]> Data[_k_i]

_k_test=1

End

If Data[_k_i+1]> Data[_k_i]

_k_test=1

End

If Data[_k_i+2]> Data[_k_i]-_k_PeakThresh

_k_test=1

End

;--------------------

If _k_test=0

_k_Peak = Join(_k_Peak, _k_i)

End

_k_i=_k_i+1

End

_k_UnSortY = ValueIndex(data, _k_Peak) ;Peakはピークを検出したインデックス番号(周波数に相当)

_k_TempX = Sort(_k_UnSortY,4) ;ピークのみのデータを大きい順に並べ、そのときのインデックスを取得

_k_TempX = _k_TempX+1 ;ソートした結果はX単位ですのでインデックスに変換します。

_k_PeakX = ValueIndex(_k_Peak, _k_TempX) ;

;Result --------------------------------------------------------

PeakX = (_k_PeakX-1)*XDel?(Data)

PeakY = Sort(_k_UnSortY, 2)

;sweep variable-----------------------------------------

Delete _k_*

上記シーケンスの場合、WHILE文を使用して全データにアクセスしているため、実行時間がかかります。

そこで、FAMOSシーケンスの特徴を活かして以下のように変更します。

;***********************************************

;OROSピーク検出

;***********************************************

;Parametas -------------------------------------

_k_PeakThresh = 5

;-----------------------------------------------

_k_P2 = CutIndex(data, 1 , Leng?(data)-2-2)

_k_P1 = CutIndex(data, 1+1, Leng?(data)-2-1)

_k_P0 = CutIndex(data, 1+2, Leng?(data)-2-0)

_k_F1 = CutIndex(data, 1+3, Leng?(data)-2+1)

_k_F2 = CutIndex(data, 1+4, Leng?(data)-2+2)

_k_P2 = XOff(_k_P2,0)

_k_P1 = XOff(_k_P1,0)

_k_P0 = XOff(_k_P0,0)

_k_F1 = XOff(_k_F1,0)

_k_F2 = XOff(_k_F2,0)

_k_ResP2 = (STri(_k_P0-_k_P2-_k_PeakThresh, 0, 0)+1/2

_k_ResP1 = (STri(_k_P0-_k_P1, 0,0)+1)/2

_k_ResF1 = (STri(_k_P0-_k_F1, 0,0)+1)/2

_k_ResF2 = (STri(_k_P0-_k_F2-_k_PeakThresh, 0, 0)+1)/2

_k_Res = _k_ResP2*_k_ResP1*_k_ResF1*_k_ResF2

_k_Res = Join( Leng(0,2), _k_Res)

_k_Res = Join( _k_Res, Leng(0,2))

_k_Res = XDel( _k_Res, XDel?(Data))

_k_Res2 = SearchLevel(_k_Res, 2, 1, 0, 2, 0, 0, 1)

_k_PeakX = _k_Res2.X ;ピークを検出した周波数

;--------------------------------------

_k_UnSortY = Value(data, _k_PeakX) ;検出したY値

_k_TempX = Sort(_k_UnSortY, 4) ;ピークのみのデータを大きい順に並べ、そのときのインデックスを取得

_k_TempX = _k_TempX+1 ;ソートした結果はX単位ですのでインデックスに変換します。

;Result --------------------------------------------------------

PeakX = ValueIndex(_k_PeakX, _k_TempX) ;

PeakY = Sort(_k_UnSortY, 2)

;sweep variable-----------------------------------------

Delete _k_*

Q決定係数を求めたい。

直接求める関数は用意されてないため、下記の様なシーケンスで求めて下さい。 近似波形の係数を求めるために使用しているApproNonLin()関数はimc FAMOS Ver 7.2以降のProfessional版以上が必要です。

例)

LOAD sintest1

_data = sintest1 ; サンプルデータ

_A = ApproNonLin(_data,"A1*sin(A2*PI2*x)-y") ; 近似波形の係数

_approx = _A[1] * sin(_A[2] * PI2 * ramp(0, XDel?(_data), Leng?(_data))) ; 近似波形

_numerator = Sum((_data - _approx)^2) ; ①分子: 残差の二乗和

_denominator = Sum((_data - Mean(_data))^2) ; ②分母: 標本値の平均からの差の二乗和

R2 = 1 - _numerator / _denominator ; 決定係数: ①を②で割ったものを1から引いた値

; カーブウィンドウに表示

CwNewWindow("Cv1", "show")

CwSelectWindow("Cv1")

CwAction("reset")

CwPosition(0,0,640,480)

CwDisplaySet("title", "")

CwNewChannel("append last axis", _data)

CwNewChannel("append last axis", _approx)

CwNewElement("marker.text")

CwMarkerSet("x.type", 2)

CwMarkerSet("x", 73)

CwMarkerSet("y.type", 2)

CwMarkerSet("y", 80)

CwMarkerSet("font.size", 12)

CwMarkerSet("text", "決定係数=" + TForm(R2, "F1.3"))

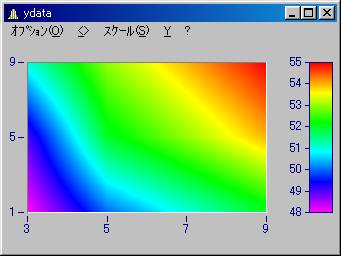

Q3Dデータの作り方

FAQ ID:s013

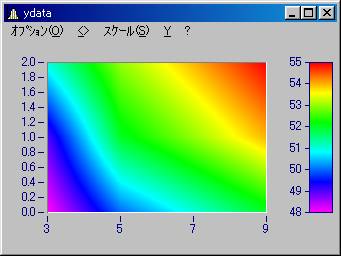

以下のデータは、室内の平面座標位置XZで測定した温度などのデータです。データの値をYとします。

このデータをカラーマップで表現させたいのですが、どうすればいいのでしょうか?

| X | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 3 | 5 | 7 | 9 | ||

| Z | 1 | 48 | 50 | 51 | 52 |

| 5 | 49 | 52 | 53 | 54 | |

| 9 | 51 | 53 | 54 | 55 | |

方法1:3つのデータを作成

以下のように3つのデータを作成します。

| Ch1 | Ch2 | Ch3 |

|---|---|---|

| 48 | 49 | 51 |

| 50 | 52 | 53 |

| 51 | 53 | 54 |

| 52 | 54 | 55 |

これらの3つの波形をまとめて表示させ、カラーマップで表示させます。

方法2:セグメント

(1)Yデータの作成

Yデータを以下のように定義します。

ydata

48

50

51

52

49

52

53

54

51

53

54

55

(2)データ形式の変換

カラーマップで表示するためにはデータの形式を標準波形からセグメント波形に定義しなおします。

関数”SetSegLen”を使ってセグメント波形にします。

SetSegLen( ydata, 4) ;セグメント波形へ

(3)X・Z座標の定義

Xデータ(3・5・7・9)はサンプリングレート2、オフセット3です。

ydata = XDel( ydata, 2) ;Xサンプリング設定

ydata = XOff( ydata, 3) ;Xオフセット設定

Zデータ(1・5・9)はサンプリングレート4、オフセット1です。

SetZDel( zdata, 4) ;Yオフセット設定

SetZoff( zdata, 1) ;Yオフセット設定;

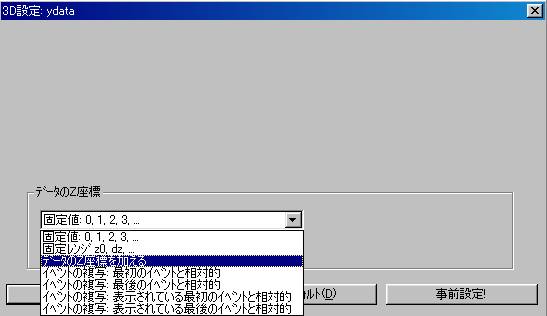

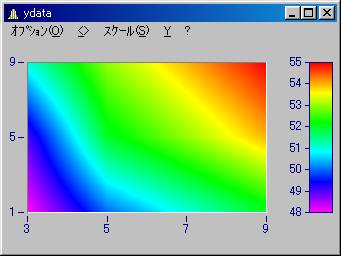

(4)結果の表示

変数”ydata”をカーブウィンドウに表示させます。

カーブウィンドウメニュー<オプション/表示>でダイアログを表示させ、カラーマップを選択してください。

ここで、Z軸の値に注目してください。設定した値で表示されていません。これを希望の形式で表示させるためには、

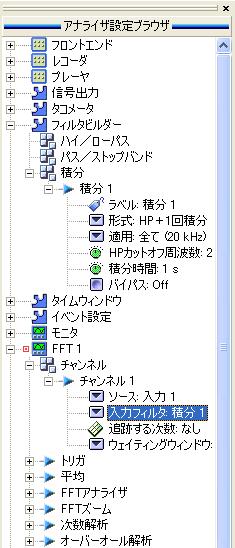

カーブウィンドウメニュー<オプション/3D>でダイアログを表示させ、”データのZ座標を加える”を選択してください。

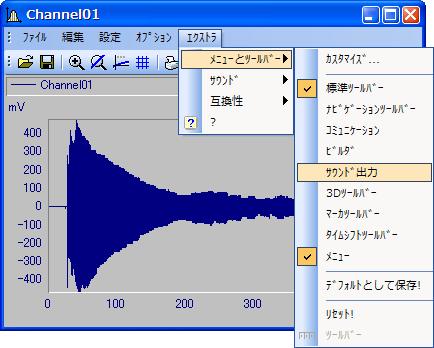

Q変数をスピーカーで音として再生したい。(Version 6以降では)

FAQ ID:g068

注意:

この回答内容はVersion 6以降で利用可能です

Version 5以前のユーザはこちらのFAQを参照して下さい。

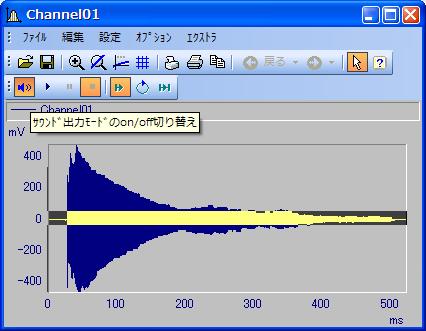

再生したい波形が表示されたカーブウィンドウのメニュー"エクストラ/メニューとツールバー/サウンド出力"を選択して下さい。

サウンド出力ツールバーが表示されます。

サウンド出力ツールバーの一番右にあるアイコンをクリックして、サウンド出力をONにしてください。

サウンド出力がONになると、カーブウィンドウの中央部に黒い帯が表示されます。

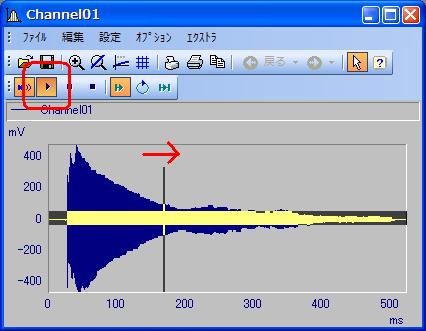

サウンド出力スタートボタンをクリックすると、再生がスタートします。

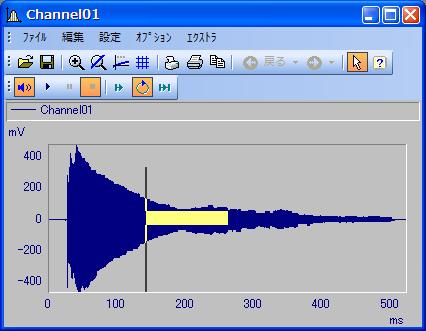

再生している部分はカーソルで明示されます。

再生区間を指定することも可能です。

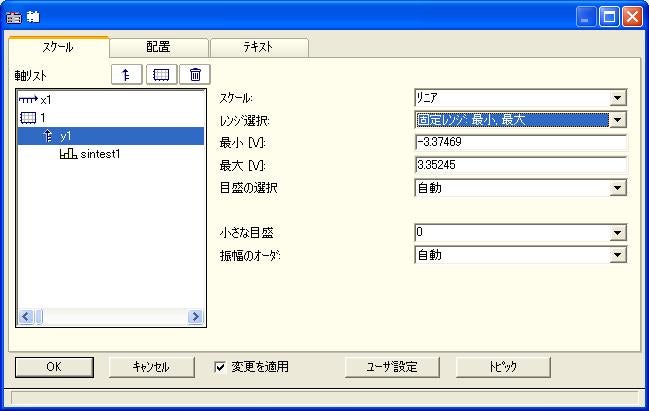

QY軸のスケールを変更するには?

Qプロジェクトの左側に鍵アイコンが表示され、プロジェクトを保存できない

FAQ ID:x192

プロジェクトマネージャ内のプロジェクトの左側に鍵の形のアイコンが表示され、プロジェクトを保存できません。対応策はありますか?

NVGateはユーザ毎にプロジェクトを所有することができます。一方、作成したプロジェクトを保護する目的で、作成者以外はこのプロジェクトを変更保存することができません。今回の場合、プロジェクトを作成したユーザと今回ログインしたユーザ名が異なることが原因です。

【対策1】

NVGateのメニュー"ファイル/プロジェクト/名前を付けて保存"を選択して、プロジェクトを別名保存してください。 この場合、新しく作成したプロジェクトは編集可能となります。

【対策2】

(V7以降) NVGateのホームタブのユーザから、プロジェクトを作成したときにユーザに切り替えてください。

(V6以前) NVGateのメニュー"ユーザ/変更"を選択して、プロジェクトを作成したときにユーザに切り替えてください。

注意プロジェクト、ワークブック、レイアウト、メジャーの左側にアイコンが表示される場合があります。アイコンが存在しない場合には、何も保護されていません。

アイコンには以下があります。

|

アイテムは読み取り専用です。読み取り保護のチェックをはずすことでこの保護を取り除くことができます。 |

|

| アイテムは現在のユーザに属しません。作成したユーザに保護されています。現在のユーザは変更することができません。 | |

|

アイテムは現在のユーザに属しません。しかし、保護されてません。現在のユーザは自由にこのアイテムを利用することができます。 |