蓄電デバイスとしてのLIB(Lithium Ion Battery)と日本の現状(2)

先端蓄電池技術開発拠点構想

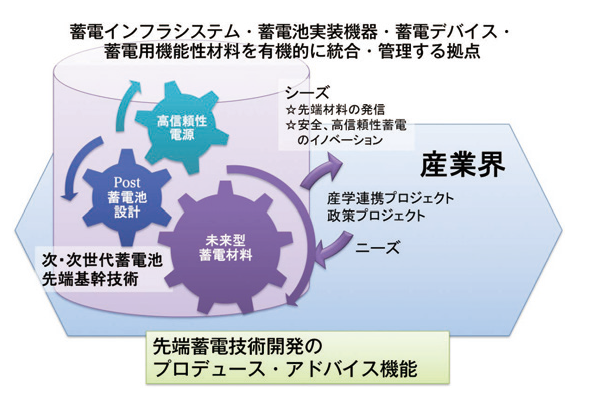

図2:先端蓄電技術開発拠点構想

図2に蓄電池の技術開発のイメージ図を示しますが、電池開発というものは、蓄電池デバイスを搭載する対象が必ず存在し、その目的に対する必要項目を満たす電池開発が必要になります。今はやりのバックキャスティング開発がすなわち電池開発であり、この分野の開発ルールとなっています。そこで産業界からのニーズが常に研究開発を行うところと一体型となっている必要があります。

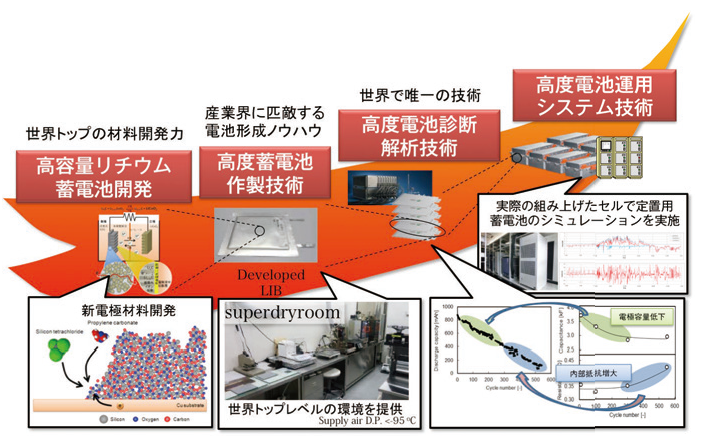

図3:早稲田大学・逢坂研究室の先端電池研究開発体制

ここで、学術研究側に立つ我々としては、この必要を満たすための研究開発体制を図3のようにセットアップしています。すなわち、蓄電池材料開発、次に蓄電池試作、それに合わせて蓄電池の診断技術開発、さらには電池システムを運用する技術へと総合的に組み合わせる体制をスタートアップしています。現在、そのためのスマートエナジーシステム・イノベーションセンター(SEnSIC)を立ち上げています(図4)。学術研究としては、次世代を担う新しい蓄電池としての電池材料なりを開発することが最も重要でありますが、さらに電池として組み上げないと蓄電池としての可能性が見えてこないこと、さらには、電池システムとして組み上げ、かつそれをどのように運営するかのソフトウェアを含めたシステム開発が今では必要とされています。また、蓄電池の健康状態をチェックするシステムの立ち上げは、蓄電池産業の新たな開発が生まれてきます。我々はそのような意味合いからこのようなSEnSICを立ち上げています。

このセンターの活動はNaturejob2)に報告していますが、ここでは産業界の本分野をサポートし、日本だけでなく世界を先導するようなシステム作りを目的として活動しています。

図4:スマートエナジーシステム・イノベーションセンター(SEnSIC)

ここで、我々が特に注力している蓄電池の劣化チェッカー、蓄電池健康状態確認システムについて触れさせていただきます。蓄電池の状況判断を自動的に行えるシステムとして、我々は矩形波FFTインピーダンス法をまとめ上げ、電池の状況を常に自動車なり、電池システムなりへフィードバックするシステム開発が今後重要な課題であるとして、研究開発を進めています。今では、電池一つのチェックだけでなく、モジュール単位、電池システム単位としてのチェックシステムまで進めています。このことは、蓄電池開発の今後には大変重要なことで、新たな産業創生にまでつながる技術と考えています3)。

自動車産業界では、車の自動運転化が進み、将来の社会システムが変貌する可能性がみられますが、この自動運転化が進めば、さらに車の電気自動車化も進み、蓄電池はますますキーテクノロジーとしての重要性が増すでしょう4)。

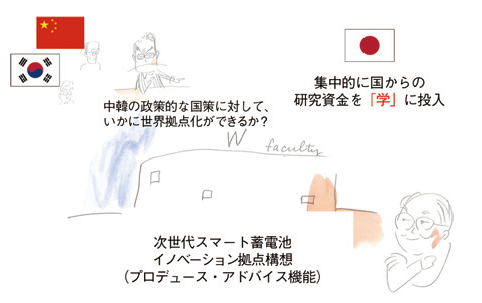

参考文献1に記しましたが、世界人口の増加は中国とインドの2カ国で爆発的に起こり、世界人口の4割を占めるようになるということです。したがって、今後の電池需要も将来的にはこの2カ国がキー消費国になるということです。中国では中国国内生産でないと電気自動車などの蓄電池使用ができなくなるシステム作りを着々と進めていますし、インドでは超低価格電気自動車などの試みが始まっています。こんな将来環境の中で、日本が優先的な技術と産業発展を続けるためには、大いに先導的な技術先取りとそのシステム創生が必要になっていると実感しています。

1) 逢坂哲彌監修“ものづくり大国の黄昏‐巨大市場を目前に急失速する電池産業‐”、日経BPコンサルティング、2012.

2) Naturejobs “Spotlight on Japanese Battery Technologies”, nature publishing group, 2015.

3) 逢坂哲彌他、“リチウムイオン二次電池の電気化学インピーダンス解析”、Electrochemistry、印刷中(2016年12月号).

4) 逢坂哲彌監修“自動運転‐ライフスタイルから電気自動車まで、すべてを変える破壊的イノベーション‐”日経BP社、2014.

プロフィール

PROFILE

逢坂 哲彌 先生

早稲田大学

総長室参与、

ナノ・ライフ創新研究機構特任研究教授・名誉機構長、

理工学術院名誉教授

関連トピックス

キーワード

試験計測のお困りごとがございましたらなんでもお気軽にご相談ください。

試験計測のお困りごとがございましたら

なんでもお気軽にご相談ください。